摂食中の食感・味・香りを数値化・可視化する技術

要約

摂食に伴う食感・味・香りの変化について、評価法の改良と感覚間の関係の数値化を行うことにより、複雑な構造を持つ食品の特徴を数値化・可視化する。素材が異なる食品間であっても、食感・味・香りの変化を基に食品を分類できるため、嗜好性の高い固形食の設計に効果的である。

- キーワード : 摂食中、感覚、官能評価、可視化、階層化

- 担当 : 食品研究部門・食品健康機能研究領域・健康・感覚機能グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

摂食中の感覚に関する研究は、食感の研究は固形食を中心に、味・香りの研究は飲料を中心に行われており、咀嚼を考慮した味と香りの評価法が不足していることから、食品を飲み込む前後の「キレ」「後味」といった嗜好に関与する感覚を適切に評価することが難しい。また、食感・味・香りの関係についての知見が不足していることにより、複雑な構造を持つ食品を適切に評価できていない。そこで、本研究では、咀嚼・嚥下のタイミングを考慮して官能評価方法を改良し、感覚間の関係を数値化することにより、摂食中の食感・味・香りを数値化・可視化することを目的とする。

成果の内容・特徴

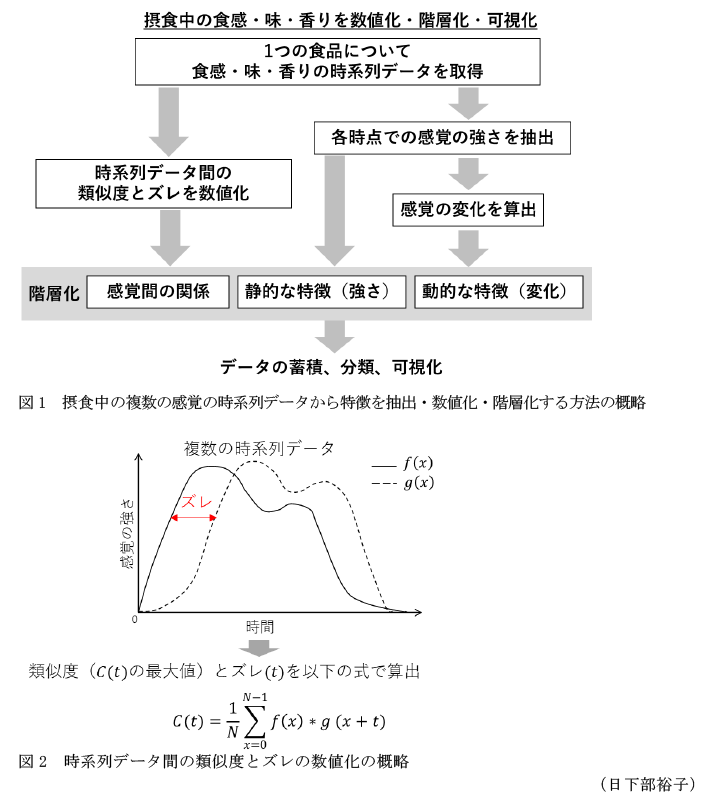

- この方法では、1つの食品を摂食することにより得られた食感・味・香りの感覚の時系列データを、感覚間の連動性と各感覚の強さおよび感覚の変化について数値化し、階層化して可視化する(図1)。

- 1つの感覚の時系列データについて、嚥下時の感覚の強さを利用する新たな手法で、嚥下前後の「キレ」や「後味」といった嗜好に関わる感覚の変化を数値化する。

- 食品によって複数の感覚間の連動性は異なっており、同期して変化するものもあれば、ズレが生じるものもある。そのような連動性の違いについて相互相関関数を利用して時系列データ間の類似度とズレを数値化することで、感覚間の関係を数値化する(図2)。

- この方法は飲料から固形食に至るまでの幅広い食品を評価可能である。また、感覚の変化や連動性の数値化により、これまで困難であった素材が異なる食品間を比較・分類できるようになる.

成果の活用面・留意点

- 官能評価で得られる数値を機器計測値で代替することにより、データの蓄積を効率化・高速化できる。

- 食感・味・香りの変化や連動性の数値を利用して食品を設計することが可能になる。

- 咀嚼力の違いなど食べ方で変わる食感・味・香りについても、数値化・可視化することが可能であり、個に合わせた食品の開発の指標として利用できる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 農林水産省(ムーンショット型農林水産研究開発事業)

- 研究期間 : 2020~2022年度

- 研究担当者 : 日下部裕子、西部美咲、亀井誠生、堀江芙由美、神山かおる、小堀真珠子

- 発表論文等 :

- 日下部ら特願(2023年1月18日)

- 日下部ら特願(2023年1月18日)