無塩の乳酸発酵漬物「すんき」の製造で生じる発酵不良の発生機序

要約

乳酸発酵漬物の製造過程で生じるpH低下不足は、乳酸菌のアミノ酸代謝を起因とする新規な発酵不良の発生機序である。本研究成果は無塩・低塩の発酵漬物の製造安定化に寄与するスターター開発や、発酵食品や調味液の発酵加工技術の開発に活用することができる。

- キーワード : 発酵食品、乳酸菌、野菜漬物、メタゲノミクス、メタボロミクス

- 担当 : 食品研究部門・食品加工・素材研究領域・バイオ素材開発グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

長野県木曽地域の名産品として知られる伝統漬物「すんき」は、乳酸菌を豊富に含む発酵食品としてだけでなく、発酵が無塩条件下で行われる世界的にも希少な無塩漬物である。無塩・低塩発酵させた野菜の加工品は、野菜漬物が長年課題としてきた塩分摂取量の低減に役立つ。しかし、無塩・低塩条件下で形成される微生物叢やそれらの活動は一般の発酵漬物と大きく相違しており、生産の規模拡大や安定性向上に向けては、基礎的な知見の不足が課題となっている。そこで本研究では、すんきの製造現場で偶発的に発生する発酵不良(pHの低下不足)のメカニズム解明を通じて、野菜の無塩発酵における乳酸菌の活動を解明することを目的とする。

成果の内容・特徴

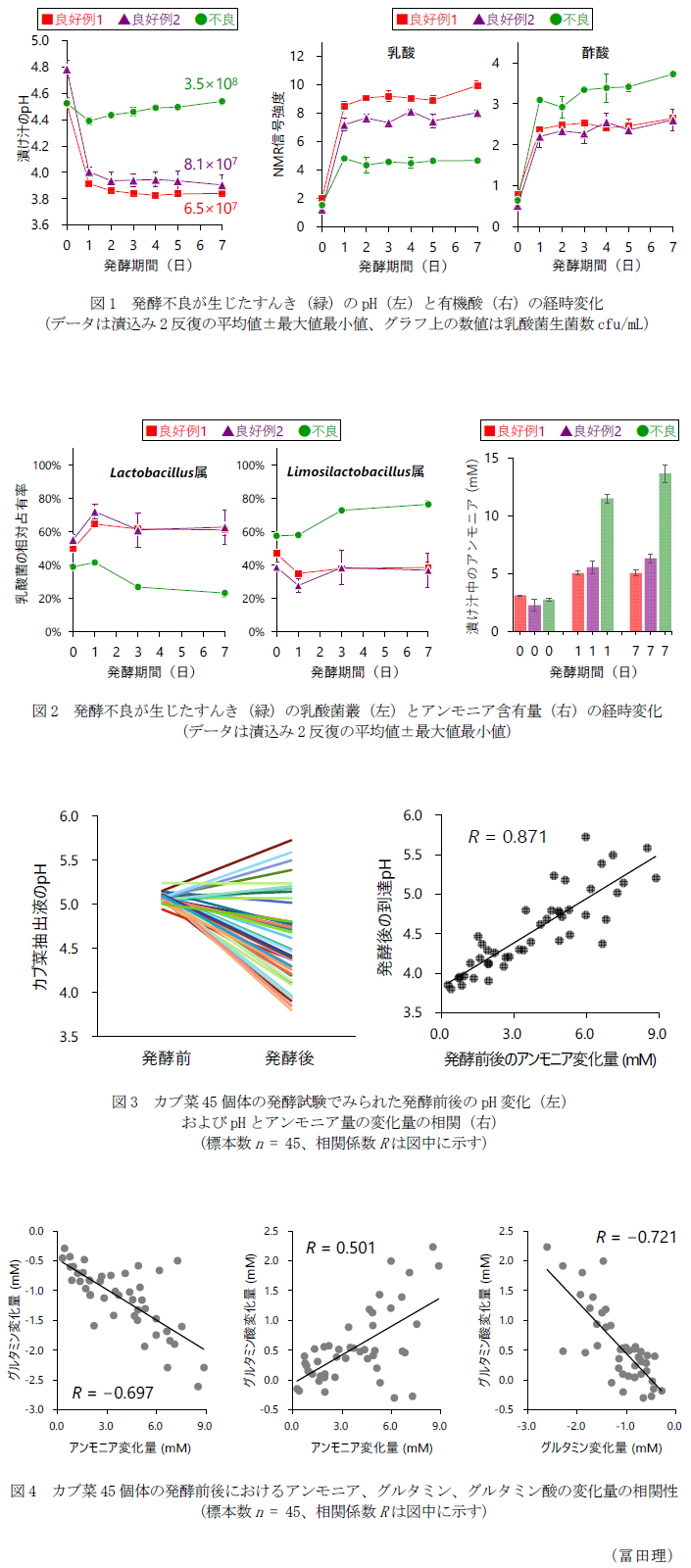

- すんきの製造では、共通の発酵種(製造されたすんきの一部)を用いて、由来の異なる原料(新鮮なカブ菜)にそれぞれ混合し発酵を行うと、一部の組み合わせでpHの低下不足が見られる(図1左)。ただし、pHの低下不足が発生していても 、乳酸菌の生菌数は豊富であり、主要有機酸(乳酸、酢酸、コハク酸)が発酵前の数倍に増加することが確認できる(図1右)。しかし、アンモニアの顕著な蓄積と、優勢菌のLactobacillus属からLimosilactobacillus属への交代が、異常の指標として認められる(図2)。

- 本研究で見られたこのpH低下不足は、生産現場では偶発的に発生し予測困難であるが、マイクロスケールでの発酵試験において再現が可能である。異なる個体のカブ菜から得た抽出液を、同一の発酵スターターを用いて発酵させると、到達pHに大きな差が生じ、原料の状態が発酵に与える影響の大きさが可視化される(図3左)。発酵前後におけるpHとアンモニアの変化量の間に見られる非常に強い相関は、アンモニアの中和作用が乳酸発酵に伴うpH低下を阻害し、最終的な到達pHに強い影響を与えることを示す(図3右)。

- 発酵前後のアンモニアの増加、グルタミンの減少、グルタミン酸の増加にもそれぞれに相関関係があり(図4)、このアンモニアの生産は乳酸菌のアミノ酸代謝に起因していると考えられる。相関するこれらの代謝物から推測されるのは、グルタミンをグルタミン酸とアンモニアへと分解するグルタミナーゼ(glutaminase)の関与である。乳酸菌によるアンモニアの生産はアルギニンからシトルリンを介したオルニチンへの代謝変換や、尿素の分解に由来するものが知られているが、グルタミンの分解に由来するアンモニアが漬物の発酵不良に関連する要因として示されるのは本研究が初めてである。

成果の活用面・留意点

- メタゲノミクスとメタボロミクスを併用したマルチオミクス解析法は、多数の要素が関連し合う複雑系から重要な菌と代謝物を絞り込むことができるため、発酵食品研究に有用である。特に、不安定性や多様性を伴う伝統発酵食品の研究や、複数菌種を組み合わせた複合系発酵スターターの評価など、複雑性の高い試料の解析に適している。

- 乳酸発酵漬物の品質(到達pH)を適切な範囲に導くためには、乳酸菌叢のコントロールあるいはスターター乳酸菌の使用が重要であるだけでなく、原料の状態もコントロールすることが望ましい。本研究で取り上げられた代謝物は、原料の栽培法、収穫物の選定・前処理法などの検討における指標として活用できる可能性がある。

- 本研究で示されたように、無塩や低塩における野菜類の発酵加工では、一般的に見られない乳酸菌の代謝活動を利用できる可能性がある。乳酸菌のグルタミナーゼは、発酵物のpHのコントロールや、旨味物質でありGABA生産の基質でもあるグルタミン酸の増強など、乳酸発酵食品・乳酸菌飲料・発酵調味料の開発への活用が考えられる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、文部科学省(科研費)

- 研究期間 : 2016~2023年度

- 研究担当者 : 冨田理、稲岡隆史、遠藤明仁(東農大)、岡田早苗(高崎健大、木曽町)

- 発表論文等 :

- Tomita S. et al. (2024) Food Chem. 437:137934

doi:10.1016/j.foodchem.2023.137934 - 冨田理「発酵漬物の製造方法」特開2022-127441(2022年8月31日)

- Tomita S. et al. (2020) J. Biosci. Bioeng. 129:541-551

- Tomita S. et al. (2018) Food Chem. 258:25-34

- Tomita S. et al. (2024) Food Chem. 437:137934