バイオ炭による土壌炭素貯留量の算定を精緻化する改良算定法

要約

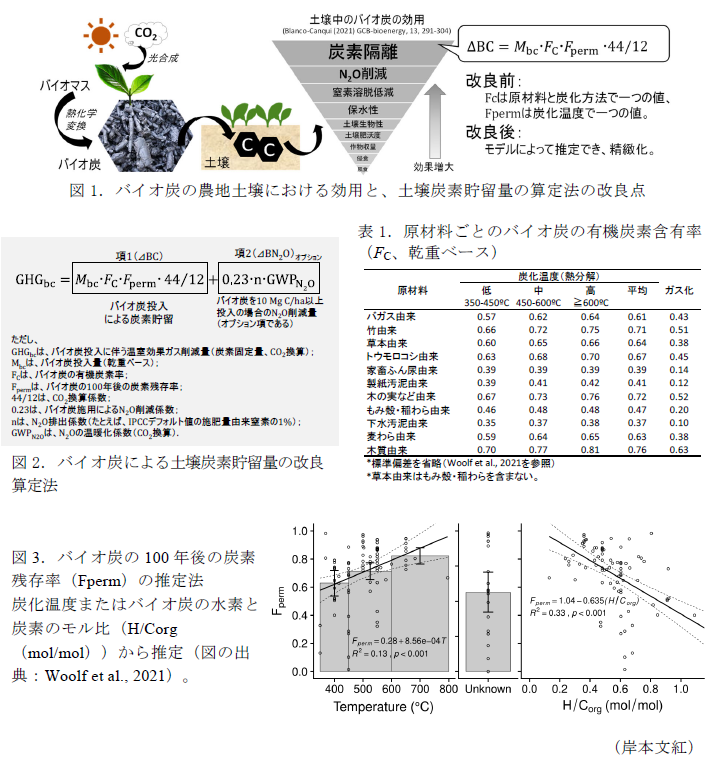

バイオ炭原材料のリグニン含量と炭化温度から炭化収率およびバイオ炭の有機炭素含有率の推定法や、バイオ炭の水素と炭素のモル比から100年後の炭素残存率の推定法などにより、2019年改良IPCCガイドラインにおけるバイオ炭による土壌炭素貯留量の算定法を精緻化できる。

- キーワード:バイオ炭、IPCCガイドライン、二酸化炭素除去、ゼロエミッション農業

- 担当:農業環境研究部門・気候変動緩和策研究領域・緩和技術体系化グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

2050年までの脱炭素社会の実現のため、削減努力を行ってもなお残った排出量をオフセットするには二酸化炭素除去(CDR)技術が必要不可欠である。バイオ炭は低コストかつ十分な規模で行えるCDR技術の一つであり、2019年改良IPCCガイドラインに、「農地・草地土壌へのバイオ炭投入に伴う炭素貯留量の算定法」が追加された。これを受けて、日本は世界を先駆けでバイオ炭をインベントリ報告に含め、J-クレジット方法論を整備した。算定式には、当該年に土壌に投入されたバイオ炭に含まれる有機炭素量から、投入後100年間に分解・排出される有機炭素量を差し引いた量(100年後の炭素残存量)を炭素固定量として、投入年に一括計上するといった、簡便な算定法である。しかし、現行の算定式に用いる係数は、さらなる精緻化が求められている。そこで、バイオ炭による土壌炭素貯留算定の改良算定法を開発し、IPCCガイドラインのさらなる改訂やJ-クレジットにおける算定法の精緻化に資する。

成果の内容・特徴

- バイオ炭とは、バイオマス(生物由来の有機物)を、燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350°C以上の温度で加熱して作られた固形物であり、その農地施用による作物生産性の向上や土壌改良効果が期待される。また、バイオマスに含まれる炭素は植物の光合成によって大気中の二酸化炭素(CO2)から作られる。農地から発生するバイオマス、たとえばもみ殻や稲わらなど土にすき込むと、微生物に分解されていずれはCO2に戻る。しかし、バイオ炭にすれば炭素の結合は強固になり分解されにくくなることから、より確実に長期に炭素を土壌に閉じ込められる(炭素貯留、炭素隔離)(図1)。本研究で開発する改良算定法は、バイオ炭施用に伴う炭素貯留量の算定法のうち、原材料ごとのバイオ炭の有機炭素含有率(FC)と100年後の炭素残存率(Fperm)を精緻化するためのものである。

- 本研究で開発したバイオ炭による土壌炭素貯留量の改良算定法は図2の式で表すことができる。原材料別のバイオ炭の有機炭素含有率(FC)は炭化温度Tおよびバイオ炭の灰分含量(Fash_bc)から推定するFC=([0.93-0.92e-0.0042T]・[1-Fash_bc])か、あるいは表1を用いる。バイオ炭の100年後の炭素残存率(Fperm)は図3に示したように、炭化温度あるいはバイオ炭の水素と炭素のモル比(H:C)から推定できる。炭化温度が高いほどFpermが高い。

- バイオ炭の炭素含有率は原材料や炭化方法によって7%~79%と大きく異なるが、100年後の残存率は63~82%と推定された。したがって、バイオ炭の炭素は少なくとも6割以上が長期に土壌中に残存するということができる。

成果の活用面・留意点

- この改良算定法は、IPCCガイドラインのさらなる改訂、温室効果ガスインベントリ報告書およびJ-クレジットにおける算定法の改良に活用できる。

- この算定法(図2)の項2(N2O排出削減)は、バイオ炭の施用量が10MgC/ha以上の場合にのみ用いる。なお、施用量が大きい場合は農薬の吸着の可能性があるため注意が必要。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、農林水産省(脱炭素・環境対応プロジェクト「農地土壌の炭素貯留能力を向上させるバイオ炭資材等の開発(R2~R6)」)

- 研究期間:2020~2021年度

- 研究担当者:岸本文紅、Woolf D. (コーネル大学、アメリカ)、Lehmann J. (コーネル大学、アメリカ)、Ogle S. (コロラド大学、アメリカ)、McConkey B. (カナダ農産食品省)、Baldock J.(CSIRO、オーストラリア)

- 発表論文等:

- Woolf D. et al. (2021) Environ. Sci. Technol. 55:14795-14805

- 岸本文紅 (2022) 日本LCA学会誌 18(1):36-42