鹿児島県の秋作カボチャにおける花粉媒介昆虫の貢献と人工授粉に依らない栽培の可能性

要約

鹿児島県ではカボチャの播種時期を遅らせる抑制栽培(秋作)が行われている。その訪花昆虫の中ではトラマルハナバチの送粉効率が最も高い。ミツバチの送粉効率は劣るが、訪花頻度が高いことで受粉に役立っている。着果に必要な送粉量が得られていることから、人工授粉は不要である。

- キーワード:カボチャ、花粉媒介昆虫、人工授粉、トラマルハナバチ、ミツバチ

- 担当:農業環境研究部門・農業生態系管理研究領域・生物多様性保全・利用グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

鹿児島県では温暖な気候を利用してカボチャの播種時期を晩夏に遅らせる抑制栽培が広く行われている。そこでは人工授粉やセイヨウミツバチの導入が推奨されているが、早朝に集中する重労働やミツバチ巣箱の導入費用の問題から、野生の花粉媒介昆虫を活用した省力化が可能であるか否かの検討が求められている。

そこで、本研究ではカボチャの訪花昆虫の訪花頻度や送粉効率、着果に必要な送粉量(柱頭に付着した花粉数)のほかに、南さつま市・日置市の複数地点において送粉量を調べることにより、調査地域における人工授粉やセイヨウミツバチの導入なしでのカボチャ抑制栽培の可能性について明らかにする。

成果の内容・特徴

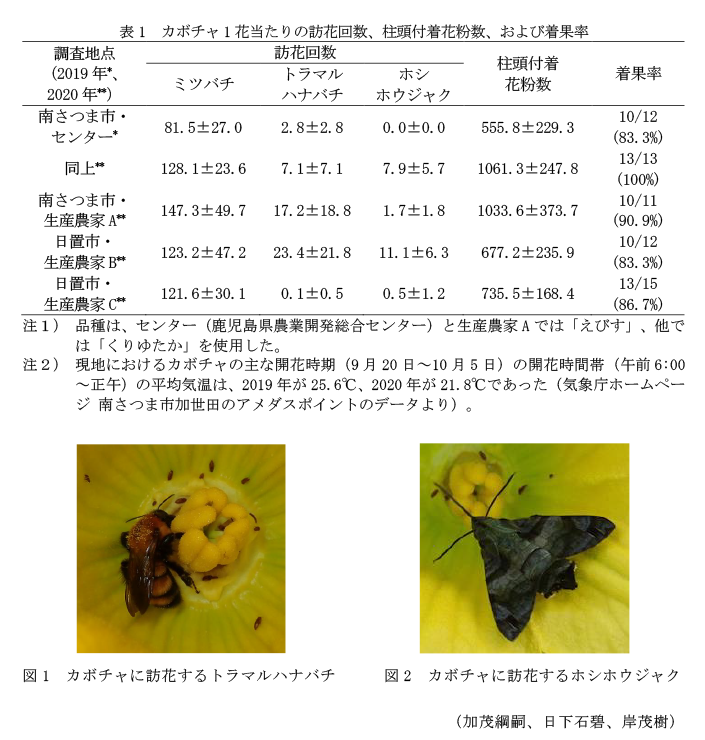

- 調査地域におけるカボチャの主な訪花者はミツバチ(主にセイヨウミツバチ)である(表1)。秋以降はその地域に滞在する転地養蜂業者が多いことが理由である。

- トラマルハナバチは1回の訪花当たりの送粉効率が高い(図1)。それに対してミツバチの送粉効率は低いが、訪花頻度が高いことから受粉に大きく貢献している。

- ホシホウジャク(スズメガの一種)も受粉に役立っている(図2)。これは、鱗翅目がカボチャの送粉に関わっていることを示した初めての知見である。

- 品種「えびす」の着果に必要な柱頭付着花粉数は100~200粒で、いずれの調査地点においても送粉量はそれを大きく超過していたことから(表1)、この地域では人工授粉やセイヨウミツバチの導入なしでの栽培が可能である。

成果の活用面・留意点

- トラマルハナバチやミツバチが頻繁に訪花するカボチャ圃場では人工授粉が不要である可能性が高いため、訪花昆虫の種類や量を把握することが省力化に向けて重要な情報になる。

- 訪花昆虫の飛来量は天候に左右されること、特に野生訪花昆虫は発生量の年次間差が大きいことに留意する必要がある。人工授粉なしでの栽培に切り替えたい場合は、圃場全体ではなく部分的に試行し、少なくとも数年間は人工授粉区と収量に差がないか見ていくことが望ましい。

- 日本の他の地域でも同様に野生訪花昆虫の活用が期待できるが、寒冷な地域や栽培時期においては訪花昆虫の飛来量が安定しないことが予想されるため注意が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分:農林水産省(農林水産研究推進事業:農業における花粉媒介昆虫等の積極的利活用技術の開発)

- 研究期間:2019~2021年度

- 研究担当者:加茂綱嗣、日下石碧、岸茂樹、俵積田智也(鹿児島県農総セ)、田中義弘(鹿児島県農総セ)、中村祥子(森林総研)

- 発表論文等:Kamo T. et al. (2022) Appl. Entomol. Zool. 57:119-129