農地土壌の炭素量増加による増収および環境保全効果を世界規模で定量的に推定

要約

世界の農地において、土壌炭素の増加に伴い、主要穀物6種(トウモロコシ、コメ、コムギ、ダイズ、ミレット、ソルガム)の収量が増加し、温暖化緩和と窒素肥料の削減を合わせて3つの相乗効果がみられる。

- キーワード : 温暖化緩和策、土壌炭素、土壌肥沃度、窒素肥料、増収効果

- 担当 : 農業環境研究部門・気候変動緩和策研究領域・革新的循環機能開発グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

農地管理により土壌中の有機物(主に土壌炭素)を増やすことは、作物収量の増加や干ばつ被害の低減等に役立つことが多数の圃場試験により裏付けられている。また、世界の農地の土壌炭素量を増やすことにより、大気中のCO2濃度を下げ、世界の平均気温の上昇を抑えられる(温暖化を緩和できる)可能性がある。このため、農地の土壌炭素量を増やすことを通じて温暖化緩和と食料安全保障の達成を目指す「4パーミルイニシアチブ」が2016年から国際的に推進されている。しかし、これまで、こうした増収効果を目的とした農地管理がもたらす複数の環境保全効果を世界規模で定量的に評価した例はなかった。

そこで本研究では、世界の主要穀物の収量・土壌データなどから、農地土壌の表層30cmまでに含まれる炭素量と収量の関係を機械学習により解析し、得られた関係を用いてコンピュータシミュレーションを行うことで、土壌炭素量の増加により見込まれる生産量の増加効果を推計する。また、収量・窒素投入量データなどを解析し、土壌炭素量増加による上記の生産量の増加効果がどの程度の窒素肥料の節減に相当するかを明らかにする。

成果の内容・特徴

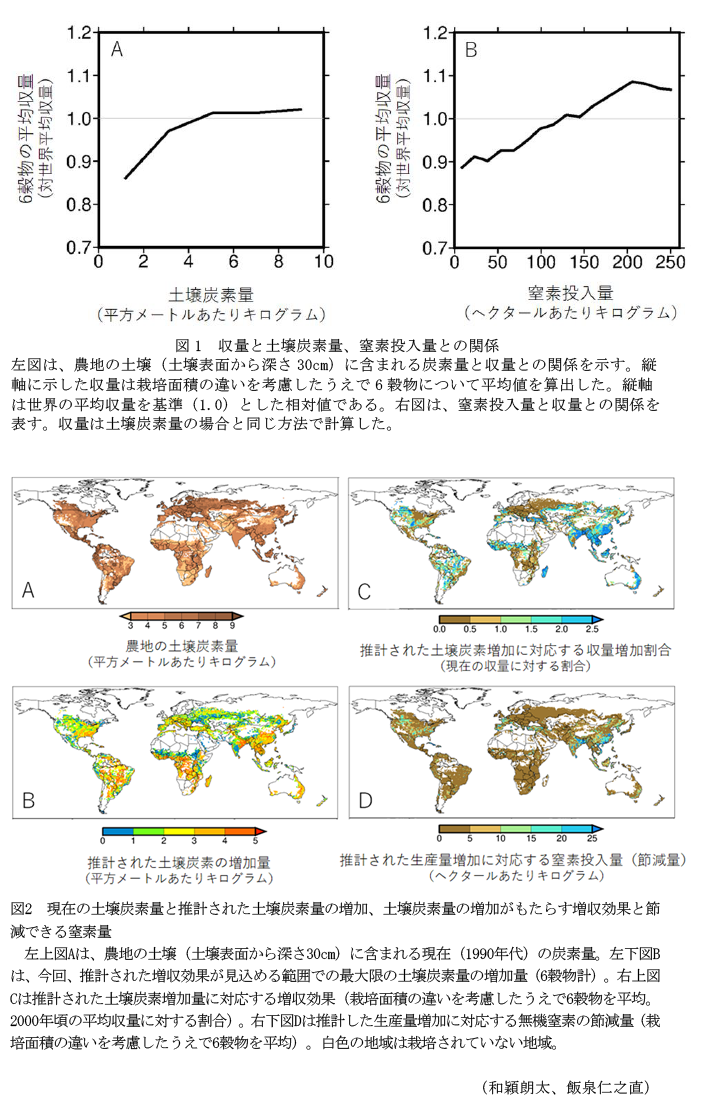

- 栽培管理、気候、土壌の条件と収量との関係を機械学習により推計した。その結果、土壌炭素量の増加に伴い収量は増えるものの、平方メートルあたり6~9kgで増収効果が頭打ちになる関係が示された(図1A)。

- 窒素については、投入量の増加に伴い収量は増えるものの、ヘクタールあたり200kg付近で増収効果は頭打ちになる関係が示された(図1B)。なお、頭打ちとなる窒素投入量は作物により異なり、トウモロコシ、コメ、コムギ、ミレット、ソルガムではおよそ200kgであった。一方、ダイズは窒素投入量を増やしても、収量はほとんど増加しなかった。

- 2010年の世界の栽培面積分布を想定し、得られた土壌炭素量(図2A)と収量の関係を用いてコンピュータシミュレーションを行った結果、増収効果が見込める範囲内で土壌炭素量を最大限増やす(気候帯により異なるが、最大でおよそ平方メートルあたり9kgまで土壌炭素量を増加させる)と、増加量は6作物を栽培する世界の農地全体で127.8億tとなると推計された(図2B)。

- この規模の土壌炭素量増加によって、6作物合計の世界全体での収量は3,825万t増加すると推計された(図2C)。これはフランスの2010年代平均のコムギ年間生産量(3,800万t)に匹敵する。

- また127.8億tの土壌炭素量は、2018年の世界の年間CO2排出量335億t(炭素換算で91.5億t)の1.4倍であり、この規模の土壌炭素量増加によって世界の平均気温の上昇を0.03°C抑制すると見積もられた。

- 得られた収量と窒素投入量の関係を用いてコンピュータシミュレーションを行い、上記の生産量増加に相当する窒素投入量は582万tと推計した(図2D)。この窒素投入量は世界の窒素投入量8073万t(2000年)の7.2%に相当する。土壌炭素量の増加により無機窒素肥料を追加投入せずに増収効果が得られることから、過剰な無機窒素投入の節減につながりうる。

成果の活用面・留意点

- 本成果は、土壌炭素量を増加する農地管理を促進するための制度を整えるなど、各国政府や国際機関の施策決定に役立つと期待される。

- また、本成果は、土壌炭素量を増やす農地管理が、SDGs目標のうち3つ(2飢餓をゼロに、13気候変動に具体的な対策を、15陸の豊かさを守ろう)の達成にも寄与することを示す。さらに、過剰な無機窒素肥料の投入を減らすことを介して、土壌炭素量の増加は、「目標6安全な水とトイレを世界中に」に掲げられている水質保全にもつながる可能性がある。

- 日本の農地の場合、世界に比べて比較的高い土壌炭素量(平均70-80 kg m-2)が維持されており、増収に対する頭打ち水準(図1A)を超えるものの、砂質土壌や温暖な九州沖縄地方の非クロボク土など、土壌炭素量が低い農地も多い。現在の土壌炭素量に関わらず、土壌中の有機物量を適切に管理し増進することは、干ばつ被害の低減、化学肥料低減および温暖化緩和の点で重要である。土壌有機物は土壌団粒構造を発達させ、高い保水性を担保するため、干ばつ被害の低減に効果があることが知られている。無機窒素肥料の投入量(平均92 kg ha-1)は作物の窒素吸収量を大きく上回るため、温室効果ガスN2Oの放出や硝酸の溶脱による水圏汚染の原因となっている。一方、土壌有機物には窒素だけでなく、リン等のその他の必須元素が含まれ、また土壌の陽イオン交換能を高める効果を持つ。よって、堆肥等の有機物投入により土壌炭素を維持・増進することは、炭素隔離による温暖化緩和に加え、カリウム等の保持や土壌酸性化抑制に繋がる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 環境省(環境研究総合推進費)

- 研究期間 : 2021年度

- 研究担当者 : 和穎朗太、飯泉仁之直

- 発表論文等 : Iizumi et. al. (2021) CABI Agric. Biosci. 2:43

https://doi.org/10.1186/s43170-021-00063-6