水稲開花期の高夜温は不稔のリスクを高める

要約

水稲の開花期において、高夜温は穎花の不稔を引き起こす要因となりうるとともに、高夜温が持続すること、あるいは高昼温との相互作用により不稔の発生を助長する。そのため、気候変動の影響予測や高温耐性品種の育成においては、夜温による不稔への影響も考慮する必要がある。

- キーワード : 水稲、高温不稔、夜温、開花期、熱ストレス

- 担当 : 農業環境研究部門・気候変動適応策研究領域・作物影響評価・適応グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

温暖化の進行に加え、今後熱波の強度や頻度が増すことが予測されている。水稲では、開花期に高温に遭遇することにより穎花の不稔が発生することが知られており、国内においても記録的高温となった2018年では高温不稔の発生が実際に観測されている。これまでの知見では、開花時(通常午前10~12時)の高温が不稔発生の主要因と考えられている。一方、夜間は日中に比べて気温が低いため、不稔に対する夜温の影響についてはあまり検討されてこなかった。

そこで、本研究では人工気象室を用いて水稲開花期の夜温と昼温を操作することにより、不稔に及ぼす夜温の影響を明らかにする。本研究では一般的なジャポニカ品種として「コシヒカリ」、高温登熟耐性の低いジャポニカ品種「初星」、および一般的なインディカ品種「IR72」の3品種を用いている。

成果の内容・特徴

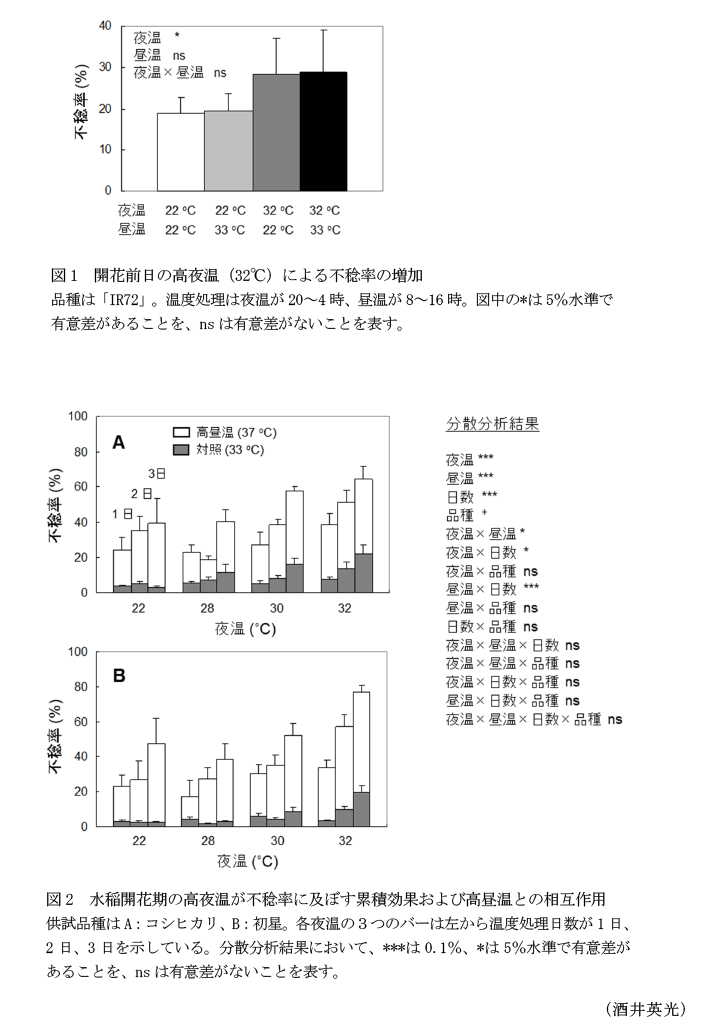

- インディカ品種「IR72」では、開花前夜(20時~4時の8時間)に32°Cの高夜温に晒された場合、開花時の気温に関わらず不稔率が増加する(図1)。この結果は、開花時には高温ではなくとも、高夜温自体で不稔が発生しうることを示している。

- ジャポニカ品種の「コシヒカリ」と「初星」では、32°Cの高夜温が1日では影響が見られないが、3日継続すると不稔率が有意に増加する(図2)。「コシヒカリ」では、30°C・3日の夜温においても不稔率が増加する。この結果は、高夜温の累積効果が存在することを示している。

- これまでの知見の通り、37°Cの高昼温により不稔率は著しく増加するが、高夜温が加わることにより不稔の発生が助長され、高昼温と高夜温の相互作用が認められる(図2)。高昼温のみ (昼温37°C/夜温22°C)の環境条件と比較すると、高昼温・高夜温(37°C・32°C)の組み合わせでは、3日継続した場合、不稔率は「コシヒカリ」で約19ポイント、「初星」で約24ポイント増加する。

- 以上のことから、気候変動によるコメ生産への影響評価や高温耐性品種の選抜においては、夜温環境およびその期間も考慮する必要がある。

成果の活用面・留意点

- 本成果は、気候変動の影響評価や高温耐性品種の育成に関わる研究者の有用な知見となる。

- 高夜温の影響およびその閾値は、品種や湿度環境により異なる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金

- 研究期間 : 2010~2011年度

- 研究担当者 : 酒井英光、長谷川利拡、Charles P. Chen(Azusa Pacific University)、程為国(山形大)

- 発表論文等 : Sakai H. et al. (2022) Agric. For. Meteorol. 314:108779

doi: 10.1016/j.agrformet.2021.108779