作物残渣の同時すき込みによる生分解性マルチの土壌分解促進を簡易メッシュバッグ法で評価

要約

圃場における簡便な生分解性プラスチックマルチの土壌分解評価にメッシュバッグを用いる埋設法は有効である。これにより、生分解性マルチ使用のブロッコリー栽培後、作物残渣をマルチと同時にすき込むことで土壌生物相が活性化され、土壌中での生分解性マルチの分解が促進されることを評価できる。

- キーワード : 生分解性プラスチックマルチ、分解評価、簡易メッシュバッグ、土壌生物活性、作物残渣

- 担当 : 農業環境研究部門・気候変動緩和策研究領域・革新的循環機能開発グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

生分解性プラスチックマルチは栽培終了後土壌中にすき込み分解させることが可能で、プラスチック汚染問題を回避し、回収・廃棄のコストを削減できるため使用面積が近年拡大している。しかし、土壌中での分解については不明な点が多い。圃場で利用できる簡便な分解評価手法の確立および農作業による影響を明らかにすることが求められている。

そこで、本研究では簡易な分解評価手法としてメッシュバックを用いる方法を採用し、試験条件や手順を検討する。そして、この手法により作物残渣のマルチとの同時すき込みが土壌中の生分解性プラスチックマルチ分解に与える影響を明らかにする。

成果の内容・特徴

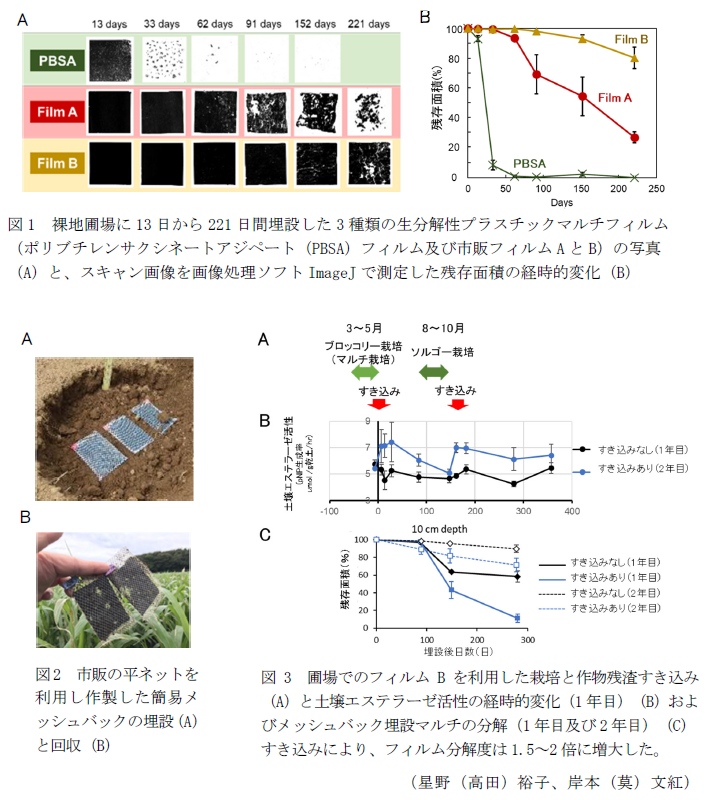

- メッシュバッグを用いた埋設試験はフィルムの種類による分解度の違いを評価できる(図1)。

- 市販の平ネットを利用した簡易なメッシュバックは、安価かつ作成が容易で、約10か月間の栽培圃場埋設において破損することなく埋設マルチの回収が可能である(図2)。

- メッシュバックの埋設方向(地面に対して垂直あるいは平行)はマルチの分解に影響しないが、深さ別(5、10、15cm深)においては浅い5cm深部分で土壌の乾燥により分解が遅い傾向が見られ、統一した埋設深での試験が必要である。

- 回収フィルム分解率の評価において、残存重量は付着土壌の影響をより大きく受けるため正確な計測が難しく、残存面積での評価が有効である。

- 栽培圃場で作物残渣を同時にすき込むことにより、生分解性プラスチックマルチの分解が促進されることを本手法により評価できる(図3)。すき込みにより土壌酵素活性が高まり、分解が促進されたと考えられる(図3)。

成果の活用面・留意点

- 本手法は、農法、圃場管理、場所、土壌の種類や気候等の違いによる生分解性マルチの土壌分解評価に活用できる。

- メッシュバック素材は平ネットだけでなく、市販の丈夫なネット資材の利用も可能である。

- 作物残渣の分解促進効果については、農環研の黒ボク土圃場で得られた結果であり、異なる場所や土壌の状態での効果については別に検討する必要がある。

- 圃場において生分解性プラスチックマルチすき込みの有無で、土壌からの発生CO2量の評価を行ったが有意差はなく、圃場の使用量ではフィルム分解由来のCO2は検出限界以下だった。本手法はこのような現場においても分解評価が可能である一方、生分解性未知の素材については別途ISO(ISO 17556:2019(E))規定の室内実験でCO2発生により生分解性を確認する必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 農林水産省(イノベーション創出強化研究推進事業)

- 研究期間 : 2019~2023年度

- 研究担当者 : 星野(髙田)裕子、岸本(莫)文紅、Matteo Francioni、山元季実子、坪井隼、髙田敦之(神奈川農技セ)、北本宏子、米村正一郎

- 発表論文等 :

- Tsuboi S. et al. (2022) Ital. J. Agron. 17:2040

- Francioni M. et al. (2023) Agron. J.

doi.org/10.1002/agj2.21497