環境保全型農業の長期継続と面的まとまりによって生物多様性が向上

要約

水田における有機栽培、冬期湛水、IPM(総合的病害虫・雑草管理)などの環境保全型農業を、長期的に実施するか、面的にまとまって実施することで、生物多様性の保全効果が向上する。本成果は、環境保全型農業の長期的・広域的な実施が生物多様性保全に有効なことを示す科学的根拠となる。

- キーワード : 生物多様性、環境保全型農業、水田、農林業、持続可能性

- 担当 : 農業環境研究部門・農業生態系管理研究領域・生物多様性保全・利用グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

世界中で生物多様性の減少が深刻化する中、生物多様性に配慮した持続的な食糧生産システムの確立が喫緊の課題となっている。わが国でも、これまでの研究から水田の有機栽培、冬期湛水、IPM等の環境保全型農業による生物多様性の保全効果が実証されている。環境保全型農業は、単年よりも長期的に継続することで、もしくは一筆のほ場よりも面的にまとまって実施することで、生物多様性をより効果的に保全できる可能性があるが、検証例は少ない。

そこで、本研究では全国規模の野外調査によって得られた生物多様性のデータを利用することにより、環境保全型農業の長期的な継続と面的なまとまりがもたらす影響を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 環境保全型農業直接支払制度の効果検証調査によって、全国31都道府県の水田254筆(慣行栽培127筆、IPM21筆、冬期湛水32筆、有機栽培74筆)で2021年に得られた生き物のデータ(1.畦畔と田面の指標植物の種数、2.害虫の天敵であるアシナガグモ属の個体数、3.サギ類の個体数)を用いて、環境保全型農業の保全効果を検証したものである。これら指標種の選定は「鳥類に優しい水田がわかる生物多様性の調査・評価マニュアル」に基づくものである。

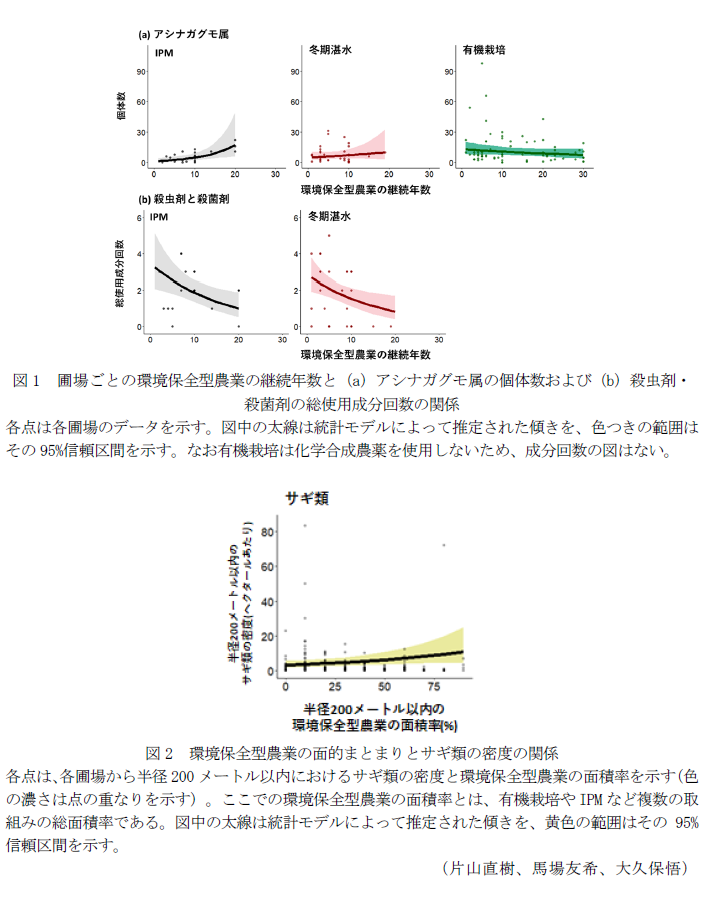

- IPMや冬期湛水を長期的(~20年)に継続する水田ほど、アシナガグモ属の個体数が増加する(図1a)。ただし、有機栽培では継続年数との明確な関係性は認められない。また、植物でも継続年数との関係性は認められない。これらの結果は、IPMや冬期湛水の継続年数が長い水田ほど、殺虫剤・殺菌剤の使用成分回数が少ないこと(図1b)を反映した可能性がある。

- 有機栽培等の環境保全型農業が面的にまとまった水田地帯ほど、サギ類の個体数が増加する(図2)。一方、植物とアシナガグモ属では面的まとまりとの明確な関係性は認められない。これらの結果は、水田を食事場所とするサギ類の行動圏が広いことを反映した可能性がある。

- 以上の結果から、生物群や取組みの種類によるものの、総じて環境保全型農業の長期継続と面的まとまりによって生物多様性が向上すると結論付けることができる。

成果の活用面・留意点

- 本研究は、環境保全型農業の有効性をその時間的・空間的性質から検証した貴重な事例であり、これまで農業者や自治体が取り組んできた同様の取組みを適切に評価する根拠となり得る。

- これらの取組みで保全される生物多様性を、公開中の「鳥類に優しい水田がわかる生物多様性の調査・評価マニュアル」を活用して適切に評価することで、農産物の付加価値のさらなる向上に貢献することが期待される。

- 今後、こうした生物多様性がもたらす生態系サービスの実態を解明し、その恩恵を活用する新たな農業生産方式を実現するための研究を推進する必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金

- 研究期間 : 2020~2023年度

- 研究担当者 : 片山直樹、馬場友希、大久保悟、松本斉(農水省)

- 発表論文等 :

- Katayama N. et al. (2023) J. Appl. Ecol. 60:1399-1409

- 農研機構(2018)「鳥類に優しい水田がわかる生物多様性の調査・評価マニュアル」(2018年3月16日)