都道府県別バイオ炭生産可能量の評価と利用促進のためのWebシステム

要約

各地域の未利用バイオマス賦存量を基に、日本全国のバイオ炭生産可能量を評価し、その結果をWebページで見やすく示したものである。都道府県ごとのバイオ炭生産可能量を地図上で確認でき、データはExcelファイル形式でダウンロードすることもできる。これにより、地域資源の有効活用と気候変動緩和の促進を目指している。

- キーワード : バイオ炭生産可能量、未利用バイオマス賦存量、地域資源活用、土壌炭素貯留

- 担当 : 農業環境研究部門・気候変動緩和策研究領域・緩和技術体系化グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 普及成果情報

背景・ねらい

気候変動対策として、農業分野での炭素貯留技術の導入が注目される中、バイオマスを炭化して作る「バイオ炭」を土壌に施用することが、有効な手段として位置づけられている。バイオ炭を土壌に施用すると、炭素を長期間安定的に貯留できるだけでなく、土壌の物理性改善や肥沃度向上といった農業面での効果も期待できる。しかし、バイオ炭を広く普及させるためには、原料となる未利用バイオマスが地域ごとにどれだけ存在し、そこからどの程度のバイオ炭が作れるのか、具体的なデータが必要である。また、これらのデータを利用者が簡単に確認できる仕組みも求められている。そこで、農研機構では、都道府県ごとに未利用バイオマス賦存量を調査し、そこから期待されるバイオ炭生産可能量と炭素貯留効果を計算して、その結果をWebページで確認できるシステムを作成した。地図上で色の濃さによってデータを表示し、Excelファイル形式でのダウンロード機能も備えている。これにより、政策立案者や生産者が、それぞれの地域での具体的な利用計画を立てやすくなることを目指している。

成果の内容・特徴

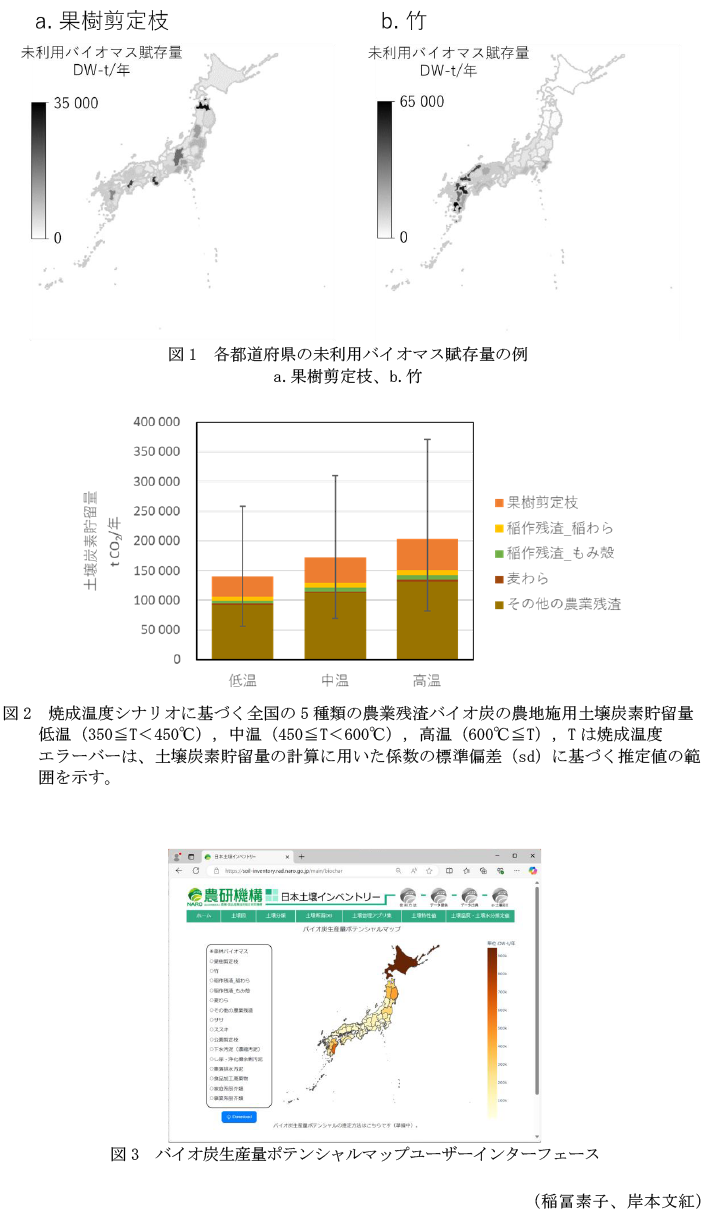

- 農林水産省統計情報を主要なデータソースとして、日本全国の各都道府県における未利用バイオマスの賦存量(木質系バイオマス4種類、農業残渣4種類、草本系バイオマス2種類、家畜ふん尿・汚泥3種類、食品系バイオマス3種類の計16種類)を調査し、基礎データとして整備した(図1)。このデータは、自治体や農業従事者、NPO等が地域資源を活用したバイオ炭の利用計画を立案するための基礎資料である。

- この未利用バイオマスのデータを基に、焼成温度ごとに異なるシナリオを設定し、バイオ炭生産可能量を試算した。バイオ炭による土壌炭素貯留量は、各バイオマス種の炭素含有率(FC)と100年後の炭素残存率(Fperm)の2つの係数を用いて計算し、各係数の標準偏差を反映させることで、シナリオごとの不確実性を含む炭素貯留効果の範囲を評価した(図2)。このように、地域の特性に応じた最適なバイオ炭利用方法の検討を支援する情報を提供している。

- 日本土壌インベントリー内に専用Webページを構築し、各都道府県のバイオ炭生産可能量と炭素貯留効果を日本地図上で濃淡表示するとともに、詳細データをExcelファイル形式でダウンロードできるようにした(図3)。これにより、政策立案者や研究者が地域特性を踏まえた検討や分析に活用できる。

普及のための参考情報

- 普及対象 : 自治体、農業従事者・農業法人、NPO・地域活動団体。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等 : 日本全国。

- その他 : バイオ炭生産量ポテンシャルマップは

https://soil-inventory.rad.naro.go.jp/main/biocharにて公開中。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 農林水産省(農林水産研究推進事業:農地土壌の炭素貯留能力を向上させるバイオ炭資材等の開発)

- 研究期間 : 2020~2024年度

- 研究担当者 : 稲冨素子、岸本文紅

- 発表論文等 :

- 稲冨(2025)農研機構研究報告、21:21-25

- 稲冨ら(2025)農研機構研究報告、20:3-9