国際的に流行する兎出血病ウイルス2型による兎出血病の国内初発例

要約

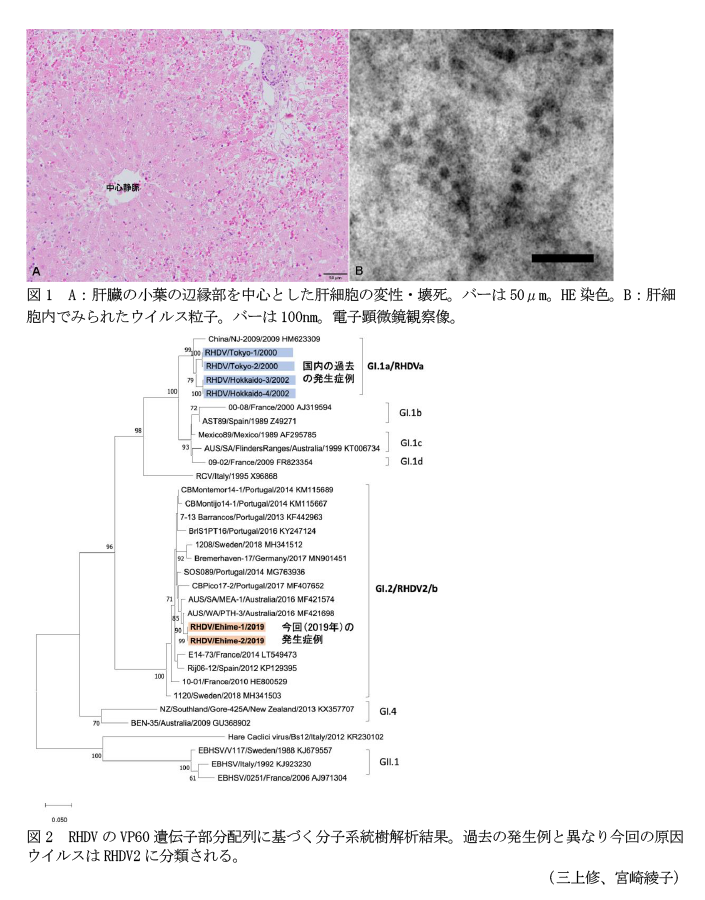

2019年に国内で17年ぶりに発生した兎出血病(RHD)で斃死した兎には、壊死性肝炎が共通してみられ、変性肝細胞内に直径32nmのウイルス粒子が認められる。原因ウイルスは国際的に流行するRHDウイルス2型(RHDV2)で、国内で初めて確認したことから今後の感染拡大に注意が必要である。

- キーワード:兎、兎出血病、兎出血病ウイルス2型、電子顕微鏡像

- 担当:動衛研・衛生管理研究領域・病理・生産病グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

RHDは1984年に中国で初めて報告された伝染力の強い兎の急性致死性感染症で、原因ウイルスはカリシウイルス科ラゴウイルス属のRHDウイルス(RHDV)である。2010年にフランスで報告された抗原性が異なり新しい遺伝子型に分類されるRHDV(Lagovirus europaeus/GI.2/RHDV2/b、以下RHDV2)が、従来型RHDVを置換する様態で世界に蔓延している。

本研究では、2019年に17年ぶりに国内で発生したRHDの原因ウイルスの遺伝学的及び病理学的な特徴を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 本症例は、動物展示施設(兎の最終導入は2年以上前)で1-2歳齢の兎が2週間で10羽斃死し、解剖では肝臓の退色と脆弱化、複数臓器の出血及び血液凝固不全がみられる。

- 病理組織学的検査では、肝臓で小葉の辺縁部を中心とした肝細胞の変性・壊死が共通して観察されたほか(図1A)、小血管の血栓形成や出血が複数臓器で認められる。電子顕微鏡観察では、変性した肝細胞の細胞質内に直径32nmのウイルス粒子が確認される(図1B)。

- ウイルス学的検査では、肝臓からRHDV遺伝子が検出され、カプシドタンパクVP60遺伝子の部分配列に基づく分子系統樹解析により、本症例の原因ウイルスは過去の発生症例とは異なるRHDV2に分類される(図2)。

成果の活用面・留意点

- 国内では本症例が初めて確認されたRHDV2によるRHDの発生である。典型的な病変は従来のRHDVとRHDV2で同様であり、鑑別にはウイルス学的検査が必要である。

- 従来のRHDVとRHDV2で異なる点として、RHDV2はLepus属のノウサギにも感染するとともに、すべての年齢の兎で発症すると報告されている。

- RHDV2によるRHDは、2020年には関東から東北で7事例43羽の発生が報告されており、RHDV2の感染拡大には注視が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2019~2020年度

- 研究担当者:三上修、宮崎綾子、片山亜紀保(愛媛県家畜病性鑑定所)、岡﨑直仁(愛媛県家畜病性鑑定所)、中山晃子(愛媛県立とべ動物園)

- 発表論文等:Katayama A. et al. (2021) J. Vet. Med. Sci. 83:931-934