養豚で問題となる多剤耐性病原性大腸菌に有効な抗菌剤

要約

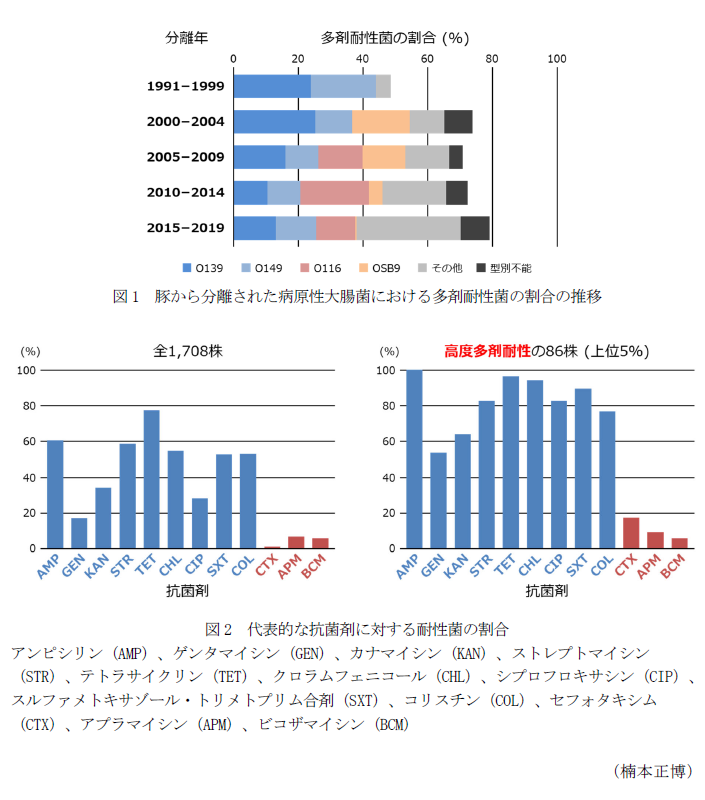

豚に下痢や浮腫病を引き起こす病原性大腸菌において、国内の多剤耐性菌の割合は2000年代に増加し、菌の型が入れ替わりながら近年も高水準を維持している。アプラマイシンおよびビコザマイシンは多剤耐性病原性大腸菌にも有効な抗菌剤である。

- キーワード : 豚、病原性大腸菌、多剤耐性、アプラマイシン、ビコザマイシン

- 担当 : 動物衛生研究部門・人獣共通感染症研究領域・腸管病原菌グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

豚の下痢や浮腫病は病原性大腸菌が原因となる疾病であり、養豚産業に大きな経済的損失をもたらす。その治療には抗菌剤が重要であるが、病原性大腸菌が抗菌剤に耐性を持つ場合は使える抗菌剤の選択肢が狭くなり、効かない抗菌剤の使用は薬剤耐性菌のまん延を招くリスクとなる。近年、多種類の抗菌剤に耐性を持つ多剤耐性病原性大腸菌による豚の疾病が大きな問題となっており、有効な抗菌剤の選択が求められている。そこで本研究では、1991年から2019年までの29年間に31都道府県で下痢や浮腫病の豚から分離された病原性大腸菌1,708株について、14系統26種類の抗菌剤に対する耐性を解析し、多剤耐性菌にも有効な抗菌剤を選定する。

成果の内容・特徴

- 3系統以上の抗菌剤に耐性を持つ多剤耐性菌の割合は2000年代に増加し、菌の型が入れ替わりながら近年も高水準を維持している(図1)。具体的には、1990年代に病原性大腸菌の大部分を占めていた型(O139やO149)の割合が2000年以降は減少し、代わりにO116やOSB9など新しい型の多剤耐性菌が増加している。最近の数年間で多剤耐性のO116とOSB9は減少傾向にあるが、その他の型が増加している。

- 全1,708株のうち86株(耐性抗菌剤数の上位5%)は特に多種類(8系統以上)の抗菌剤に耐性を持つ高度多剤耐性菌である(図2)。各抗菌剤に対する耐性菌の割合が高い、すなわち多くの抗菌剤が効かない高度多剤耐性菌でも、セフォタキシム(CTX)、アプラマイシン(APM)、ビコザマイシン(BCM)に対する耐性菌の割合はそれぞれ17.4%、9.3%、5.8%と他の抗菌剤より著しく低く、これらは有効な抗菌剤であると考える。

成果の活用面・留意点

- セフォタキシムは第3世代セファロスポリン系抗菌剤であり、動物用医薬品では同系統の抗菌剤としてセフチオフルが使用される。農場における第3世代セファロスポリン系抗菌剤の使用は、同系統・他系統の抗菌剤に対する耐性菌を選択するリスクとなることが知られている。

- セフォタキシム(セフチオフル)、アプラマイシン、ビコザマイシンを有効な抗菌剤として維持するためには、抗菌剤の慎重使用(抗菌剤を使用する前にその必要性を検討し、有効な抗菌剤を適切に選び、法令等を遵守して適正に使用すること)を徹底し、耐性菌の発生を抑える必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 農林水産省(包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業:環境への抗菌剤・薬剤耐性菌の拡散量低減を目指したワンヘルス推進プロジェクト、戦略的プロジェクト研究推進事業:動物用抗菌剤の使用によるリスクを低減するための研究)

- 研究期間 : 2017~2022年度

- 研究担当者 : 楠本正博、玉村雪乃、小菊夕奈(愛媛県中央家保)、馬籠麻美(鹿児島県鹿児島中央家保)、奥濱恵理苗(宮崎県宮崎家保)、佐藤圭介(新潟県中央家保)、水野愛乃(熊本県中央家保)、新井暢夫、渡部綾子、岩田剛敏、小椋義俊(久留米大)、後藤恭宏(九州大)、中村佳司(九州大)、林哲也(九州大)、秋庭正人(酪農学園大)

- 発表論文等 : Kusumoto M. et al. (2023) Front. Microbiol. 14:1107566 doi: 10.3389/fmicb.2023.1107566