国内の野生いのししは遺伝的に近縁なグループを地域ごとに構成している

要約

捕獲されたいのししの核DNAの情報から、国内の野生いのししは地域固有の15グループで構成され、一部の地域では複数のグループが重なって分布している。海峡や平地・都市部がいのししの遺伝的交流の障壁になっているが、人為的な移動の結果と考えられる遠隔地への分布も認められる。

- キーワード : いのしし、マイクロサテライトマーカー、地理的障壁、遺伝的構造

- 担当 : 動物衛生研究部門・越境性家畜感染症研究領域・疫学・昆虫媒介感染症グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

現在国内で流行している豚熱については、野生いのししにおける感染拡大が農場で感染が起こる原因となっており、日本で豚熱を清浄化するためには、いのししにおける本病の流行を抑制する必要がある。流行を抑制するための個体数削減やワクチンの散布を適切に実施するためには、国内の野生いのししの遺伝的なグループの構成や分布を考慮することが望ましい。そこで本研究では、国内の野生いのししの生息域を網羅するよう調査地域を設定し、猟友会等の協力を得て捕獲いのししの体組織を採集する。採取した組織からいのししの核DNAを抽出し、29か所の遺伝的多型性識別部位(マイクロサテライトマーカー)の多型情報を得る。得られた多型情報から、検査された個体を遺伝学的にグループ分けして地図上に表示するとともに、グループ間の交流が起こりにくい地域を検討する。

成果の内容・特徴

- 2014年から2020年に収集されたニホンイノシシ1,062検体について検査し、29座位のマイクロサテライトマーカーについて多型情報が得られる。

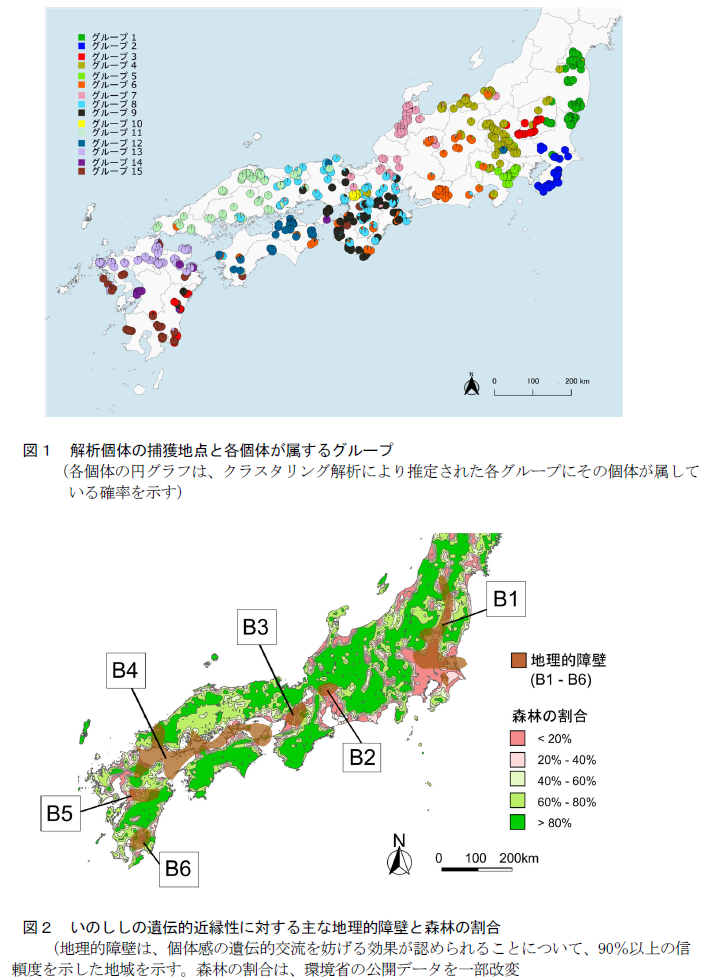

- クラスタリング解析により国内のいのししは遺伝学的に近縁な15グループに分類できる。これらのグループは地域ごとにまとまって分布する傾向が認められるが、一部のグループは重複して分布している(図1)。

- 栃木県および群馬県の一部の個体は、地理的に離れた宮崎県の個体を含むグループ3(赤色)に属している。前者は1897年前後に豚熱の影響でいのししが絶滅した地域であることや、同地域で他地域からのいのししの人為的な移入があったと報告されていることから、前者の移入個体の由来が宮崎県周辺であった可能性が示唆される(図1)。

- いのししの遺伝的近縁性に対する主な地理的障壁(図2、茶色)は、森林の割合が低い平地・平野部(B1~B3、B5、B6)および湾や海峡(B4)に一致して認められる。このことは、いのししの生息地である森林がこれらの要因により分断されることで、いのしし間の交流が抑制されたことによるものと推定される(図2)。一方、図1に示すグループの一部(グループ6(橙色)やグループ8(水色))はこうした障壁をまたいで分布しており、障壁の影響は完全なものでなないことが示唆される。

成果の活用面・留意点

- いのししに対する個体数管理やワクチン散布などの対策の検討にあたっては、本研究で示されたグループ構造を考慮し、都道府県や市町村といった行政区画を越えて管理計画や散布計画を検討していくことが重要である。

- 本研究の結果は、2014年から2020年までに捕獲された個体の情報から推定したものであり、今後、様々な要因により変化する可能性がある。

具体的データ

(https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/map/map03/index.html)。)

(澤井宏太郎、山本健久)

その他

- 予算区分 : 農林水産省(包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業:CSFの新たな総合的防除技術の開発)

- 研究期間 : 2021~2023年度

- 研究担当者 : 澤井宏太郎、荒川愛作、谷口雅章、暁波、澤井美和、大﨑慎人、山口英美、早山陽子、村藤義訓、清水友美子、近藤園子、山本健久

- 発表論文等 : Sawai K. et al. (2023) Sci. Rep. 13, 21186.