豚レンサ球菌血清型1型と14型および2型と1/2型のそれぞれを識別するPCR法の改良

要約

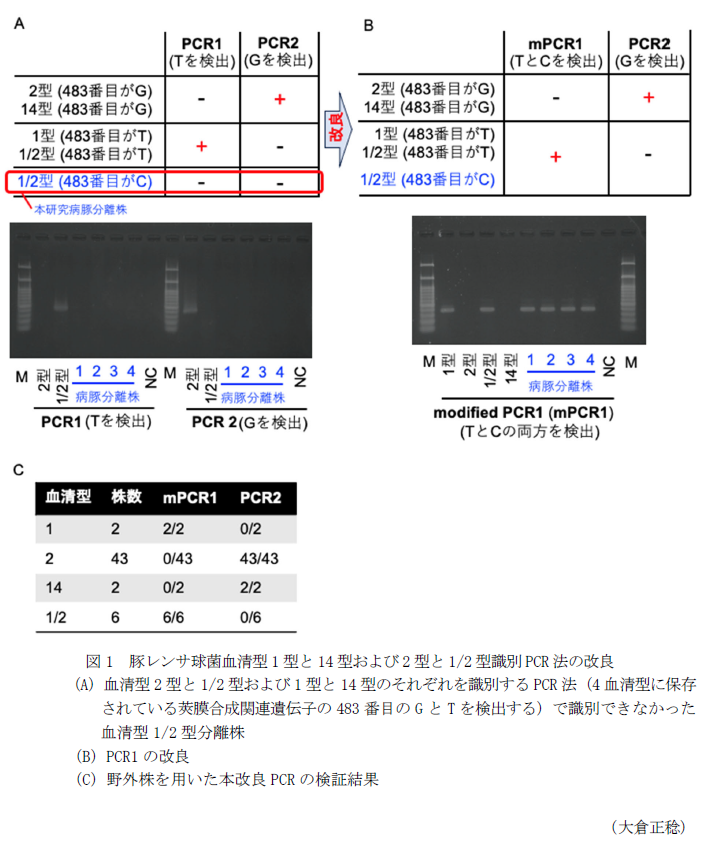

人獣共通感染症の病原体である豚レンサ球菌の重要な血清型1型と14型および血清型2型と1/2型のそれぞれを識別するために開発されたPCR法で識別できない血清型1/2型株が病豚から分離されたため、より正確にこれらの血清型を識別できるようPCR法を改良する。

- キーワード : 豚レンサ球菌、遺伝子型別、血清型推定、PCR法、塩基置換検出

- 担当 : 動物衛生研究部門・越境性家畜感染症研究領域・疫学・昆虫媒介性感染症グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

血清型別は多くの病原細菌で実施されている検査項目の1つである。豚や人に髄膜炎や心内膜炎を起こす人獣共通感染症の病原体である豚レンサ球菌では、菌体を覆う莢膜の抗原性の相違により30以上の血清型に分けられている。特に血清型2型と14型は病豚や患者から最も高頻度に分離されることから、その識別および監視は家畜および公衆衛生上極めて重要である。しかし、一般的な検査機関では、本菌の型別用抗血清の整備の難しさから、血清型の監視が困難であった。そこで、血清型別に対応した遺伝子型別法として、各血清型に特異的な莢膜合成関連遺伝子を標的としたPCR法による型別法が開発された(2014年度普及成果情報)。さらに、本型別法で識別できない血清型2型と1/2型および血清型1型と14型の2ペアについて、それぞれの血清型間の相違に寄与する莢膜合成関連遺伝子の1塩基置換を識別するPCR法の開発(2020年度研究成果情報)により、全血清型に対応した遺伝子型別が可能になった。しかし、近年、本識別PCR法により型別できない血清型1/2型株が病豚から複数分離された。そこで本研究では、これらの株を正確に識別できるよう、本識別PCR法を改良し、豚レンサ球菌における血清型の監視精度を向上する。

成果の内容・特徴

- 2020年度研究成果情報である血清型2型と1/2型および1型と14型のそれぞれを識別するPCR法(旧PCR法)は、これら4血清型に保存されている莢膜合成関連遺伝子の483番目の塩基の違い[すなわちチミン(血清型1/2型および1型)とグアニン(血清型2型および14型)]を検出することにより血清型を識別する。しかし、旧PCR法では血清型を識別できなかった病豚由来株は、実際には血清型1/2型であるにもかかわらず当該塩基がチミンではなくシトシンに置換している。(図1A)

- 血清型1型および1/2型の標的塩基を検出するPCRプライマーをチミンだけでなくシトシンも検出するように改良することにより、旧PCR法で識別できなかった血清型1/2型株の識別が可能になる(図1B)。

- 血清型1、2、1/2、14の野外株(計53株)を用いて本改良PCR法を検証した結果、血清型に対応した遺伝子型に正確に型別される(図1C)。

成果の活用面・留意点

- 本改良型PCR法と豚レンサ球菌の各血清型に特異的な莢膜合成関連遺伝子を検出するマルチプレックスPCR法(2014年普及成果情報)を合わせて使用することにより、型別用抗血清を整備していない検査機関においても、本菌の血清型に正確に対応した遺伝子型別が可能になる。

- 本PCR法の標的遺伝子以外の変異により、莢膜の欠失や抗原性の変換が起こり、血清型別不能となる株が野外には一定数存在する。したがって、PCRにより型別した遺伝子型と実際の血清型が合致しない場合があることに留意する。

- 本改良型PCR法で検出する置換塩基がアデニンに変異した場合、型別不能となるが、アデニンへの変異はナンセンス変異のため、当該遺伝子が機能せず、莢膜を欠失し、結果として血清型別不能となるため、本改良型PCR法で識別できない事例は大幅に減少すると考えられる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、文部科学省(科研費)

- 研究期間 : 2022-2023年度

- 研究担当者 : 大倉正稔、奥濱恵理苗(宮崎県)、中山瑞紀(宮崎県)、服部美紀(福岡県)、髙松大輔

- 発表論文等 : Okuhama-Yoshida E. et al. (2023) J. Microbiol. Method 214:106828