イネもみ枯細菌病の発症を抑えるイネの内生微生物

要約

イネの重要病害であるもみ枯細菌病の発症を抑える有用な内生微生物をイネから発見。イネに処理するとイネに常在する微生物の微生物叢を変化させ、発症を抑制すると考えられる。微生物農薬等の防御技術の開発の基盤となるとともに、もみ枯細菌病の日和見な発症機構の解明につながる。

- キーワード:イネもみ枯細菌病、内生微生物、微生物叢、微生物農薬、日和見感染

- 担当:生物機能利用研究部門・作物生長機構研究領域・作物環境適応機構グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

イネもみ枯細菌病は、イネもみ枯細菌病菌の感染により引き起こされ、収量減に直結するイネの重要病害である。地球温暖化の進展に伴い世界的に発生拡大が危惧されており、我が国でも西日本を中心に多発し問題となっている。抵抗性品種が存在せず、現在は殺菌剤等を用いて防除しているが、殺菌剤がきかない耐性細菌の出現が問題となっている。そのため、「もみ枯細菌病の防除技術の開発」は農林水産省が公表した現場の技術課題に関するデータ(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_needs/)において平成28年度から令和3年度まで連続して解決すべき課題としてあげられている。本研究ではもみ枯細菌病の効果的な防除技術を開発する。

成果の内容・特徴

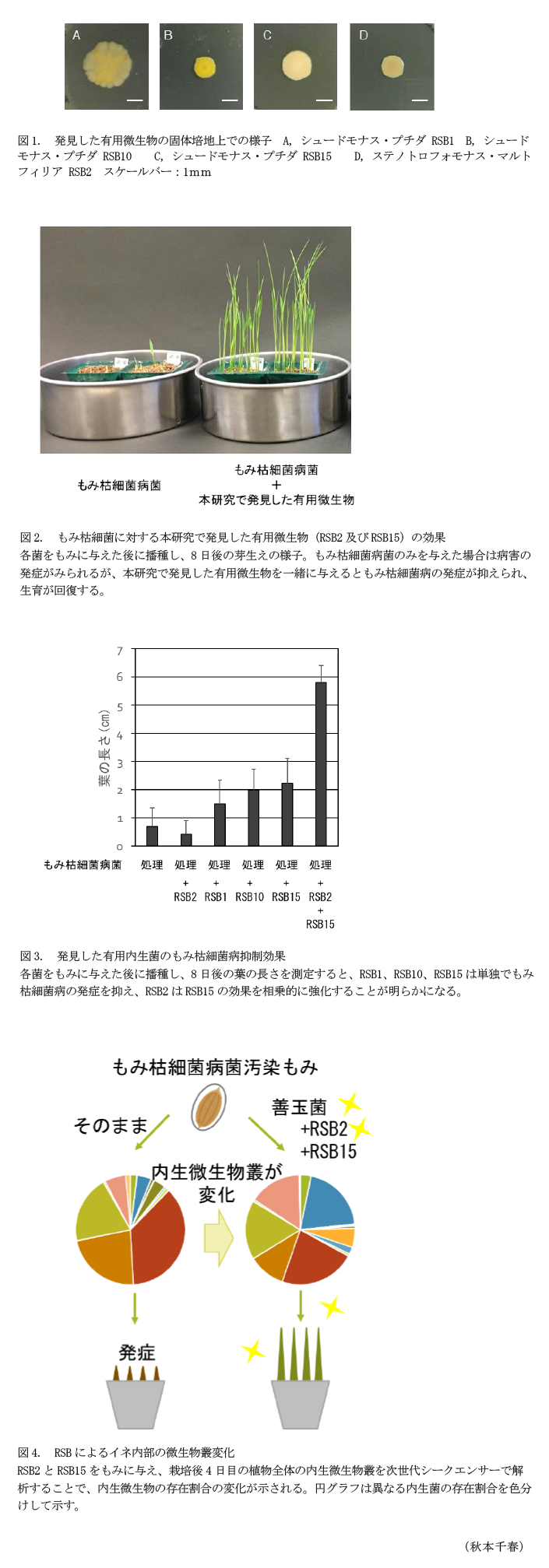

- 本病害の発生を抑える4種の有用微生物(RSB)(シュードモナス属細菌3種及びステノトロフォモナス属細菌1種)が、もみ枯細菌病に感染したイネの幼苗から同定される(図1)。

- これらを組み合わせて使用することで、効果的にもみ枯細菌病の発病を抑えることができる(図2、3)。

- 有用微生物をもみに与えることで多様な内生微生物の存在割合が変化することが明らかになり(図4)、もみ枯細菌病の発症には病原菌の減少を伴う内生微生物の組成が深く関与していることが示される。

成果の活用面・留意点

- 発見した細菌を用いた微生物農薬の開発など、環境負荷の低いもみ枯細菌病の防除資材の開発に役立つとともに、もみ枯細菌病の発症メカニズムの解明につながる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2016~2021年度

- 研究担当者:秋本千春

- 発表論文等:

- 秋本「植物病害防除剤」特開2019-142847 (2019年8月29日)

- Akimoto-Tomiyama C. (2021) Scientific Rep. 11:4177

doi: 10.1038/s41598-021-83794-w