遺伝子組換えカイコ作製のための白眼白卵実用品種

要約

遺伝子組換えカイコの作出には、組換えマーカー(蛍光タンパク質)が観察しやすい白眼白卵の実験用品種が用いられるが、実験用品種は繭が小さく繰糸することができない。白眼白卵で糸量が多い実用品種を育成することで、実用品種を用いた遺伝子組換えカイコの作出が可能になる。

- キーワード : カイコ、品種育成、白眼白卵遺伝子、遺伝子組換え

- 担当 : 生物機能利用研究部門・絹糸昆虫高度利用研究領域・カイコ基盤技術開発グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

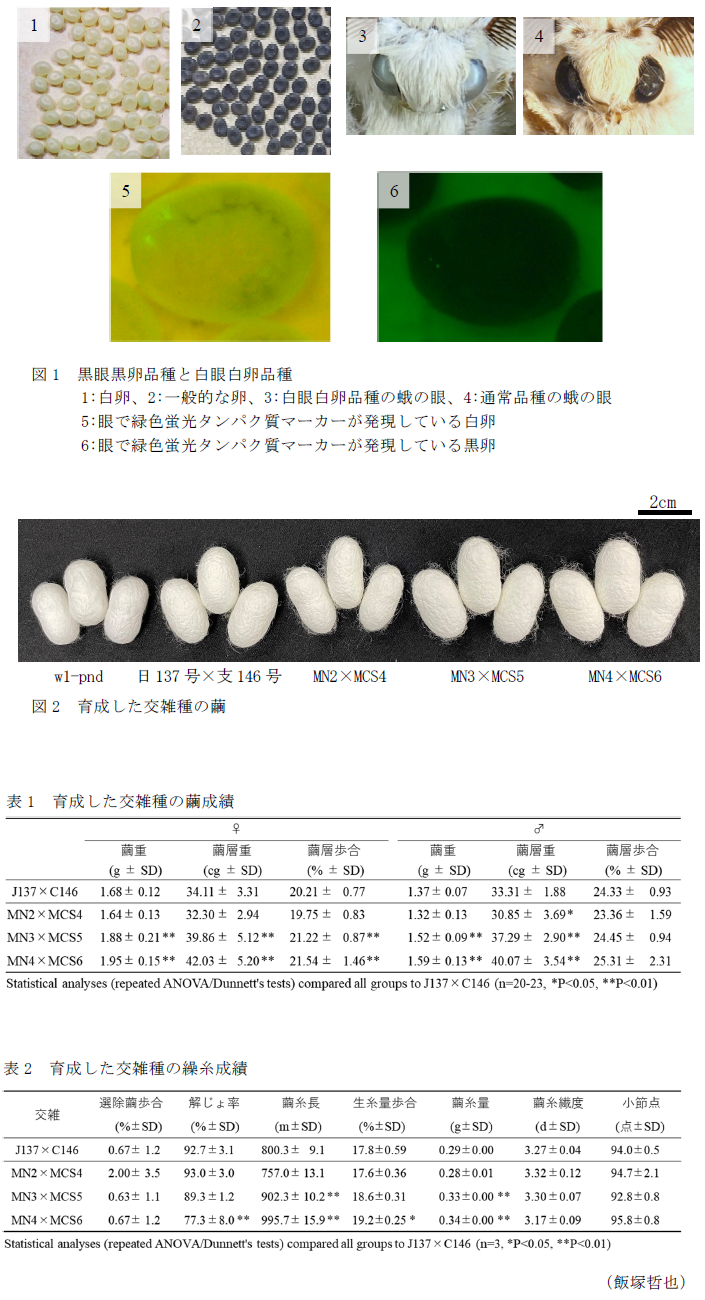

遺伝子組換えカイコの作出には、w1-pndという実験用品種が通常用いられている。w1-pndは、白眼白卵遺伝子w-1により眼や、卵の中の漿膜が着色しないため、蛍光タンパク質等のマーカー遺伝子が発現した際の蛍光を観察しやすい(図1)。しかしながら、w1-pndは実験用品種であるため、繭が小さく繰糸が困難である。また、w1-pndで樹立した遺伝子組換えカイコは、系統保存のために白眼白卵の休眠品種を交配することで休眠化させる必要があり手間がかかる。例えば、高機能シルクの一つであるGFPを繭糸に発現させた遺伝子組換えカイコは、w1-pndを用いて作製されているため、繰糸することが困難であり品種の保存にも労力がかかる。そこで、養蚕農家で飼育されている大型の実用品種である「ぐんま200」の原種で、二化性の日本種「ぐんま」と中国種「200」をそれぞれ複数回戻し交配することで品種改良が行われた結果、蛍光を発するシルクの利用を可能としている。しかし、この様な交雑による品種改良は多大な労力と時間を要する。一方、実用品種で直接遺伝子組換えを行えば、品種改良に必要な期間の短縮が期待されるが、漿膜が有色であるため蛍光マーカーの観察が困難である。そこで、遺伝資源センターの保存品種を活用し、実用品種と同等の計量形質を持つ白眼白卵の休眠品種を育成すれば、遺伝子組換えカイコの品種改良にかかる時間を5~10年短縮することができる。

成果の内容・特徴

- カイコでは、一代雑種を使った繭生産が一般的であり、一代雑種の作成には、元々日本で維持されてきている日本種と、中国で維持されてきた中国種を交配することでより良い交雑種が得られる。白眼白卵遺伝子を持つ日本種と中国種を育成することで、それらの品種を用いて直接遺伝子組換えカイコを作出することが可能になる。また、品種の計量形質の違いにより、機能性シルクの生産に向いている品種や、有用タンパク質の生産に向いている品種を選ぶことが可能になる。

- 黒眼黒卵の標準品種である日137号×支146号の日本種系原種の日137号、中国種系原種の支146号と、白眼白卵品種を育種素材に用い、育成した白眼白卵品種である日本種系のMN2、中国種系のMCS4を育成したところ、交雑種であるMN2×MCS4は標準品種とほぼ同等である(表1、2)。

- 農研機構遺伝資源センターにおいて保存されている、黒眼黒卵の多収性蚕品種「翔萌」の原種であるHN02(ANJP番号10519)、HC02(ANJP番号10612)と、白眼白卵品種を育種素材として育成した白眼白卵品種のMN3とMCS5と、それらの交雑種であるMN3×MCS5は、計量形質に優れ、繰糸成績も良いことから、機能性シルクを産生する遺伝子組換えカイコの作出に向いている(表1、2)。

- 農研機構遺伝資源センターにおいて保存されている、黒眼黒卵の長糸長・多収性蚕品種「大鷲」の原種であるHN150(ANJP番号10530)、HC150(ANJP番号10624)と、白眼白卵品種を育種素材として用いて作製した白眼白卵品種のMN4、MCS6と、その交雑種MN4×MCS6は、最も計量形質に優れており、有用タンパク質生産するための遺伝子組換えカイコの作出に向いている(表1、2)。

成果の活用面・留意点

- 育成した白眼白卵品種は卵が休眠するため、遺伝子組換えカイコの作出時には休眠打破が必要。例えば昨年度に農研機構が開発したコロナ放電やDMSOによる卵の休眠打破法を用いるのが良い。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(委託プロジェクト研究:昆虫(カイコ)テクノロジーを活用したグリーンバイオ産業創出プロジェクト)

- 研究期間 : 2014~2023年度

- 研究担当者 : 飯塚哲也、伊賀正年、岡田英二

- 発表論文等 :

- 飯塚(2016)育種学研究、18:158-164

- 飯塚(2023)蚕糸・昆虫バイオテック、92:167-171