日本のイネ品種を背景とした準同質遺伝子系統による収量関連遺伝子の効果の検証

要約

「コシヒカリ」の遺伝的背景に、葉面温度を低下させる「タカナリ」型qCTD11を導入した準同質系統では、生産力検定試験に準じた栽培試験において「コシヒカリ」と比べ単位面積当たりの光合成活性や整粒歩合が上昇し、粗玄米重が増加する。

- キーワード:「コシヒカリ」、準同質遺伝子系統、収量関連遺伝子、qCTD11

- 担当:作物研究部門・スマート育種基盤研究領域・オーダーメイド育種基盤グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

イネでは多くの収量関連遺伝子が単離されているが、実際の育種に利用されているものは少ない。また、基礎的な研究における収量性の評価は、ポット栽培による個体評価であることが多く、生産力検定試験に準じて生産現場に近い環境下での一定面積あたりの収量を評価した事例は少ない。そこで、本研究では表1に示す9種類の遺伝子を「コシヒカリ」あるいは「あきだわら」の遺伝的背景に導入した準同質遺伝子系統を生産力検定試験に準じた栽培法により栽培することで、各対立遺伝子の生産現場レベルでの収量等に対する遺伝的効果を明らかにする。

成果の内容・特徴

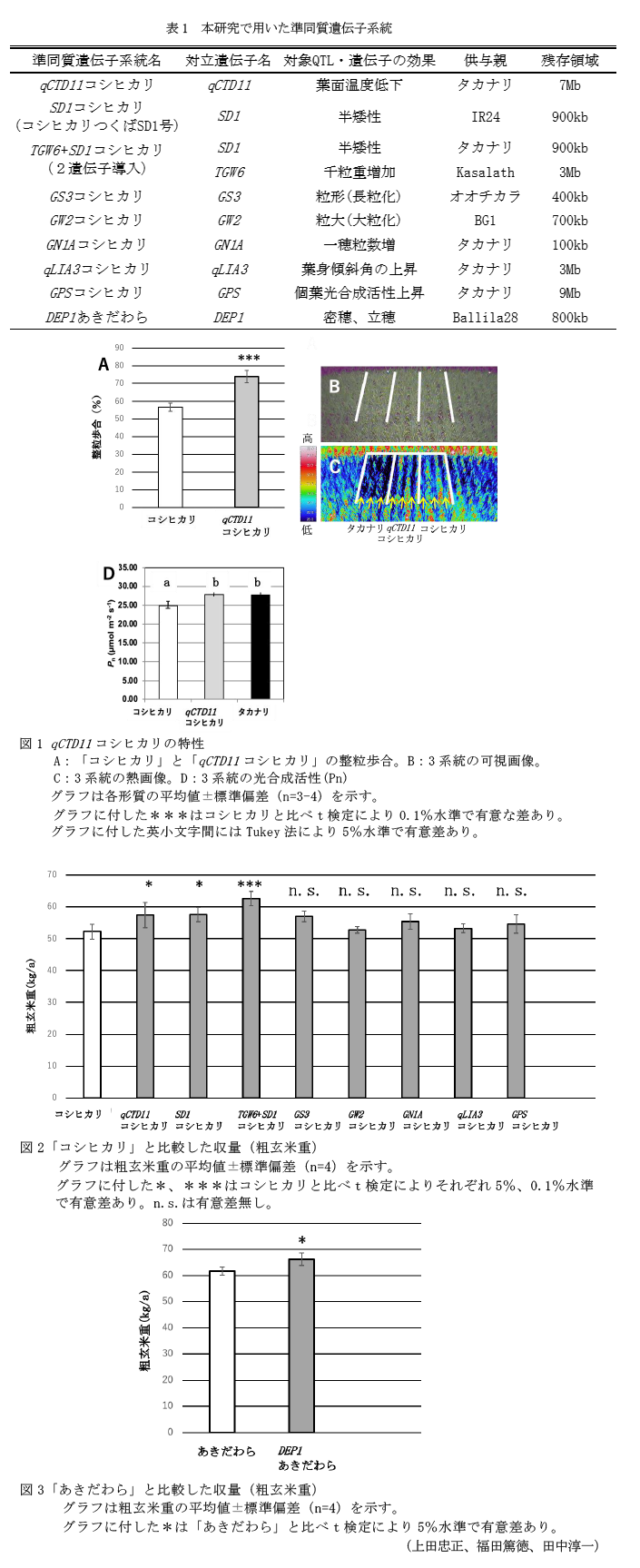

- 「コシヒカリ」の遺伝的背景にqCTD11を導入した系統では、「コシヒカリ」と比べて整粒歩合が30%(図1A)増加する。これは、導入したqCTD11の特性により、葉からの蒸散が増加し、葉面温度が低下(図1B、C)、光合成活性が上昇(図1D)するためと考えられる。

- 「コシヒカリ」の遺伝的背景にqCTD11、SD1、TGW6+SD1を導入した系統と「あきだわら」にDEP1を導入した系統はそれぞれの遺伝的背景親と比べて粗玄米重が有意に増加する(図2、3)。これらの対立遺伝子は、遺伝的背景が日本の品種の場合、収量を向上させるポテンシャルが期待できる。

- 「コシヒカリ」の遺伝的背景にシンク容量を増加させるGS3、GW2、GN1Aを導入した準同質遺伝子系統では「コシヒカリ」と比べて粗玄米重が有意に増加しない(図2)。

- 「コシヒカリ」の遺伝背景にqLIA3およびGPSを導入した系統では「コシヒカリ」と比べて粗玄米重が有意に増加しない(図2)。

成果の活用面・留意点

- イネの多収化は、シンク容量の増加だけでは達成できず、qCTD11のように単位面積あたりの光合成の向上に繋がる対立遺伝子やSD1やDEP1などのような群落構造を大きく変化させる対立遺伝子を組み合わせて利用するなど、ソース能の向上と並行して取り組む必要がある。

- qCTD11はインド型品種「タカナリ」由来であるため、これを供与親とした日本型育種材料において選抜マーカーが作成しやすく、ソース能を高めた個体・系統の選抜に利用しやすい。

- 本試験は遺伝的背景に「コシヒカリ」または「あきだわら」を用い、2017年、2018年の農研機構谷和原水田圃場における結果である。

- 本研究で用いた準同質遺伝子系統の供与親の一部および準同質遺伝子系統の一部は、それぞれ農研機構遺伝資源研究センター、東京農工大学農学部から分譲を受けた。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、農林水産省(技術でつなぐバリューチェーン構築のための研究開発のうち「強み」を生み出すための品種等の開発:イネのDNAマーカー育種の利用推進)

- 研究期間:2014~2018年度

- 研究担当者:上田忠正、福田篤徳、石丸健、後藤明俊、高井俊之、一家崇志、近藤勝彦、松原一樹、 林武司、山本敏央、田中淳一

- 発表論文等:

- 上田ら(2021)育種学研究、23:16-27

- Fukuda A. et al. (2018) Breeding Sci. 68:305-315