茶園のうね間の除草時間を50%以上削減する茶園用除草機

要約

アタッチメント方式の茶園のうね間除草機である。開発機と手取り除草を組み合わせた体系では、全て手取り除草した場合に比べ、除草時間を50%以上削減できる。

- キーワード : 茶園、省力化、機械除草、雑草、有機栽培

- 担当 : 果樹茶業研究部門・茶業研究領域・茶品種育成・生産グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 普及成果情報

背景・ねらい

近年、有機栽培や農薬使用量の少ない栽培に対する消費者のニーズが高まっている。幼木園や中切り更新時の樹冠下・雨落ち部及びうね間に旺盛に発生する雑草の除草には除草剤を使用できず、手取り除草を強いられるので非常に多くの労力を要する。特に樹冠下はスペースが狭いので既存の除草機も利用できない。健康飲料である茶については、生産者からも除草剤を使用しない技術開発に強い要望があるうえ、手取り除草を行う雇用労働力の確保も困難になってきていることから、産地の維持・発展のために除草作業の機械化が急務となっている。このため茶園のうね間を除草する茶園用除草機を開発する。

成果の内容・特徴

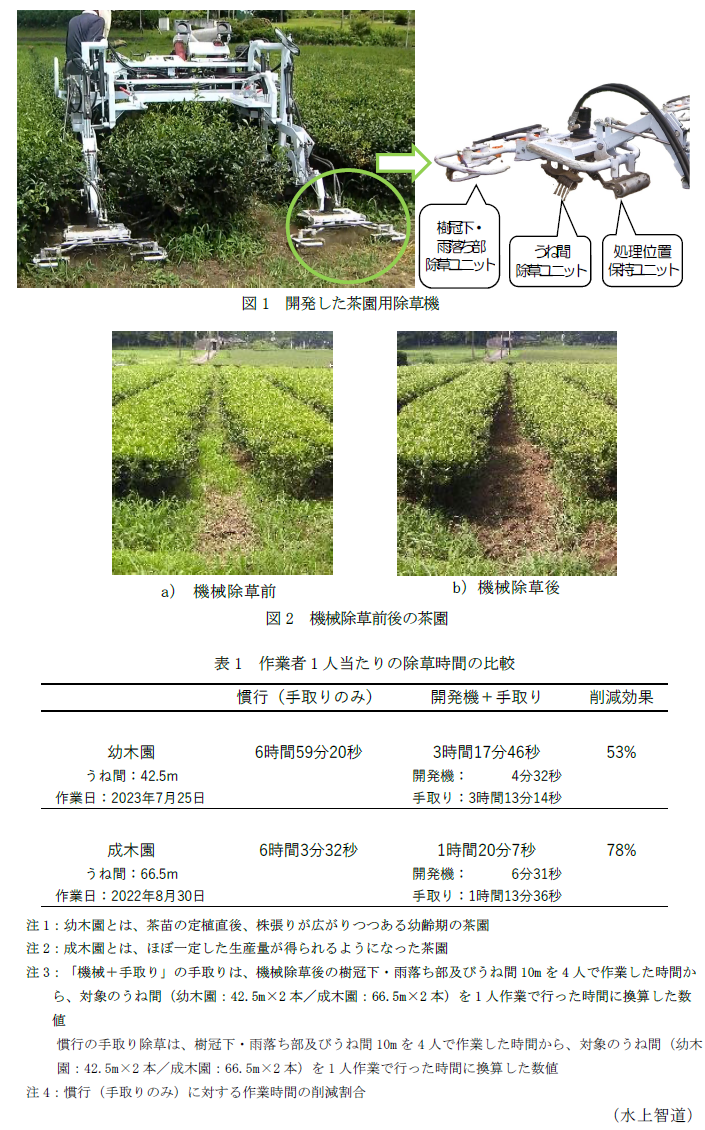

- 開発機は、乗用型茶園管理機に装着するアタッチメント式の茶園用除草機である。主に①うね間除草ユニット、②樹冠下・雨落ち部除草ユニット、地表からの距離を一定に保つように調整可能な③処理位置保持ユニットを備えており、これらを組み合わせて利用する(図1)。①うね間除草ユニットは、乗用型茶園管理機から動力を得て油圧モータを用いて除草爪を回転させることで除草を行う。②樹冠下・雨落ち部除草ユニットは、樹冠下から雨落ち部に張り出した除草刃(固定刃)が、乗用型茶園管理機の走行に伴い走行方向へ移動することにより、雑草の根元に除草刃(固定刃)が接触することで除草する。この除草ユニットは、茶樹に強く当たった場合は内側(うね間側)に縮むように動き、茶樹の損傷を軽減する。①うね間除草ユニットと②樹冠下・雨落ち部除草ユニットは乗用型茶園管理機の走行部の後方に装着する構造であり、茶うねの両側を同時に除草する。

- 機械除草前後の茶園を示す(図2)。除草効果について、樹冠下・雨落ち部及びうね間にある雑草(2023年6~8月に行った48サンプル)について調査した結果、開発機のみで除草できた割合(雑草の根が残っている場合は、除草できなかったと判断)は、平均で83%である。

- 作業時間について、「慣行区(手取り除草)」と「機械除草後に手取り除草する区」を比較した。開発機で除草しきれなかった雑草を手取り除草した場合でも、幼木園では約53%、成木園では約78%の除草時間を削減した(表1)。

- 静岡県内の有機栽培茶園では一般に年間5~6回程度、除草作業が行われるが、開発機は通年の除草作業に対して50%以上、除草時間を削減する。

普及のための参考情報

- 普及対象 : 手取り除草を行っている茶園全般。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等 : 茶栽培する府県、10台程度。

- その他 : 2023年度、寺田製作所から市販化した。雑草の育成初期に除草作業を行うことが肝要であり、月1回程度を目安に除草作業を行うと効果的である。除草爪が届かないうね間の凹部分や除草刃が届かない樹冠下部分については、完全に除草できないことから、手取り除草をする必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(戦略的スマート農業技術等の開発・改良)

- 研究期間 : 2020~2024年度

- 研究担当者 : 水上智道、荒木琢也、臼井善彦、青木循、大森弘美、大西正洋、日髙靖之、雪丸誠一(寺田製作所)、今村健太郎(寺田製作所)、市原実(元静岡農技研)、片井秀幸(静岡農技研)、内山道春(静岡農技研)、山根俊(静岡農技研)、牧田英一(静岡農技研)

- 発表論文等 :

- 水上ら「茶園用除草機及び除草機構」特許第7479015号(2024年4月25日)

- 水上、雪丸「茶園用除草機及び除草機構」特許第7503775号(2024年6月13日)

- 水上、雪丸「茶園用除草機及び除草機構」特許第7553901号(2024年9月10日)

- 水上、雪丸「茶園用除草機及び除草機構」特許第7553902号(2024年9月10日)