食肉の喫食時に知覚される「複雑さ」の数値化方法

要約

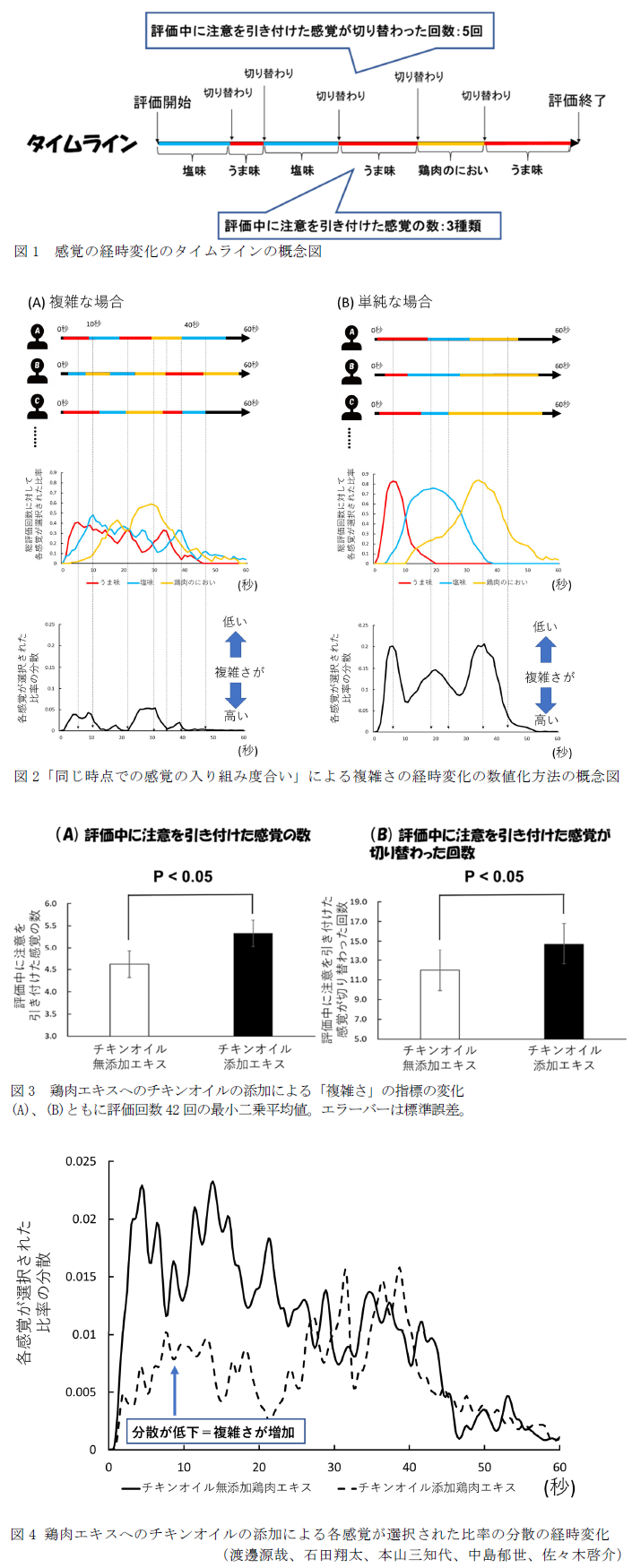

Temporal dominance of sensations (TDS法)により算出できる「評価中に注意を引き付けた感覚の数」、「評価中に注意を引き付けた感覚が切り替わった回数」および「同じ時点での感覚の入り組み度合い」は、食肉の喫食時に知覚される「複雑さ」の数値化に有用な指標である。

- キーワード : 食肉、脂肪、複雑さ、官能評価、Temporal dominance of sensations (TDS法)

- 担当 : 畜産研究部門・食肉用家畜研究領域・食肉品質グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

食肉の「おいしさ」は味、匂い、食感が複雑に寄与して形成されるため、喫食時に知覚される「複雑さ」は食肉にとって重要な品質の評価要素の一つと考えられる。しかし、食肉を喫食時に感じる「複雑さ」を数値化する方法はなく、食肉を食べた一人一人が主観的に「複雑さ」を評価しているのが現状である。

そこで本研究では、「複雑さ」を引き起こす成分と考えられるチキンオイルを添加した鶏肉エキスとチキンオイル無添加の鶏肉エキスをTemporal dominance of sensations (TDS法)を用いて比較解析することで、食肉の喫食時に知覚される「複雑さ」の数値化方法を提示する。

成果の内容・特徴

- 鶏モモ肉から熱水抽出したエキスとこれにチキンオイルを0.116%(w/v)となるよう添加し、ホモジナイザーを用いて乳化したエキスをそれぞれ調製し、これらのエキスを8種の用語を提示したコンピューターを用いて、訓練されたパネリストによるTDS法での評価を行うことで、それぞれのエキスについて計測中に注意を引きつけた感覚の経時変化をタイムラインとして表現することができる(図1)。

- 1.のタイムラインより算出可能な「評価中に注意を引き付けた感覚の数」および「評価中に注意を引き付けた感覚が切り替わった回数」(図1)は、「複雑さ」の定義に合致した指標である。

- サンプルを喫食時の感覚が複雑な場合、同じタイミングで様々な感覚用語が選択され「各感覚が選択された比率」の値が近くなり、各感覚が選択された比率の分散(ばらつき)が小さくなる(図2A)。これに対して、サンプルを食べるときの感覚が単純な場合、同じタイミングで特定の感覚のみが注意を引きつけるため、「各感覚が選択された比率」の差が大きくなり、各感覚が選択された比率の分散が大きくなる(図2B)。よって、「同じ時点での感覚の入り組み度合い」を数値化した各感覚が選択された比率の分散を用いることで、「複雑さ」の経時的な変化を解析することが可能である。

- 1.で得た評価データを2.および3.の「複雑さ」の評価指標で解析すると、「評価中に注意を引き付けた感覚の数」(図3A)、「評価中に注意を引き付けた感覚が切り替わった回数」(図3B)および「同じ時点での感覚の入り組み度合い」(図4)のいずれにおいても、チキンオイルを添加したエキスにおいて、「複雑さ」の高さを示す値となったことから、これらの指標は食肉などの食品の「複雑さ」の数値化指標として有用である。

成果の活用面・留意点

- 本成果は食肉などの食品において「複雑さ」を客観的に評価する際の指標として活用できる。

- 本成果はモデル系として鶏肉エキスを用いているため、食感を含む固体の食品の「複雑さ」の評価に開発した指標が適用可能かについては別途検証が必要である。

- 本成果において考案した「複雑さ」の指標と、実際に消費者が主観的に知覚している「複雑さ」の一致の程度については別途検証が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、文部科学省(科研費)

- 研究期間 : 2018~2023年度

- 研究担当者 : 渡邊源哉、石田翔太、駒井周太朗(富山県農水セ)、本山三知代、デュコンセイユアン、中島郁世、田島淳史(筑波大)、佐々木啓介

- 発表論文等 : Watanabe G. et al. (2023) Food Qual. Prefer. 112: 105005