新しい研究成果や知見を加えて全面改訂した「子実トウモロコシ生産・利活用の手引き(都府県向け)第2版」

要約

子実トウモロコシの生産から利用に至る技術を体系的に解説した、都府県の農業技術指導者や先導的生産者向けの手引き書である。地域や作型に適した高能力品種、殺虫剤空中散布による害虫防除や化学肥料使用量を低減した肥培管理技術等の情報を加え、第1版の内容を全面改訂している。

- キーワード : 子実トウモロコシ、水田輪作、濃厚飼料、耕畜連携

- 担当 : 畜産研究部門・畜産飼料作研究領域・飼料生産利用グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 普及成果情報

背景・ねらい

新興国・途上国での畜産物の消費拡大に加え、近年の歴史的な円安など様々な要因により輸入飼料価格は高止まりの状況が続いている。濃厚飼料の9割を輸入に依存しているわが国の畜産経営はますます厳しい環境下に置かれており、国産濃厚飼料の生産拡大と安定供給に向けた取り組みの重要性が増している。このような状況の中、2010年頃から北海道で試験的に生産が始まった子実トウモロコシは2024年には2,809haにまで作付面積が増え、北海道のみならず都府県での生産も拡大している。農研機構では2019年に「子実用トウモロコシ生産・利活用の手引き(都府県向け)第1版」を発行したが、当時は国内の子実トウモロコシ生産に関する技術情報は少なく、基礎的な内容の紹介に留まっていた。それから5年が経ち、この間に子実トウモロコシに関する研究も大きく進展したことから、それらの新しい研究成果や知見を加え全面的に改訂した「子実トウモロコシ生産・利活用の手引き(都府県向け)第2版」を作成、配布する。

成果の内容・特徴

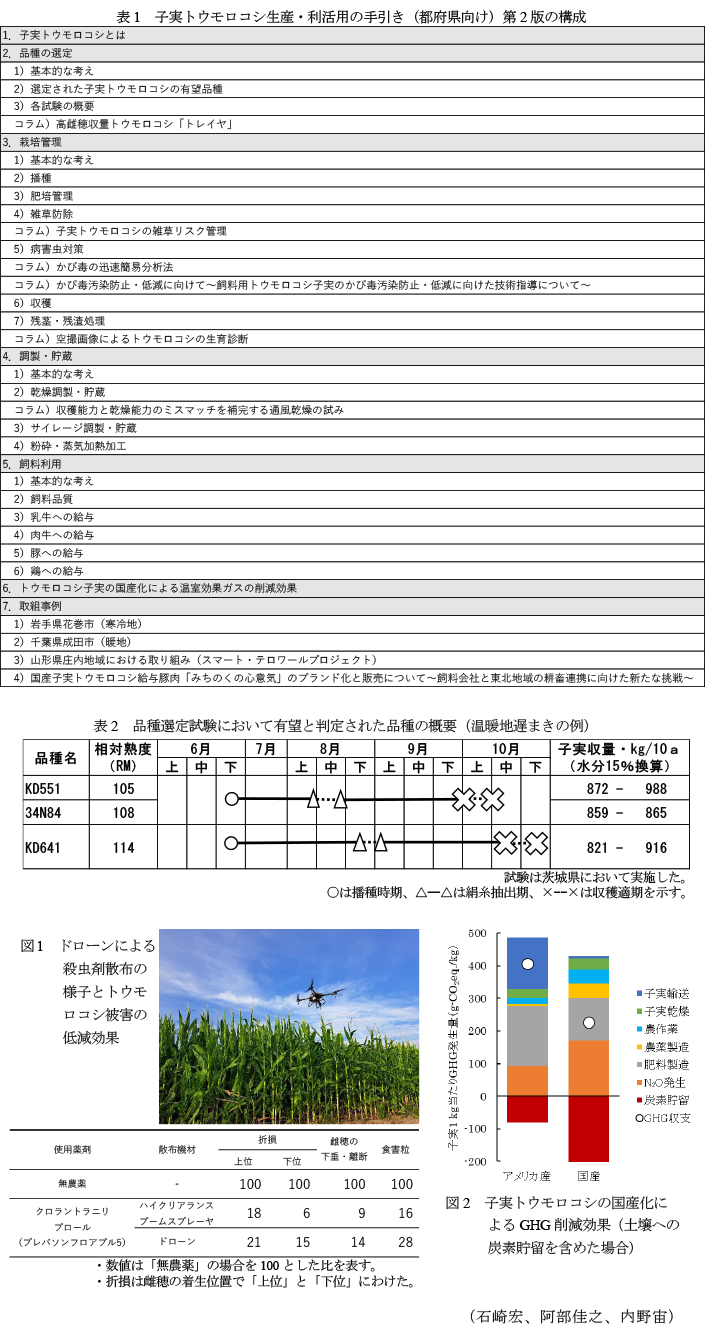

- 本手引きは、農研機構本部、北海道農業研究センター、東北農業研究センター、畜産研究部門、中日本農業研究センター、九州沖縄農業研究センターおよび複数地域で取り組んだ試験データ等に基づき、子実トウモロコシの生産利用技術に関する情報を取りまとめたものである(表1)。内容は、1.子実トウモロコシとは、2.品種の選定、3.栽培管理、4.調製・貯蔵、5.飼料利用、6. トウモロコシ子実の国産化による温室効果ガス(GHG)の削減効果、7. 取組事例、8.用語解説の計8章構成としている。

- 「2.品種の選定」では、市販の飼料用トウモロコシ品種の中で、早晩性や収量性、耐倒伏性、耐病性の観点から子実生産向けに有望と判定された品種を、地域・作型別に紹介している(表2)。

- 「3.栽培管理」では、播種から収穫に至る基本的な生産技術のポイントを工程順に示すとともに、2023年の殺虫剤の適用拡大登録を踏まえた空中散布による害虫防除技術(図1)、みどりの食料システム戦略が掲げる化学肥料使用量削減目標を踏まえた堆肥を活用した肥培管理技術等の新しい研究成果を紹介している。

- 「4.調製・貯蔵」では、汎用穀物乾燥機やモバイルドライヤを利用した乾燥調製方法や、フレキシブルコンテナバッグを利用したサイレージ調製方法に加え、調製・貯蔵後の子実の粉砕加工等の方法やその効果について紹介している。

- 「5.飼料利用」では、子実トウモロコシの外観品質、飼料成分、消化性等の飼料品質に関する特徴のほか、乳牛、肉牛、豚、鶏に給与した際の乳量や肉質等に及ぼす影響について示している。

- 「6. トウモロコシ子実の国産化による温室効果ガスの削減効果」では、堆肥の利用により化学肥料使用量を3割削減した条件において子実トウモロコシを国内生産した際に生じるGHG発生量を、アメリカ産トウモロコシを輸入した際に生じるGHG発生量と比較している(図2)。

- 「7.取組事例」では、子実トウモロコシ生産に取り組む東北と関東の2つの水田経営体の生産概況と生産コストのほか、子実トウモロコシを利用した畜産物のブランド化を進める2つの地域の取り組みを紹介している。

- これらに加え、子実トウモロコシにおける雑草リスク管理についての考え方やかび毒迅速簡易分析法、空撮画像によるトウモロコシの生育診断等、これまでの研究でまだ十分な結果が得られてはいないものの、早期に情報提供することが好ましい取り組みや、研究としては取り組んでいないものの有益な情報について、コラムとして紹介している。

普及のための参考情報

- 普及対象 : 都府県の普及指導機関および先導的な生産者。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等 : 本州の約1,000ha。

- その他 : 冊子体は都府県の研究所・普及指導員、農協の営農指導員などに合計500部を配付予定。また、農研機構ホームページで閲覧できる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(農林水産研究推進事業:畜産生産の現場に濃厚飼料を安定・低コストに供給できるシステムの開発、農林水産研究の推進:子実用とうもろこし(国産濃厚飼料)の安定多収生産技術の開発)、民間資金等(日本中央競馬会畜産振興事業助成金)

- 研究期間 : 2022~2024年度

- 研究担当者 : 石崎宏、阿部佳之、内野宙、黄川田智洋、森田聡一郎、赤松佑紀、佐々木梢、石島力、大角壮弘、寺崎亮、千葉雅大、村木正則、出口新、須永義人、吉田信代、菅原幸哉、三ツ橋昇平、住田憲俊、藤竿和彦、河本英憲、遠野雅徳、金井源太、小林寿美、嶝野英子、篠遠善哉、神園巴美、今成麻衣、大津晴彦、原文香、村上斉、山崎信、森昭憲、幸田和也、野口周、西道由紀子(道総研畜試)、浦川修司(山形大学)、松山裕城(山形大学)、中野渡佳那映(茨城県畜産セ)、大澤美華(茨城県畜産セ)、神戸崇(新潟県畜産セ)、小柳渉(新潟県畜産セ)、品田晃平(新潟県畜産セ)、若島亜希子(神奈川県畜技セ)、黒川俊二(京都大学)、小野伊織(伊藤忠飼料)、藤崎幸治(涌谷町)

- 発表論文等 : 農研機構(2024)「子実トウモロコシ生産・利活用の手引き(都府県向け)第2版」(2025年3月31日)