Pectobacterium wasabiaeによるタマネギ軟腐病及びキャベツ軟腐病の国内初発生

要約

2019年に北海道空知地方のキャベツ生産ほ場及びタマネギ生産ほ場で発生した軟腐病の病原細菌は、Pectobacterium wasabiaeである。本細菌がキャベツやタマネギに軟腐病を引き起こすことは国内初知見である。

- キーワード:細菌病害、病原同定、分子系統解析、細菌学的性状解析

- 担当:植物防疫研究部門・基盤防除技術研究領域・越境性・高リスク病害虫対策グループ、北海道農業研究センター・寒地畑作研究領域・環境病害虫グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

北海道におけるタマネギとキャベツの生産量はそれぞれ約80万トン、約6万トンである。いずれも国内主要産地であるが、2019年に北海道空知地方で両作物に軟腐病が発生し、生産量の低下が起きた。タマネギ軟腐病は鱗茎肥大期以降に下位葉の葉鞘部が灰白色もしくは淡褐色に変化し、次第に感染葉は腐敗とともに柔らかくなり、倒伏する。鱗茎部も同様に腐敗し、表層部から柔らかくなるとともに、独特の悪臭を放つ。キャベツ軟腐病の主な症状は、結球の地際部や頭部の褐変、腐敗であり、腐敗すると独特の悪臭を放つ。軟腐症状は急速に株全体に広がり、短時日のうちに球が腐敗、消失する。結球前に発病すると欠株となるため、発生が警戒される病害である。いずれも前作の残渣(ざんさ)や土壌、感染した種子で長期間生存し伝染源となるとともに、軟腐病菌の多くは多犯性であるため、他の農作物への被害も考えられる。発生予測技術、検出・診断法、必要な防除技術への応用や開発に重要であるため、本細菌種の同定を行う。

成果の内容・特徴

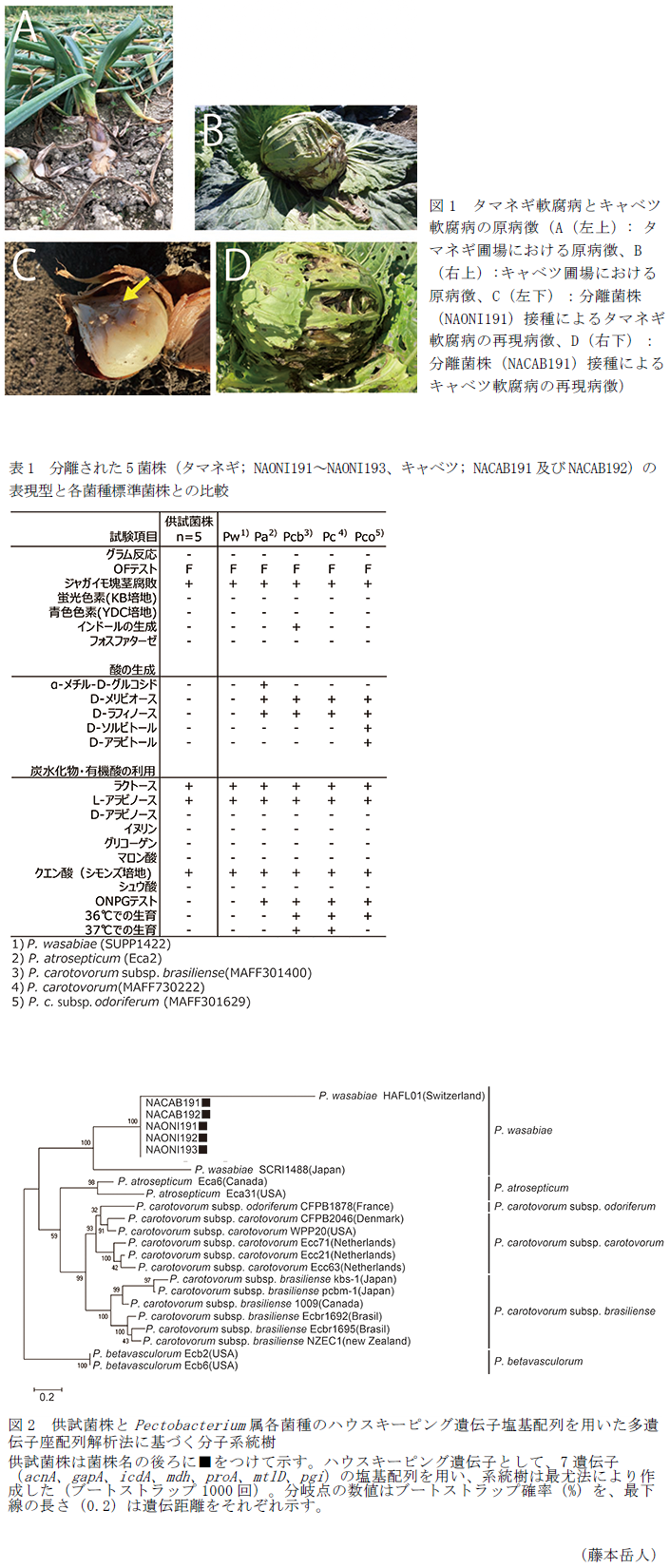

- 2019年に北海道空知地方で発生したタマネギ軟腐病とキャベツ軟腐病の発病株からそれぞれ3菌株と2菌株の分離に成功する(図1A、 B)。分離された菌株(タマネギ; NAONI191~NAONI193、キャベツ; NACAB191及びNACAB192)はそれぞれ健全なタマネギ株やキャベツ株に接種すると、腐敗を伴う病徴が再現され、接種菌が再分離される(図1C、 D)。

- 分離菌株の各種表現型はP. wasabiaeの性状とほぼ一致する(表1)。

- 分離された5菌株及び再分離菌株は、P. wasabiae特異的プライマー(PhF/PhR;De Boer et al. 2012)を用いてPCR法を行うと、いずれも特異的断片が増幅される。

- 供試菌株のハウスキーピング遺伝子(acnA、gapA、icdA、mdh、proA、mtlD、pgi)の塩基配列に基づく多遺伝子座配列解析(MLSA)法を行うと、これら5菌株は全てP. wasabiaeと同一のクレードを形成する(図2)。

- 以上の結果から、これら供試菌株は全てP. wasabiaeと同定される。P. wasabiaeによるタマネギ軟腐病及びキャベツ軟腐病の発生は、国内初確認である。

成果の活用面・留意点

- P. wasabiaeは特異的プライマー(PhF/PhR)を用いたPCR法により、検出可能である。

- P. wasabiaeによる軟腐病は国内ではワサビで報告がある。

- 海外におけるP. wasabiaeによるタマネギ軟腐病の発生は今のところ確認されていない。

- マレーシアにおいて、P. wasabiaeによるキャベツ軟腐病の発生報告がある(Golkhandan et al. 2013)。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、競争的資金(イノベ創出強化01022C)

- 研究期間:2019~2020年度

- 研究担当者:藤本岳人、中山尊登、大木建広、眞岡哲夫

- 発表論文等:

- Fujimoto T et al. (2021) Plant Dis. 105: 2236

- Fujimoto T et al. (2021) Plant Dis. 105: 2238