外来カミキリムシ種の迅速かつ確実な寄生検出法

要約

樹内に生息する幼虫が樹外に排出するフラスに含まれる化学物質を分析することにより、寄生する3種の外来カミキリムシ種を迅速に特定できる新たな検出法である。本成果により、寄生する種に合わせた有効な防除対策を早期に実施でき、寄生樹木の被害を最小に留めることが可能になる。

- キーワード : 外来カミキリムシ、特定外来生物、フラス、炭化水素成分、GC-MS

- 担当 : 植物防疫研究部門・基盤防除技術研究領域・海外飛来性害虫・先端防除技術グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

近年、外来カミキリムシによる果樹や街路樹への被害が全国で相次いでいる。例えばクビアカツヤカミキリは、果樹を数年で枯死させるなど農業に与える被害は大きい。クビアカツヤカミキリを含む外来カミキリムシによる被害拡大防止のためには、成虫を捕殺するだけでなく、幼虫がまだ小さい時期にその寄生を検知し、外来カミキリムシであった場合には確実に防除をおこなう必要がある。幼虫の種を特定するには、通常、樹内の幼虫を取り出して形態を観察し、さらに分類が容易な成虫になるまで飼育するといった手法が一般的であるが、労力が必要であり樹や幼虫を傷つけるリスクを伴う。

本研究では、樹木内のカミキリムシの種類を確認するため、幼虫の食害によって木から排出される「フラス」に着目し、そこに含まれる化学物質成分を分析することにより、寄生カミキリムシ種を、樹木を傷つけることなく検出する手法の開発をおこなう。

成果の内容・特徴

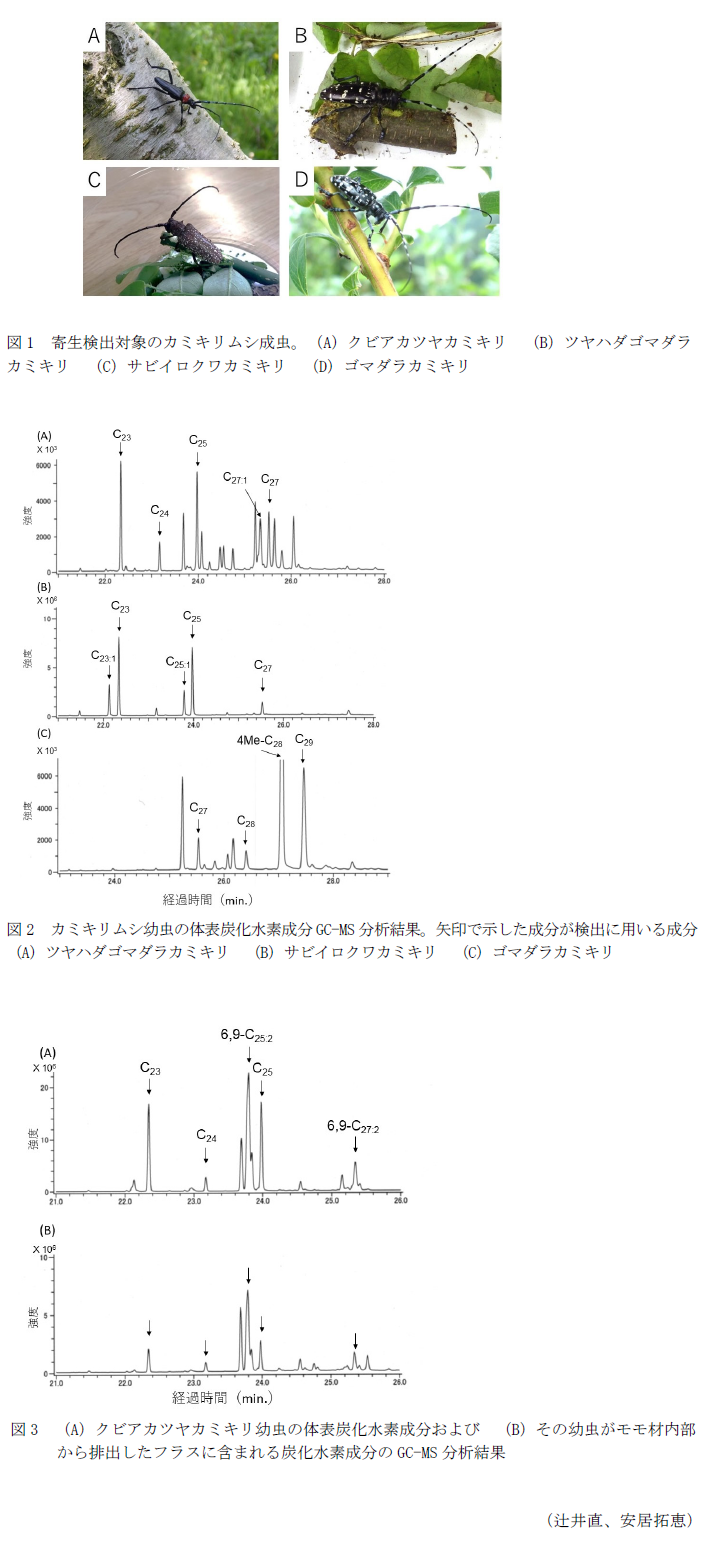

- フラスから寄生の検出が可能となったのは、農林業上、警戒すべき3種の外来カミキリムシであるクビアカツヤカミキリ・ツヤハダゴマダラカミキリ・サビイロクワカミキリおよび、ツヤハダゴマダラカミキリと形態が類似した近縁の在来種ゴマダラカミキリである(図1)。これらカミキリムシの幼虫は、体表に特異的な組成の炭化水素類を持っているため、それぞれの種を特定できる(図2)

- カミキリムシの各幼虫の体表と、それらが寄生木から排出したフラスには、種ごとで共通した炭化水素組成が確認される(図3)。

- 外来カミキリムシの寄生を検出するためには、樹外に排出されたフラスを採取し、有機溶媒であるヘキサンにて抽出後シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて炭化水素成分を得る。複雑な前処理は必要なく、抽出から分析機器に注入するまでは10分程度である。炭化水素成分をガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)にて分析することにより、フラス内に含まれる炭化水素の組成が明らかとなる。フラス内に含まれていた炭化水素組成を各外来カミキリムシ幼虫の体表炭化水素組成と比較することにより、寄生の有無を検出する。

- 種の特定のために必要なフラスの量は、0.1g程度(耳かき1杯程度)であり、GC-MSに注入するのはフラス0.001g等量である。フラスから炭化水素成分を抽出し、分析・種の同定までに要する時間は最短1時間以内である。孵化間もない幼虫が樹内に穿孔していく際のフラスからも検出が可能である。

成果の活用面・留意点

- 外来カミキリムシの寄生を早期に検出できれば、まだ虫が樹皮表面近くにいる小さな幼虫の段階で効果的な薬剤処理が実施できる。寄生の早期検出とそれに続く薬剤・伐採処理は、カミキリムシによる被害を最小限にするとともに、被害地の拡大抑制にもつながる。

- 寄生が疑われる樹木からのフラス排出が確認された場合は、まずは各地域の外来カミキリムシ発生状況と照らし合わせ、情報を共有するためにも防除所等に相談いただきたい。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 農林水産省(イノベーション創出強化研究推進事業)

- 研究期間 : 2022~2023年度

- 研究担当者 : 辻井直、安居拓恵

- 発表論文等 :

- Fujiwara-Tsujii N. and Yasui H. (2023) Scientific Reports. 13:11837

doi.org/10.1038/s41598-023-38835-x - 辻井、安居、特願(2023年10月31日)

- Fujiwara-Tsujii N. and Yasui H. (2023) Scientific Reports. 13:11837