導入天敵チュウゴクオナガコバチは侵入害虫クリタマバチの被害を40余年抑えている

要約

1982年に放飼された導入天敵チュウゴクオナガコバチは、侵入害虫クリタマバチを抑えた後、クリタマバチ密度が再び上昇しても連動するように速やかに増加し、これによるクリタマバチの速やかな減少が再三確認されており、被害を長期間持続的に抑制し続けている。

- キーワード : 伝統的生物的防除、侵入害虫、導入天敵、寄生蜂

- 担当 : 植物防疫研究部門・果樹茶病害虫防除研究領域・果樹茶生物的防除グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

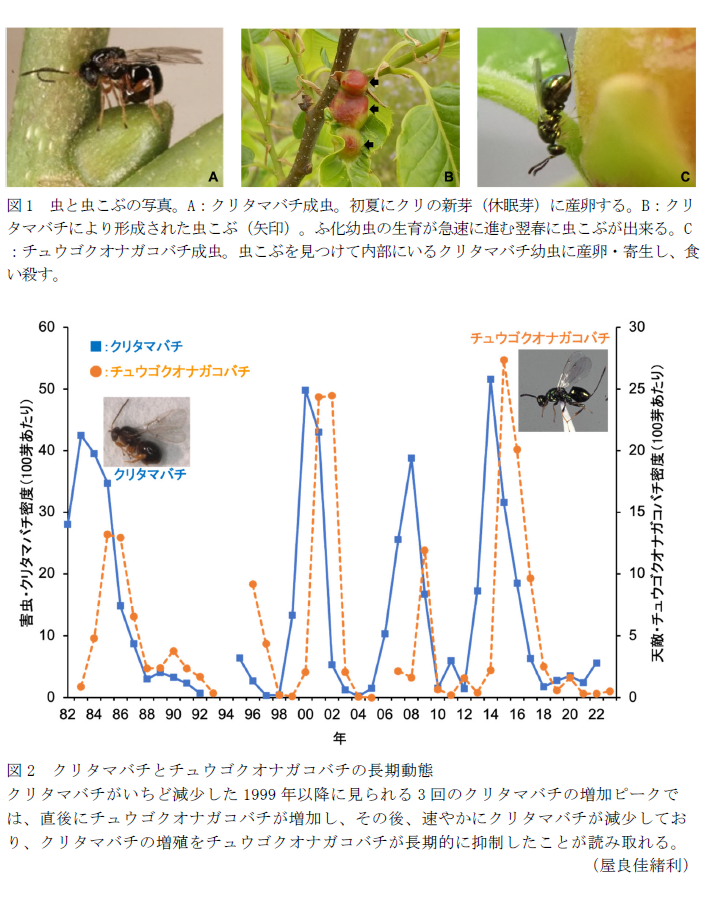

クリタマバチ(図1A)は1940年代に日本への侵入が確認されたクリの害虫で、クリの新芽に産卵することで「虫こぶ」(図1B)を形成させる。クリに虫こぶが多数作られると樹勢が弱り、クリの減収や枯死に繋がる。1960年代半ばにはクリの無い沖縄を除く日本全国に分布を広げ、大被害をもたらしていた。

クリタマバチは殺虫剤を用いた防除が困難で、また耐虫性を持つクリ品種を育成してもやがて加害されるようになったため、被害沈静化を目指し、農林水産省果樹試験場(当時)により天敵寄生蜂チュウゴクオナガコバチ(図1C)を中国から導入し、1982年春に同果樹試験場内(現在のつくば市)で本格的に放飼されている。放飼後10年間の調査結果から、クリタマバチ防除は成功したと判断とされているが、その後、放飼地点で現在まで継続的に実施されているクリタマバチの被害調査とチュウゴクオナガコバチの発生調査を解析することにより、防除効果の永続性を検証する。これらにより、過去の被害状況を知らない現在の公設試等関係者等への情報提供に資する。

成果の内容・特徴

- 害虫(クリタマバチ)密度と天敵(チュウゴクオナガコバチ)密度を指標として各々の年次変動を解析したところ、放飼後最初の10年はクリタマバチの密度に速やかな減少が認められる(図2)。

- その後の30年の間に3回もクリタマバチの密度の上昇が認められるが、これらのクリタマバチ増加に連動するようなチュウゴクオナガコバチの速やかな増加と、これによるクリタマバチの速やかな減少が3回とも認められる。

- つまり害虫・クリタマバチは高密度で維持、蔓延することはなく、天敵・チュウゴクオナガコバチにより現在(2023年)まで長期間持続的に制御されている。

- 害虫(クリタマバチ)密度は、100芽当たりの虫こぶ数から算出されているため、被害芽率と同等である。よって、一度同天敵が定着し防除が成功すると、クリタマバチの被害を懸念せずにクリ生産が出来ることが示されている。

- 海外から侵入した農業害虫を防除するために、害虫の原産地から有力な天敵を導入・放飼する本法、すなわち伝統的生物的防除における長期間の防除効果について、クリタマバチをモデルケースにして世界で初めて科学的に明示した。

成果の活用面・留意点

- 本成果の調査は、天敵初放飼地点であるシバグリ(自生クリ)で行われたものであり、栽培園(栽培クリ)ではない。なお、シバグリは、クリタマバチ耐性が付与された栽培クリ品種よりもクリタマバチ感受性が高い。

- クリタマバチ耐性の付与は、既に(1990年代前半)にはクリの育種目標から除外されているが、クリタマバチ感受性の高いシバグリで天敵の効果が認められたことから、今後もクリタマバチ耐性以外の優れた特徴を持つクリの品種育成、およびその栽培が可能であることが示唆される。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(農林水産系生態秩序の解明と最適制御に関する総合研究)、文部科学省(科研費)

- 研究期間 : 1979~2023年度

- 研究担当者 : 屋良佳緒利、守屋成一、志賀正和、足立礎、岸本英成、三代浩二、井原史雄、下田武志

- 発表論文等 :

-

Moriya S. et al. (2024) Appl. Entomol. Zool. 59:21-28

doi.org/10.1007/s13355-023-00847-4 - Moriya S. et al. (1989) Appl. Entomol. Zool. 24:231-233

-

Moriya S. et al. (2024) Appl. Entomol. Zool. 59:21-28