ヒメトビウンカ越冬幼虫の発育を考慮したモデルは薬剤散布適期の予測精度を向上させる

要約

ヒメトビウンカの越冬幼虫の生存や発育に関するパラメータを利用し、気象データから越冬虫の幼虫の発育量を推定できる。これにより、イネ縞葉枯病の感染源となる第一世代成虫の発生時期の予測精度を向上させ、適時適切な化学農薬の散布に貢献する。

- キーワード : イネ縞葉枯病、メッシュ農業気象データ、有効積算温量、気候変動、昆虫媒介性ウイルス

- 担当 : 植物防疫研究部門・作物病害虫防除研究領域・病害虫防除支援技術グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

ヒメトビウンカはイネ縞葉枯ウイルスやイネ黒すじ萎縮ウイルスを媒介する。この虫は幼虫で越冬し、翌春になるとイネ科雑草等で羽化・繁殖する。その後、越冬した個体の次世代にあたる第一世代の成虫が移植後の水田に侵入してウイルスを媒介する。第一世代成虫の水田への侵入時期を予測して薬剤を散布することでウイルス病の被害を防げるが、越冬期間中の幼虫の発育を考慮していない既存の予測モデルでは、九州などの暖地での予測精度が低下するという問題がある。

そこで、本研究では越冬幼虫の低温下での生存率や発育速度に関するパラメータを実験的に取得し、気象データから越冬幼虫の発育量を推定するモデルを作成することにより、暖地でのヒメトビウンカ第一世代成虫の発生地域や発生時期の推定精度を向上させる。

成果の内容・特徴

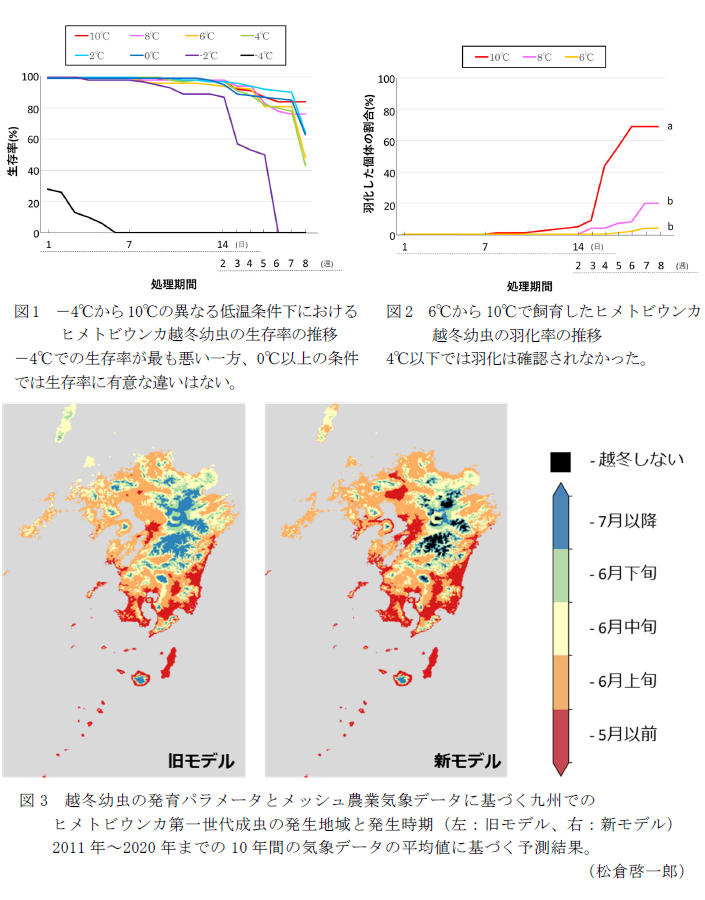

- 熊本県内で採集したヒメトビウンカの越冬幼虫は、0°C以下で低温による障害を生じる。低温下での生存率は気温の低下と時間の経過の両方に依存し、-4°Cでは1週間以内にすべての個体が死亡する(図1)。

- 越冬幼虫は6°C以上の気温で発育が進む(図2)。一般的な有効積算温度の計算法に則ると、越冬世代幼虫の発育零点は5.2°C、羽化までに必要な2月以降の有効積算温量は201.3日度と推定される。

- 推定したパラメータとメッシュ農業気象データの値から、九州における第一世代成虫は九州山地の高地を除く大部分で発生し、発生時期は南部から北部、かつ低地から高地に向かって主に5月下旬から6月下旬にかけて発生すると推定できる(図3右)。これは既存のモデルによる推定(図3左)よりも発生時期を3日ほど早く推定している。

成果の活用面・留意点

- 得られた成果は現在開発中の水稲病害虫の発生予測システムに組み込み、イネ縞葉枯病の防除適期の予測精度を向上させる。

- 温暖化シナリオに基づく将来の気象データを利用することで、今後のイネ縞葉枯病の発生リスクの評価や予防的病害虫管理技術の検討に利用できる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(農林水産研究の推進:省力的なIPMを実現する病害虫予報技術の開発)

- 研究期間 : 2017~2022年度

- 研究担当者 : 松倉啓一郎、眞田幸代、藤井智久、松村正哉、柴卓也

- 発表論文等 : Matsukura K. et al. (2023) Ecosphere. 14:e4544