飼料用とうもろこしにおけるツマジロクサヨトウ防除マニュアル

要約

ツマジロクサヨトウの日本への侵入と現在の発生状況、作物への加害性や越冬する可能性がある地域などの生態、モニタリングと同定法、飛来予測システムの利用法、および飼料用とうもろこしにおける殺虫剤を用いた防除方法を解説するマニュアルである。

- キーワード : ツマジロクサヨトウ、生態、モニタリング、同定、防除

- 担当 : 植物防疫研究部門・基盤防除技術研究領域・海外飛来性害虫・先端防除技術グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 普及成果情報

背景・ねらい

ツマジロクサヨトウSpodoptera frugiperdaは南北アメリカ大陸の熱帯・亜熱帯地域が原産で、アフリカ大陸に侵入後、インド、中国などを経て分布を拡大し、2019年7月に国内で初めて確認された害虫である。成虫は長距離を移動することができ、主に海外から飛来する。幼虫は広食性で様々な作物を加害するが、特にとうもろこしを好む。この害虫の発生を受けて、飛来源に近く飛来量が多い九州地区で作物の被害が懸念されたことから、ツマジロクサヨトウの発生生態を明らかにし、被害を受けやすい飼料用とうもろこしでのツマジロクサヨトウの防除方法を開発する。また、研究成果を現場で活用してもらうため、普及指導員等向けマニュアルを作成し、公開する。

成果の内容・特徴

- ツマジロクサヨトウの日本への初期の飛来については、2019年5月下旬~6月下旬にかけて中国南部の福建省、広東省などから九州の本土地域や種子島へ、6月下旬に台湾から沖縄本島に飛来したと推定される。

- 日本での発生調査によると、ツマジロクサヨトウは主に5月頃から梅雨時期に西日本を中心に海外から飛来する。低気圧が日本海にあるなど気象条件により、青森県や北海道など北日本まで飛来することもある。全国的に初夏から秋に発生するが、南西諸島では冬季も発生する。

- 本種はとうもろこしをはじめ、イネ科作物、野菜、マメ類など多くの作物を加害する。幼虫は柔らかい葉を好み、植物の成長点を加害することが多い。

- 成虫の低温耐性にもとづく越冬リスク評価モデルによると、本種は現在、南西諸島や小笠原諸島では越冬できるが、それ以外の地域での越冬の可能性は低い。

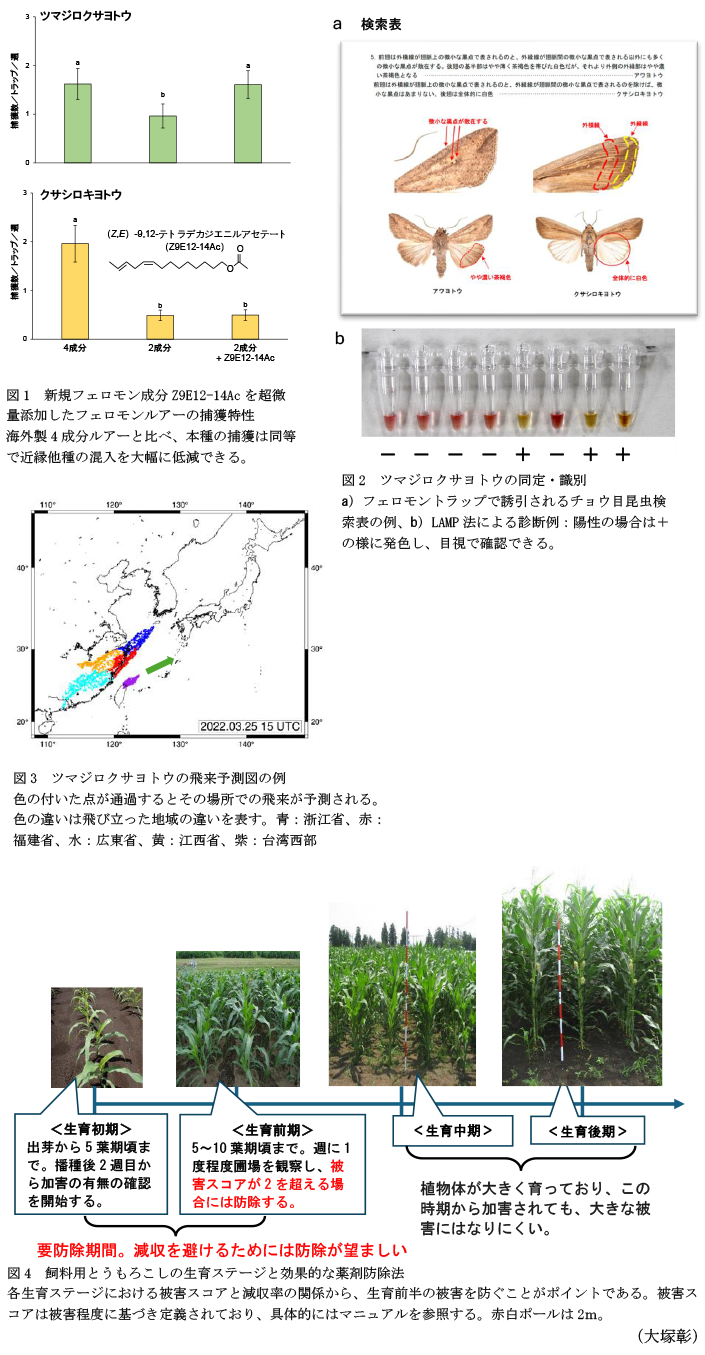

- ツマジロクサヨトウのモニタリングには新規フェロモン成分Z9E12-14Acを添加したフェロモントラップが利用できる(図1)。この成分の配合により、本種の捕獲は同等で近縁他種の混入を大幅に低減できる。

- 絵解き検索表を用いて、ツマジロクサヨトウ用フェロモントラップで誘引されるチョウ目昆虫24種の成虫を識別できる(図2a)。DNA配列に基づいて同定するLAMP法は、形態で識別が困難である若齢幼虫、目視での判別が困難なトラップ捕獲虫などの同定ができる(図2b)。

- ツマジロクサヨトウの飛来予測システムは、4月~7月の飛来シーズンに飛来が予測されると、登録したメールアドレスに通知し、予測図から飛来地域や飛来時期を知ることができる(図3、https://www.jppn.ne.jp/jpp/hiraiyosoku/index.html)。

- ツマジロクサヨトウの被害は主に西南暖地の夏季に播種する作型で発生するが、生育前半を中心に被害スコアに基づいた防除をすることにより減収を防げる(図4)。登録農薬(殺虫剤)はいずれも殺虫効果が認められている(2025年1月現在)。

普及のための参考情報

- 普及対象 : 飼料用とうもろこし生産者、普及指導機関、公設試験研究機関。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等 : 全国の飼料用とうもろこし96,300ha。

- その他 : マニュアルは農研機構のウェブサイト上で公開している。殺虫剤は新規に登録されたり、登録から削除されたりするので、使用する時点で、「飼料用とうもろこし」あるいは「飼料用とうもろこし(青刈り)」でツマジロクサヨトウに登録のある殺虫剤を必ず確認してから使用する。また「飼料用とうもろこし(子実)」で登録されている殺虫剤は、青刈り用の飼料用とうもろこしでは使用できないので注意する。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 農林水産省(イノベーション創出強化研究推進事業)

- 研究期間 : 2020~2022年度

- 研究担当者 : 大塚彰、園田亮一、真田幸代、秋月岳、日高直哉、矢代敏久、藤井智久、水谷信夫、田中彩友美、加藤直樹、林征幸、安居拓恵、田端純、中野亮、釘宮聡一、村田未果、飯田博之、吉松慎一、中谷至伸、松倉啓一郎、田中良明、戸田世嗣(熊本県農研セ)、春山靖成(熊本県農研セ)、江口武志(熊本県農研セ)、岡島大貴(熊本県農研セ)、樋口聡志(熊本県農研セ)、中村桂介(熊本県農研セ)、吉永英樹(熊本県農研セ)、後藤弘(宮崎県農試)、竹原剛史(宮崎県農試)、下大園佳由(宮崎県農試)、椎葉駿輔(宮崎県農試)、黒木修一(宮崎県農試)、松浦明(宮崎県農試)、黒木邦彦(宮崎県畜試)、井上優子(宮崎県畜試)、廣津美和(宮崎県畜試)、池之上祐紀(鹿児島県農総セ)、楠畑勇祐(鹿児島県農総セ)、松田浩(鹿児島県農総セ)、柿元一樹(鹿児島県農総セ)、福田健(鹿児島県農総セ)、西八束(鹿児島県農総セ)、西岡一也(鹿児島県農総セ)、山口卓宏(鹿児島県農総セ)、金城邦夫(沖縄県病害虫防技セ)、金城吉治(沖縄県病害虫防技セ)、宮城早苗(沖縄県病害虫防技セ)、比嘉真太(沖縄県病害虫防技セ)、津波優子(沖縄県病害虫防技セ)、楠本みさき(沖縄県病害虫防技セ)、上里卓巳(沖縄県病害虫防技セ)、島谷真幸(沖縄県病害虫防技セ)、田場秀卓(沖縄県病害虫防技セ)、親泊貴志(沖縄県病害虫防技セ)、大野和朗(宮崎大)、安達鉄矢(宮崎大)、石垣元気(宮崎大)、坂巻祥孝(鹿児島大)、津田勝男(鹿児島大)、綿引大祐(新潟大)、石川幸男(摂南大)、陀安一郎(地球研)、申基澈(地球研)、曽根信三郎(日植防)

- 発表論文等 :

- 農研機構(2025)「飼料用とうもろこしにおけるツマジロクサヨトウ防除マニュアル」(2025年1月28日公開)

- Hidaka N. et al. (2024) Journal of Applied Entomology 148:632-642

- Otuka A. (2023) Insects 14:804

- Tanaka S. et al. (2024) Journal of Economic Entomology 117:899-906