調整池の上流側においても弾力的な水利用を可能とする運用手法

要約

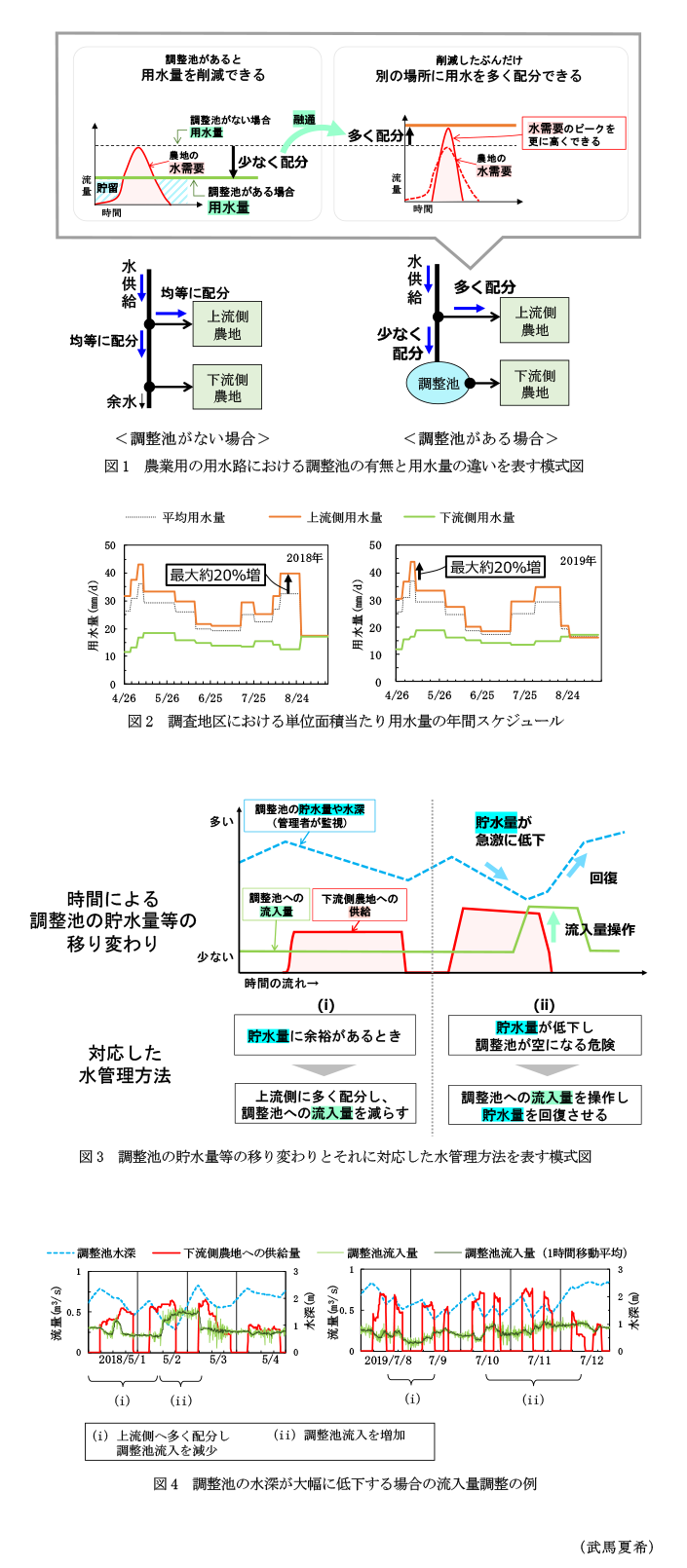

農業用の調整池の運用により、その下流側に加え上流側においても弾力的な水利用を可能とする手法である。調整池によって下流側の必要水量を調整し、減らすことができれば、その分を上流側へ配分することが可能となる。調整池への流入量を適切に操作すれば配分量を更に高められる。

- キーワード:調整池、バッファポンド、水田灌漑、開水路、パイプライン

- 担当:農村工学研究部門・水利工学研究領域・水利制御グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

農業用の用水路に調整池を造成する目的は、一般的に調整池から見て下流側の農地の水需要に応じたタイミングで給水することである。一定量の水を水源から調整池へ送る場合に、水需要の少ない時間帯は水を使わずに貯水して、水需要の多い時間帯に貯水を使用することで、下流側の農地の水需要に弾力的に対応できる。一方、調整池の運用によって、下流側で必要な用水量を削減できることが報告されている。このことを利用して、調整池への流入量を削減し、その分を調整池の上流側へ配分することで、上流側の利用者の水需要に応じたタイミングで水を供給できるようになると期待される。しかし、上流側への配分を考慮した調整池の設計手法や運用手法は確立されていない。そこで本研究では、調整池の上下流の農地に対して農業用水の配分を運用している地区の現地調査により、上流側の農地の水利用に与える効果を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 調査対象は、水田灌漑地区の開水路とパイプラインの接続地点に位置する調整池(バッファーポンド)である。対象とした調整池においては、調整池への流入量を削減しその分を上流側へ配分する運用を実施している(図1上図)。ここで、図1下図の水供給の総量は、<調整池がない場合>と<ある場合>で変わっていない。

- 管理者は、下式に基づき、上流側に配分している。

ここで「平均用水量」とは、本地区に供給できる全流量を全農地面積で除したものであり、用水配分を調整しなかった場合の用水量に相当する。管理者は、まず下流側の単位面積当たりの用水量である「下流側用水量」を「平均用水量」より小さくなるように決定し、その後「上流側用水量」を決定している。

- 管理者が定めた2018年、2019年の年間スケジュールでは、「上流側用水量」は「平均用水量」より最大で約20%増加している(図2)。聞き取りによると、用水量が増加すれば上流側の利用者がより自由なタイミングで水を使えるようになり、本地区では調整池を導入する前は用水不足が発生していたが、本運用手法の導入後は上流側・下流側どちらでも用水不足が軽減している。

- 次のとおり、調整池の貯水量等に基づいて貯水池への流入量を調整することにより、図2のスケジュールで定めた量よりも更に多くの用水を下流から上流へ配分できる(図3)。

- 調整池の貯水量が多くかつ地区全体の需要が大きい場合:上流側の農地に供給する用水量を増やし、調整池への流入量を減らす。その間、下流側の農地には、調整池の貯水を供給する。

- 調整池の貯水量が急激に減少した場合:上流側の農地に供給する用水量を減らし、調整池の流入量を増やす。

- 上記の流入量の調整を行う場合、調整池の水深が大きく低下し、満水に戻るまで数日かかることがある(図4青線)。現地観測結果では、代搔期とその終了直後(5月)や中干明け(7、8月)に流量調整が頻繁に行われ、特に多く用水を上流へ配分している(図4)。

成果の活用面・留意点

- 本運用手法を適用し、上流側の農地でも弾力的な水利用を可能とするには、調整池の運用により下流側で必要な用水量が削減できることが必要である。つまり、図1上図のように、農地の水需要が時間によって大きく変わるような現場が望ましい。

- 本運用手法を適用するためには、上流側へより多く用水を配分するための施設および水利権上の条件を満たす必要がある。

- (下流側の農地面積÷上流側の農地面積)の値が小さいほど、下流から上流へ配分できる面積当たりの用水量は小さくなる。したがってこの値が非常に小さい現場には本運用手法は適さない。調査対象地区における値は約0.4である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2017~2021年度

- 研究担当者:武馬夏希、中矢哲郎、浪平篤

- 発表論文等:武馬ら(2022)農業農村工学会論文集、90:II_9-II_18