深水管理による省力的な有機水稲栽培を実現する農地整備・栽培管理マニュアル

要約

省力的な有機水稲栽培を実現するための農地基盤整備と栽培体系を整理したマニュアルである。省力的な水管理技術による雑草抑制や効率的な機械除草を可能とする農地基盤の整備要件、深水管理による省力的な栽培体系を確立したことで有機水稲栽培の普及拡大が期待できる。

- キーワード : 有機水稲栽培、深水管理、ICT水管理システム、農地基盤整備、省力化

- 担当 : 農村工学研究部門・農地基盤情報研究領域・農地整備グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 普及成果情報

背景・ねらい

みどりの食料システム戦略(農林水産省、2021年)では、2050年までに耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大することが掲げられているが、有機水稲栽培での水田内の除草は慣行栽培の6.4倍(平均10時間/10a)、畦畔除草・水管理は慣行の1.7倍(平均7時間/10a)を要することが問題となっている。深水管理は雑草抑制に有効な管理方法とされるが、水管理労力や用水量の増加の懸念があり、十分な整備水準の水田でないとその効果が発揮されない可能性がある。また、栽培の面では深水管理に伴う水温の低下により、分げつ抑制や有機肥料からの窒素放出遅延の懸念もある。そこで、水管理労力の省力化技術や深水を実現するための農地基盤の整備要件に加えて、深水を考慮した肥培管理や育苗、田植えなどの栽培体系を確立してマニュアルとして提示する。

成果の内容・特徴

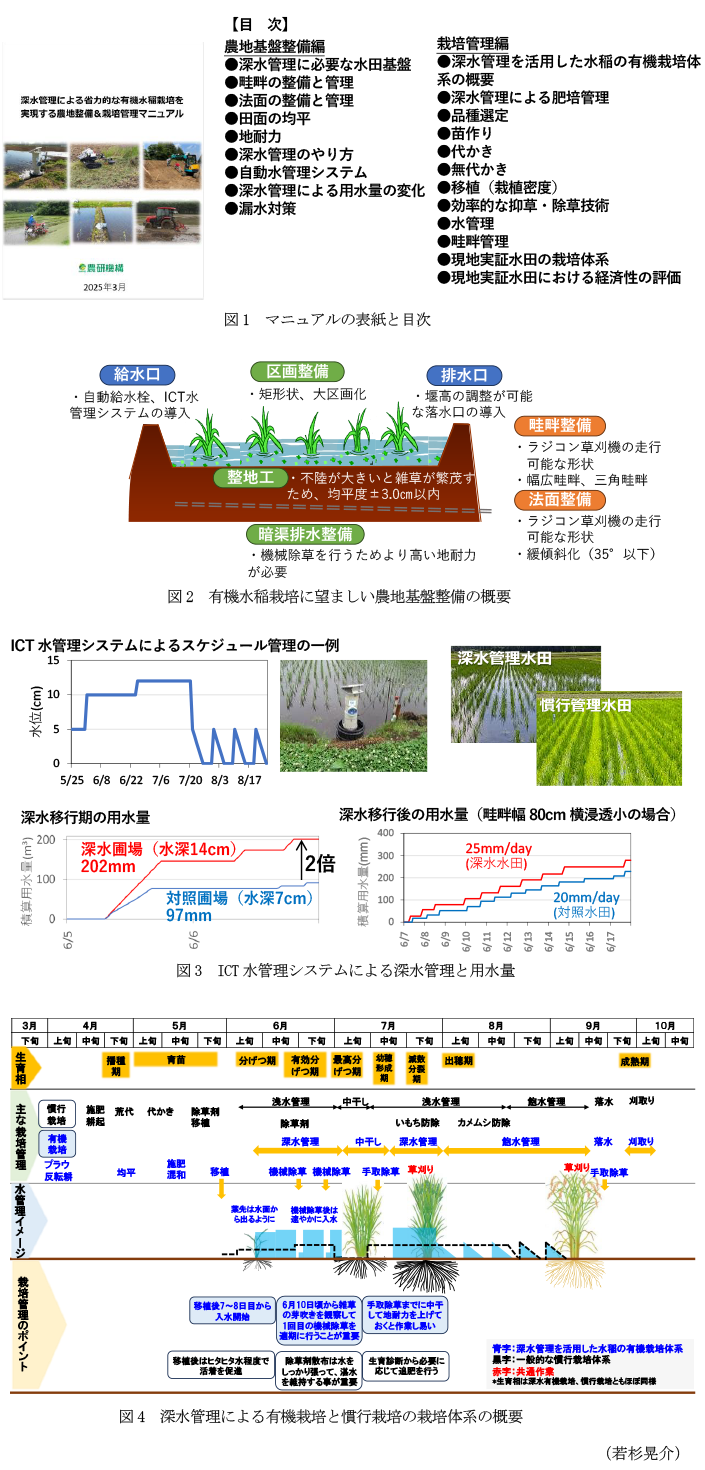

- 深水管理による省力的な有機水稲栽培を実現するマニュアルとして、必要な整備技術や整備水準、深水管理のやり方や用水量の変化を整理した農地基盤整備編と、深水管理を組み込んだ一連の栽培体系や現地実証試験による事例を整理した栽培管理編から構成されている(図1)。

- 農地基盤整備編では、給水口、排水口の整備に加えて、深水に耐えることができる高さ30cm程度かつ十分な強度を有する畦畔整備、±3cm程度の均平度を有する整地工が求められることを記載する(図2)。また、除草剤が使用できない有機水稲栽培では機械除草を行う必要があるため、圃場内においては効率的な機械走行が可能な区画整備や暗渠排水整備、圃場周辺においては畦畔や法面整備の必要性について解説されている。

- ICTを活用した自動水管理システムのスケジュール管理機能を活用することで、水管理労力は約8割削減され、かつ確実に必要な水深を管理して抑草効果を発揮することができる(図3)。また、深水管理に移行する際、一般的な水位の圃場に比べて2倍の用水量を要するが、幅広畦畔や畦際の転圧によって、移行後の用水量増加を抑える対策手法についても解説している。

- 栽培管理編では、春先の元肥による肥培管理から、深水管理に適した品種選定、苗作り、代かき、移植、水管理、畦畔管理について写真や実証データを用いて分かりやすく解説している(図4)。また、深水管理では対応できないコナギなどの雑草については、早期湛水によるイトミミズ類の排泄物による膨軟層(トロトロ層)を利用した発芽抑制や省力的な機械除草体系の構築などによって除草に係る労力を削減する手法を解説している。加えて、これらの栽培体系に関して秋田県大潟村、広島県神石高原町の現地圃場で実証試験を行い、その効果の検証や経済性の評価について紹介している。

普及のための参考情報

- 普及対象 : 農業農村整備事業に係る国や県、市町の行政職員、農家。

- 普及予定地域 : 有機水稲栽培を予定している地域や有機水稲栽培を実践している地域。

- その他 : 農地整備編における整備要件は効率的な深水管理を行うための整備であり、同一水準の水田でなくても深水管理は可能である。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 農林水産省(農林水産研究の推進:有機農業推進のための深水管理による省力的な雑草抑制技術の開発)

- 研究期間 : 2022~2024年度

- 研究担当者 : 若杉晃介、鈴木翔、松本宜大、松波寿典、高橋宙之、宮本輝仁、吉村亜希子、笹原和哉、戸上和樹、狗巻孝宏、岡田俊輔、金田哲、浅見秀則、楠本良延、北村登史雄、伏見昭秀、小林英和、石岡厳、堀江達哉、海津裕(東京大)、堤俊雄(三陽機器株式会社)、城戸寿宏(株式会社オプティム)、有手友嗣(石川県農総セ)、山本聡史(秋田県立大)、保田謙太郎(秋田県立大)、中村聡(宮城大)、平谷朋倫(秋田県農試)柴田智(秋田県農試)、小野寺恒雄(株式会社パディ研究所)、松本樹人(島根県農技セ)

- 発表論文等 :

- 若杉ら「圃場水管理装置及び圃場水管理システム」特開2024-54686(2024年4月17日)

- 若杉「畦畔及び畦畔の形成方法」特開2024-64421(2024年5月14日)

- 農研機構(2025)「深水管理による省力的な有機水稲栽培を実現する農地整備&栽培管理マニュアル」 (2025年3月31日)