水田への灌漑時における水位上昇速度の変化を利用した田面不陸高さの推定法

要約

無湛水状態または地表が見える程度の湛水状態における水田への灌漑時に、水面が田面不陸を覆う前後で水位上昇速度が変化することを利用して田面不陸高さを推定する手法である。この推定法を圃場水管理システムに組み込むことで、田面不陸高さを考慮した精密な水管理が可能となる。

- キーワード : 田面不陸、精密な水管理、圃場水管理システム、水位センサー

- 担当 : 農村工学研究部門・農地基盤情報研究領域・農地整備グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 普及成果情報

背景・ねらい

水稲作の水管理は田面不陸のうち、とくに田面標高の平均値よりも高い位置となる田面不陸の凸部(以下、「田面不陸高さ」という)を考慮する必要があり、抑草のための深水管理や除草剤散布時の水管理、飽水管理など水管理に精密さが求められる際は特に重要である。また、圃場水管理システムを用いた自動水管理では上限となる水位を設定する必要があるため、圃場ごとに田面不陸高さを考慮した水位設定を行わなくてはならない。しかし、これまで田面不陸高さを簡便に求める方法がなく、さらに田面不陸高さは圃場毎ならびに毎年変化することから、全ての圃場で把握することは困難である。そこで、簡便かつ農作業を極力妨害しないような田面不陸高さの推定法(以下、「本手法」という)を開発する。この手法は将来的に圃場水管理システムへの導入を想定しており、最終的には対象となる圃場の田面不陸高さを自動で推定し、その推定値を元に水管理を自動制御するための上限水位の設定を行うことを目指している。このようなシステムを構築できれば、自動で精密な水管理を行うことができ、水稲の収量や品質の安定化につながる技術となる。

成果の内容・特徴

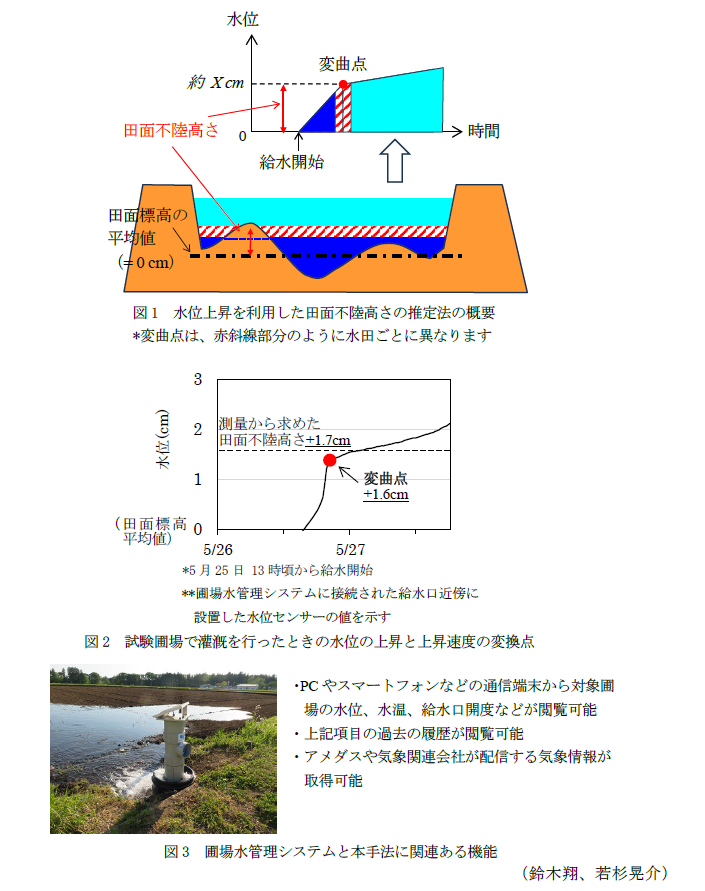

- 本手法は、水田灌漑時における水位変動を連続的に計測した水位データを用い、水位上昇速度の変化に着目して田面不陸高さを推定するものである。具体的には、水田への灌漑により水面が上昇する際、初期の水位上昇は田面不陸で生じた窪み部分を水で埋めながら上昇するのに対して、田面不陸で生じた窪み部分が水で満たされた後は水田全体で水位が上昇するため、相対的に上昇速度が小さくなる。これを利用して、水位の上昇速度が変化する水位を田面不陸高さとする(図1)。

- 試験圃場において無湛水状態から灌漑を行い、水位変動を測定した結果を示す(図2)。灌漑が進み、水位がおおよそ+1.6cmまで上昇すると上昇速度が変化し、変化前の水位上昇速度よりも緩やかな上昇となる。同圃場で水準測量により田面標高を測定すると、田面不陸高さは+1.7cmとなる。水位上昇による田面不陸高さの推定値は水準測量とほぼ同様の値を取得できる。

- 本手法の適用条件は、灌漑中に①降雨がないこと、②灌漑流量が大きく変化しないこと、である。②は灌漑中の給水口開度の変更や給水口までの配水量の変化が発生しないことが条件である。

- 本手法には水田内の水位上昇を連続的に取得できる水位センサーが必須である。また、解析を行うにあたり、給水口の開度や降雨の有無を記録する必要がある。これらのデータは圃場水管理システムを用いることで、全て記録、閲覧が可能である(図3)。

普及のための参考情報

- 普及対象 : 水稲生産者、土地改良区、普及指導期間。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等 : 抑草のための深水管理や除草剤散布時の水管理、飽水管理など精密な水管理を実施している水稲作地域。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 農林水産省(農林水産研究の推進:有機農業推進のための深水管理による省力的な雑草抑制技術の開発)

- 研究期間 : 2022~2024年度

- 研究担当者 : 鈴木翔、若杉晃介

- 発表論文等 : 若杉、鈴木、特願(2023年9月11日)