流域治水でのため池の活用に向けたため池洪水調節機能強化マニュアル(案)

要約

流域治水やため池地点での洪水調節機能の活用に向けた技術マニュアルである。ため池の洪水調節機能が洪水調節効果を発揮するメカニズム、ならびに効果に対する評価指標を体系的に説明した上で、洪水調節機能の強化対策やため池特有の条件を踏まえた計算モデルを解説する。

- キーワード : ため池、流域治水、洪水調節機能、洪水流出モデル

- 担当 : 農村工学研究部門・農地基盤情報研究領域・地域防災グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 普及成果情報

背景・ねらい

河川流域全体のあらゆる関係者が協働し流域全体で水害を軽減させる取り組みである流域治水においては、田んぼダムの取り組みや農業用ダムの活用とともに、ため池の洪水調節機能についてもその活用が期待されている。ため池の洪水調節機能の活用に関しては、「ため池洪水調節機能強化対策の手引き」(農林水産省)(以下、「手引き」)が作成されている。しかし、「手引き」は農地の浸水被害防止等に関するため池地点での洪水調節効果を対象に取りまとめたものであり、流域治水に関するため池下流河川に対する洪水調節効果は対象としていない。

そこで本マニュアルでは、ため池の洪水調節機能の活用に向けて、流域治水に向けた、ため池下流河川に対する洪水調節効果の評価指標を新たに提案する。また、事例地区で求めた洪水調節機能強化対策に対する、ため池下流河川とため池地点の洪水調節効果の評価結果を踏まえ、ため池の条件と強化対策の効果を解説する。加えて、自流域を持つため池の洪水調節効果を評価するための、ため池特有の条件を踏まえた計算モデルを解説する。

成果の内容・特徴

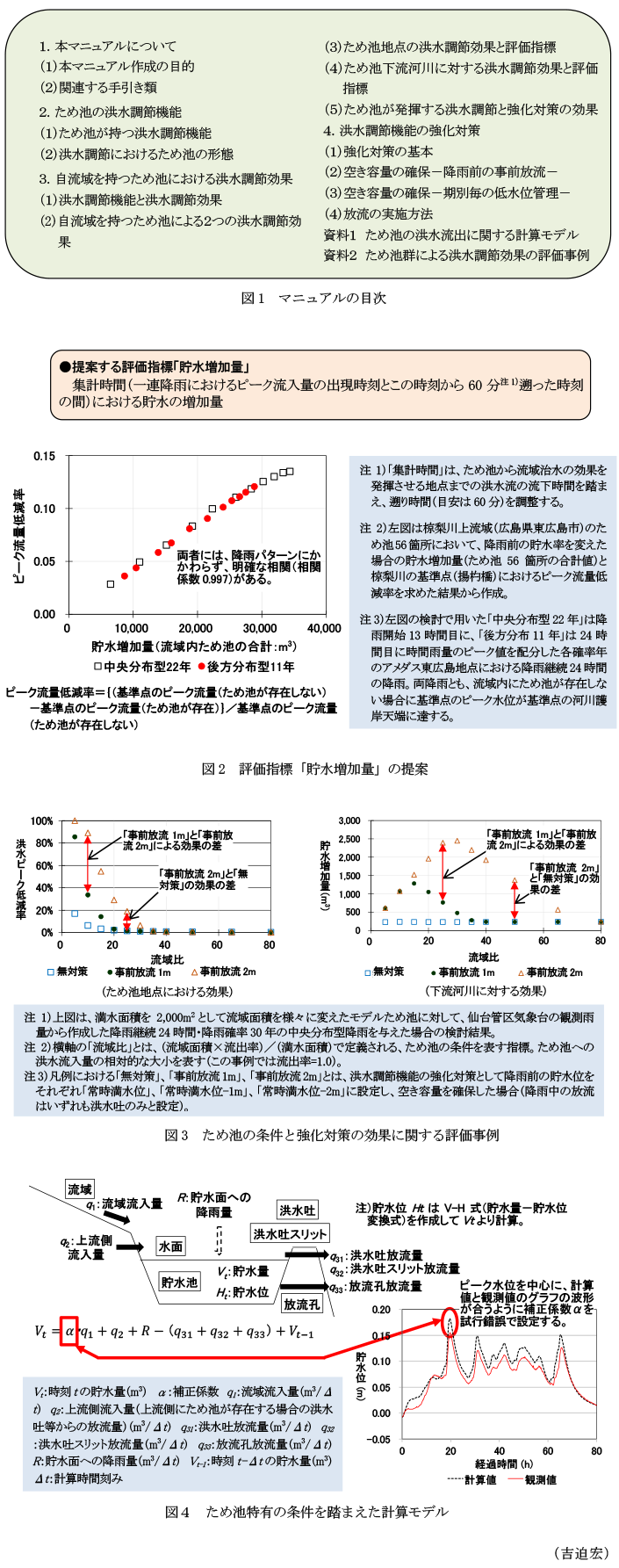

- 本マニュアルは、ため池の洪水調節機能がため池下流河川とため池地点のそれぞれにおいて洪水調節効果を発揮するメカニズム、ならびにこれらの効果に対する評価指標を体系的に説明した上で、洪水調節機能の強化対策やため池特有の条件を踏まえた計算モデルを解説する(図1)。

- ため池下流河川に対する洪水調節効果の新たな評価指標として、広島県椋梨川流域での検証を踏まえ、評価指標「貯水増加量」を提案する(図2)。この評価指標は、河川流域を対象とした広域の計算モデルを作成することなく、ため池単位で作成した計算モデルにより値を計算でき、簡便に洪水調節効果を評価できる利点がある。

- 事例地区で作成したモデルため池において、ため池下流河川に対する洪水調節効果については提案する評価指標「貯水増加量」で強化対策の効果を求め、ため池地点での洪水調節効果については「手引き」に示されている評価指標「洪水ピーク低減率」で強化対策(無対策時を含む)の効果を求めた上で、強化対策によって期待できる効果を解説する。「降雨前にため池の空き容量を設定する」という強化対策の事例では、ため池の条件(流域比)により、ため池下流河川に対する効果とため池地点に対する効果がそれぞれ異なる(図3)。

- 自流域を持つため池における洪水調節効果の評価のために、ため池特有の洪水(短期)流出特性を踏まえた計算モデルを解説する(図4)。計算モデルでは、地形情報や土地利用だけでは特定が困難な流域面積と流出率に関し、これを一体で補正する係数を設定する。この補正係数は、ピーク値を中心に貯水位の観測値と計算値が整合するよう試行錯誤で設定する。この計算モデルにより、洪水調節効果の評価にあたって必要な、ため池への洪水流入量および洪水吐や放流施設からの放流量、ならびに評価指標「貯水増加量」「洪水ピーク低減率」を、観測データを踏まえて精度良く時系列で計算できる。

普及のための参考情報

- 普及対象 : 流域治水等に関わる自治体、土木コンサルタント会社等。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等 : 洪水調節機能を活用するため池。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(農林水産研究推進事業:ため池の適正な維持管理に向けた機能診断及び補修・補強評価技術の開発)、文部科学省(科研費)

- 研究期間 : 2018~2024年度

- 研究担当者 : 吉迫宏、小嶋創、正田大輔

- 発表論文等 :

- 吉迫ら(2019)農業農村工学会誌、87:365-368

- 吉迫ら(2021)農業農村工学会誌、89:561-564

- 吉迫ら(2024)土木学会論文集、80:23-16145