可給態窒素は水田土壌の全炭素含量と分光反射率を用いると簡易に推定できる

要約

ドローン空撮による土壌の分光反射率から推定した暗色を呈する安定な腐植含量を土壌の全炭素含量から差し引き、間接的に算出した易分解性有機物含量を用いると、土壌の培養や抽出操作をしなくても可給態窒素を推定できる。

- キーワード:水田、可給態窒素、全炭素含量、分光反射率、ドローン空撮

- 担当:東北農業研究センター・水田輪作研究領域・水田輪作研究グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

土壌の可給態窒素の測定には、土壌を4~10週間程度培養した後に無機化した窒素を分析する必要があり、現場への対応が遅れる問題がある。この解決のために、土壌の乾燥や加熱等の前処理後に抽出される溶存有機態炭素を利用した可給態窒素の簡易・迅速推定法が開発されている。これらの方法により抽出される溶存有機態炭素は、可給態窒素の主要な供給源である易分解性有機物である。

本研究では、培養や抽出操作なしで簡易に可給態窒素を推定するため、従来法で注目される易分解性有機物でなく、可給態窒素に対する関与が低い暗色の安定な腐植に着目し、ドローン空撮により計測された分光反射率を用い推測した安定な腐植含量と土壌の全炭素含量の関係から可給態窒素の測定の可能性を明らかにする。

成果の内容・特徴

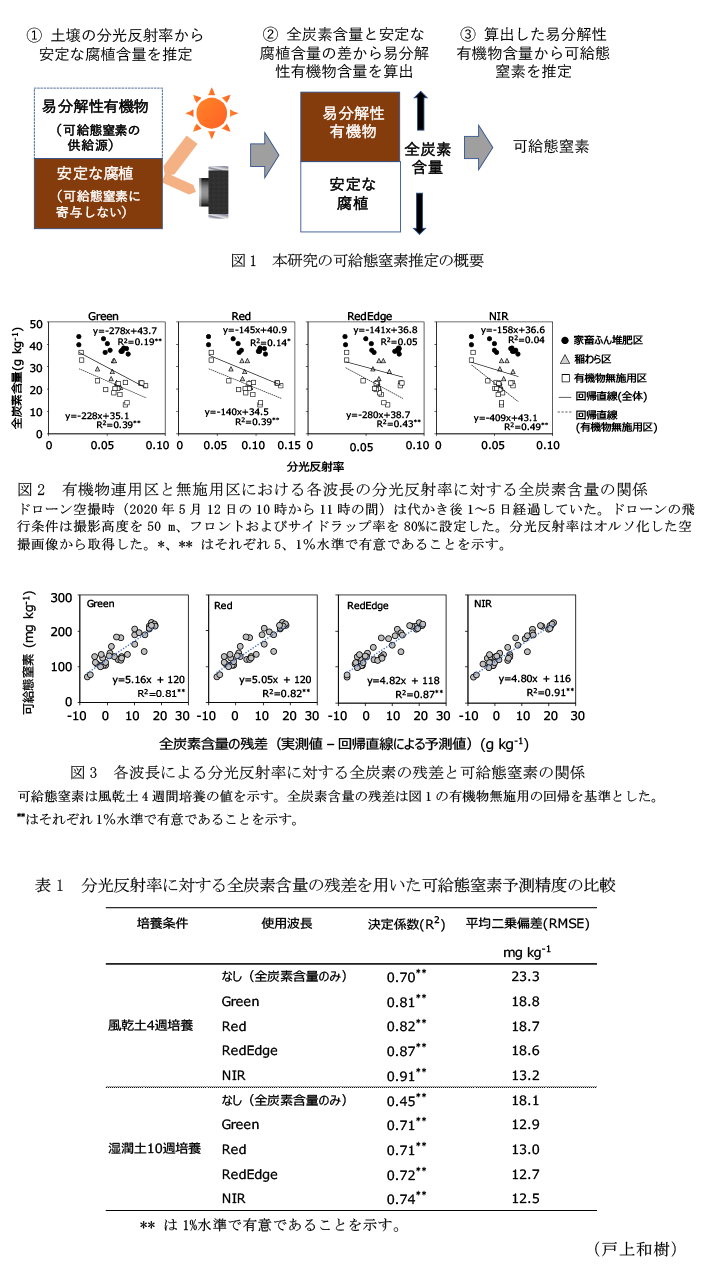

- 本推定法は、事前に測定した全炭素含量から、土壌の分光反射率より推定した安定な腐植含量を差し引いて易分解性有機物含量を算出し、可給態窒素を推定する(図1)。

- 易分解性有機物が少ない有機物無施用区の水田では、事前に採取した土壌の全炭素含量の分析値は、ドローン空撮により計測される分光反射率に対する負の傾きをもつ直線で回帰できる(図2)。易分解性有機物が多い家畜ふん堆肥区と稲わら区の有機物連用水田では、全炭素含量は有機物無施用区の回帰直線より高い。このことから、土壌の分光反射率は安定な腐植含量に関係すると考えられる。

- 有機物無施用区の回帰直線との全炭素含量の残差は、可給態窒素と高い相関が認められ(図3)、可給態窒素の供給源である易分解性有機物含量と関係する。

- 分光反射率に対する全炭素含量の残差を用いる簡易推定法により、高い精度で風乾土4週間培養、湿潤土10週培養による可給態窒素を予測できる(表1)。予測精度は全炭素含量のみを用いる場合より高い。

成果の活用面・留意点

- 調査水田の有機物連用年数は家畜ふん堆肥が16~47年、稲わら(稲わら堆肥を含む)が4~38年、有機物無施用の年数は15~47年である。また、稲わらを還元する水田を除き、収穫後の稲わらは持ち出されている。

- ドローン空撮により計測される分光反射率は、土壌の水分含量、植生の有無および土壌の塊による影等に影響される。そのため、空撮は水田の代かき後が望ましい。

- 空撮に使用したのは、マルチスペクトルカメラ(Sequoia)が付属するドローン(Bluegrass Fields、Parrot社製)である。Sequoiaにより計測される分光反射率の波長は、Green(550±40 nm)、Red(660±40nm)、Rededge(735±35nm)、NIR(790±40nm)である。

- 本成果のように全サンプルにおける全炭素含量と分光反射率との間の多重共線性が認められない場合は、全炭素含量と分光反射率を説明変数とした重回帰式による予測も可能である。

- 本成果は沖積土で母材が一定である圃場の結果に基づくため、土壌タイプや腐植の性質が異なる土壌での適応可能性の検討が今後必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2019~2020年度

- 研究担当者:戸上和樹、髙本慧、髙橋智紀

- 発表論文等:

- 戸上ら(2022)土肥誌、93:69-76

- 戸上ら、特願(2021年3月2日)