カドミウム低吸収性の水稲新品種「ふくひびき環1号」、「えみのあき環1号」

要約

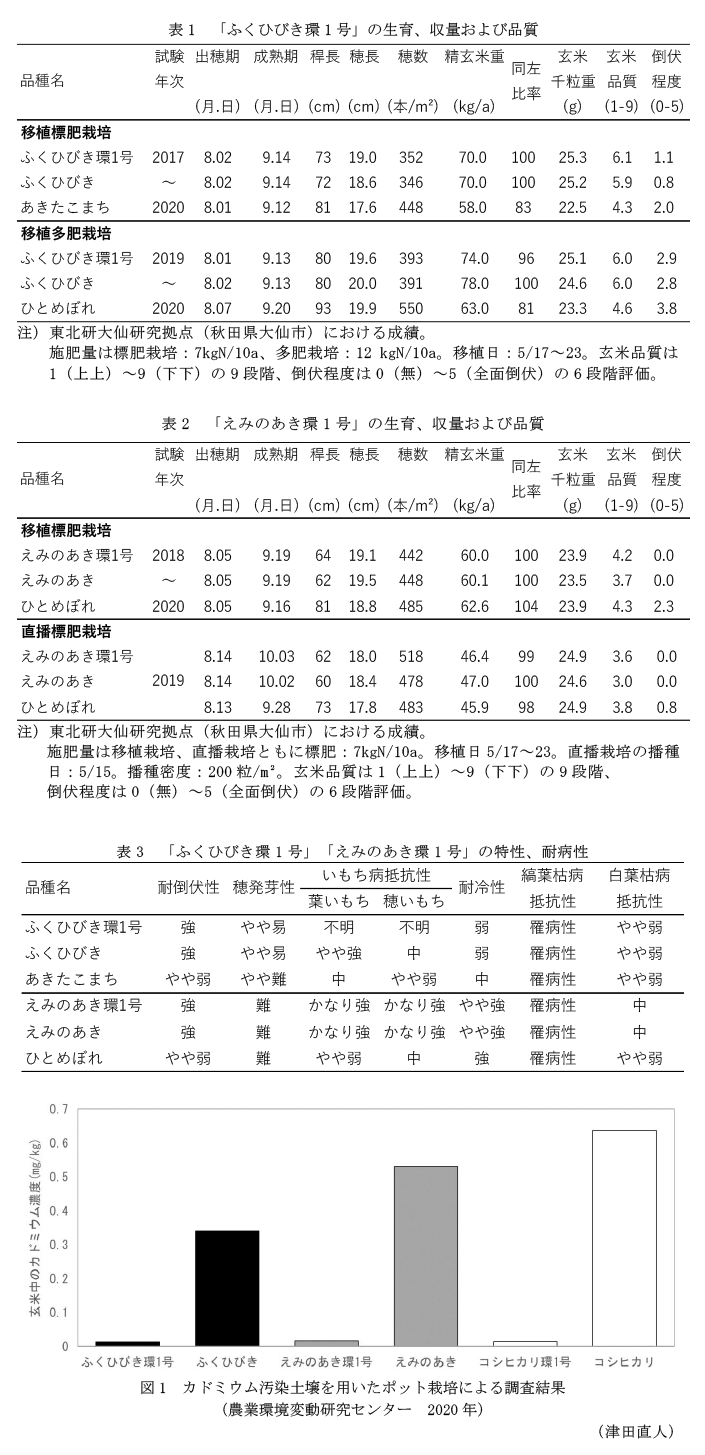

「ふくひびき環1号」、「えみのあき環1号」は、多収品種「ふくひびき」、直播栽培向き良食味品種「えみのあき」にカドミウム低吸収性を導入した同質遺伝子系統である。

- キーワード:水稲、新品種、カドミウム低吸収性、多収、良食味

- 担当:東北農業研究センター・水田輪作研究領域・水田作物品種グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

我が国ではコメ中のカドミウム濃度を軽減するために客土や用水管理による抑制対策が行われている地域が全国に存在する。2015年に品種登録された「コシヒカリ環1号」はカドミウム低吸収性遺伝子osnramp5-2を保有し、カドミウム吸収性が極めて低いため、土壌中のカドミウム濃度の影響を受けにくい。客土や用水管理による従来の抑制対策に比べ、簡易にコメ中のカドミウム濃度を抑制でき、カドミウム摂取低減に大きく寄与することが期待される。しかし、「コシヒカリ環1号」はカドミウム低吸収性以外の特性は「コシヒカリ」と同様であるため、東北地域では晩生となり、いもち病抵抗性が弱いため、栽培地域が大きく限定される。東北地域においてカドミウム低吸収性品種の適応範囲を拡大するため、東北地域中部で"やや早"、"中"の熟期である「ふくひびき」、「えみのあき」に「コシヒカリ環1号」由来のカドミウム低吸収性を導入した同質遺伝子系統を開発する。

成果の内容・特徴

- 「ふくひびき環1号」、「えみのあき環1号」は、2012年に「コシヒカリ」の突然変異でカドミウム低吸収性を有する「lcd-kmt2」(後の「コシヒカリ環1号」)に東北農業研究センターが育成した多収品種「ふくひびき」、直播栽培向き良食味品種「えみのあき」をそれぞれ戻し交配した交配後代から育成したカドミウム低吸収性同質遺伝子系統である。

- 育成地における出穂期および成熟期は「ふくひびき環1号」は「ふくひびき」と同じく"やや早"に属し、「えみのあき環1号」は「えみのあき」と同じく"中"に属する(表1、表2)。稈長、穂長、穂数、収量、品質等の主要な品種特性については「ふくひびき」および「えみのあき」とほぼ同程度である(表1、表2、表3)。

- 「ふくひびき環1号」、「えみのあき環1号」はDNAマーカーによる判定から「コシヒカリ環1号」由来のカドミウム低吸収性遺伝子osnramp5-2を保有し、農業環境変動研究センター(現農研機構農業環境研究部門)にて実施したカドミウム汚染土壌を用いたポット栽培における玄米中のカドミウム濃度は「コシヒカリ環1号」と同程度に低い(図1)。

成果の活用面・留意点

- 「ふくひびき環1号」、「えみのあき環1号」は東北地域向けのカドミウム低吸収性品種として、コメ中のカドミウム濃度軽減対策に利用されることにより、基準超過米の発生防止および食品由来のカドミウム摂取量の低減が期待される。また、カドミウム吸収性が極めて低いため、「コシヒカリ環1号」と同様にコメ中のヒ素濃度軽減対策として行われる節水栽培を行うことで、ヒ素の摂取低減が期待できる。

https://www.naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/niaes/2016/niaes16_s01.html - 「ふくひびき環1号」、「えみのあき環1号」の栽培適地は東北中部以南である。「ふくひびき」、「えみのあき」が導入されている地域のうち、カドミウム吸収抑制対策が必要な地域で原品種に代えての普及が期待される。

- 「ふくひびき環1号」、「えみのあき環1号」ともにosnramp5-2 によりマンガンの吸収も抑制されるため、特に砂質等の地力の低い圃場ではごま葉枯病の発生に注意を要する。また、成熟期以降は止葉の枯れが早いため、適期刈りを行う。

- 「ふくひびき環1号」は耐冷性が"弱"であるので、冷害の常発地域では栽培を避ける。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業、イノベーション創出強化研究推進事業

- 研究期間:2012~2020年度

- 研究担当者:津田直人、太田久稔、横上晴郁、藤村健太郎、石川覚、安部匡、福嶌陽、梶亮太、 黒木慎

- 発表論文等:

- 太田ら「ふくひびき環1号」品種登録出願公表第35392号(2021年8月5日)

- 太田ら「えみのあき環1号」品種登録出願公表第35393号(2021年8月5日)