生食にも利用可能な極晩抽性ハクサイ品種「いとさい1号」

要約

「いとさい1号」は、既存の春夏どり品種を上回る極晩抽性を示す品種である。岩手県内での春まき夏どり栽培では定植後50~60日で収穫でき、毛茸がないためサラダ等の生食にも利用できる。

- キーワード:ハクサイ、極晩抽性、毛茸、DNAマーカー選抜

- 担当:東北農業研究センター・畑作園芸研究領域・畑作園芸品種グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

ハクサイ(Brassica rapa L.)は、低温に一定期間遭遇することにより花芽分化し、その後、温暖・長日条件で抽だい・開花が促進される。ハクサイは、抽だいすると商品価値が著しく低下するため、低温期に生育させる春夏どり栽培には加温育苗や晩抽性品種を用いる必要がある。しかし、定植後の気象条件によっては、これらの晩抽性品種でも抽だいする場合があり、より安定的な晩抽性品種が求められている。これまでに、在来ツケナ品種「大阪白菜晩生」から、低温感応性が極めて低く長日条件のみで抽苔する個体を見出し、「つけな中間母本農2号(以下、農2号)」を育成した。その後の研究により、農2号の晩抽性には、シロイヌナズナの開花関連遺伝子FLCのホモログであるBrFLC2とBrFLC3の変異が関わっていることが明らかとなり、これらの遺伝子型を識別するDNAマーカーを開発した(2013年度研究成果情報)。その一方で、サラダ等生食にも利用可能な毛茸のないハクサイの需要も増えており、春夏どりに適する晩抽性品種が求められている。そこで、DNAマーカーを利用して、極晩抽性を有し生食にも利用可能なハクサイ品種を開発する。

成果の内容・特徴

- 「いとさい1号」は、毛茸がなく生食にも適するハクサイF1品種「タイニーシュシュ」の両親である2つの固定系統(系統A、B)を反復親、農2号に由来するW51_10_2_1を1回親に用い、DNAマーカーによる選抜と連続戻し交配により育成したF1品種であり、BrFLC2 を晩抽ホモ型、BrFLC3 をヘテロ型に有する。

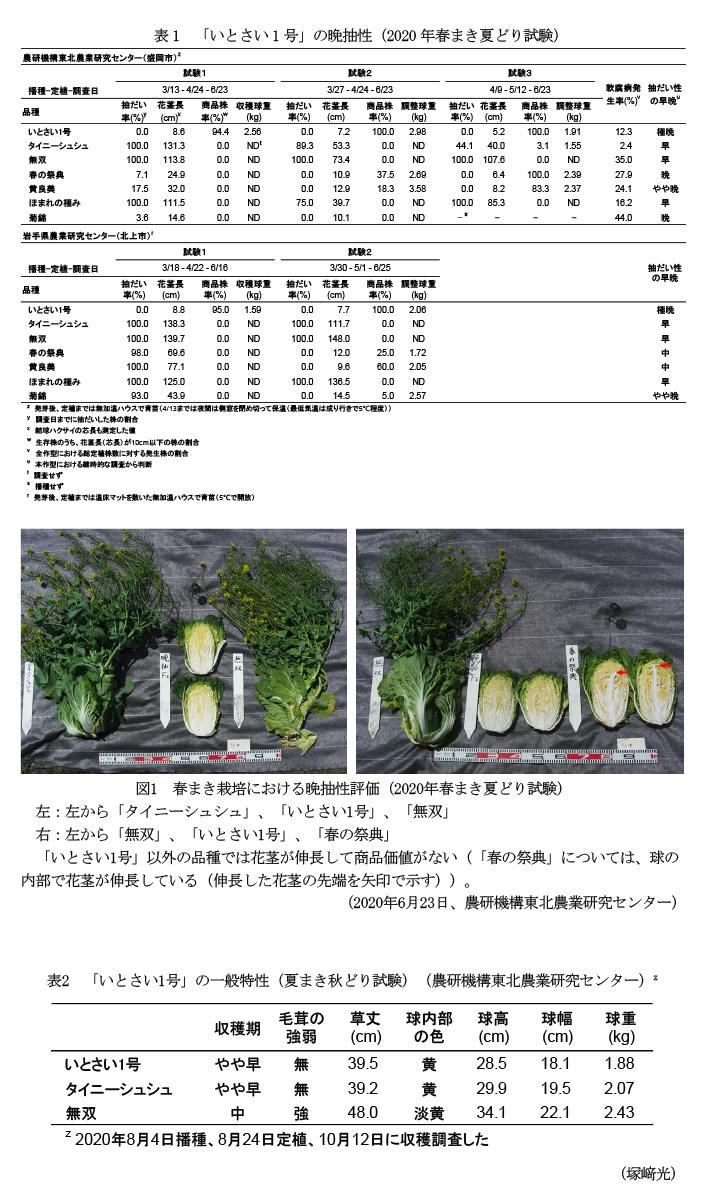

- 「いとさい1号」は、元品種の「タイニーシュシュ」が収穫できない春まき夏どり栽培においても収穫可能である。播種日や定植日に関わらず「いとさい1号」のみ花茎長が10cm以下であり、春夏どり作型に適した既存品種を上回る晩抽性を示す(表1、図1)。

- 「いとさい1号」の収穫期は"やや早"、毛茸の強弱は"無"、結球時の球内部の色は"黄"であり、元品種の「タイニーシュシュ」とほぼ同等の特性を有する。岩手県内での夏どり栽培では定植後50~60日、秋どり栽培では定植後30~50日程度で収穫できる黄芯系ハクサイである(図1、表2)。

成果の活用面・留意点

- 「いとさい1号」は、東北地域等の寒高冷地での春夏どり栽培の他、温暖地での春どり栽培に適する。元品種の「タイニーシュシュ」と同様に、結球始めからミニハクサイまで幅広い期間で収穫可能であるため、生産体系に応じた作型での栽培が可能である。

- 「いとさい1号」は、農研機構東北農業研究センター、株式会社サカタのタネ、岩手大学、岩手県農業研究センターの共同研究により育成された品種である。

- 「いとさい1号」の低温伸長性は既存品種と同程度のため、無加温で育苗する場合には十分な育苗期間を確保する。

- 低温期の栽培において萎凋症状を示す個体が低率(5%以下)発生する場合があるので、定植時には正常個体のみを定植する。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、文部科学省(A-STEP)

- 研究期間:2011~2020年度

- 研究担当者:由比進(岩手大)、北本尚子(岩手大)、西川和裕((株)サカタのタネ)、塚﨑光、本城正憲、奥聡史、片岡園、森玉陽介((株)サカタのタネ)、谷村佳則((株)サカタのタネ)、高畑義人(岩手大)、横井修司(岩手大)、畠山勝徳(岩手大)、和崎俊文(岩手大)、高橋極(岩手大)、漆原昌二(岩手農研)、松浦拓也(岩手農研)、川戸善徳(岩手農研)

- 発表論文等:塚﨑ら「いとさい1号」品種登録出願公表第35753号(2022年3月1日)