寒冷地の水稲乾田直播栽培における日射から見た目標籾数と出穂晩限日

要約

乾田直播水稲の日射量による収量の制限に関する解析結果の応用により、栽培地の日射量や目標収量などに合わせた目標籾数を推定できる。今まで検討されていなかった日射量からみたイネの出穂晩限日を推定できることから、乾田直播栽培の適地選定、栽培品種選定への貢献が期待される。

- キーワード : 乾田直播、イネ、出穂晩限、目標籾数、栽培適地

- 担当 : 東北農業研究センター・水田輪作研究領域・水田輪作グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

水稲のNARO式乾田直播栽培は、従来の移植栽培と比較して生産コストを削減できることが期待されている。しかし寒冷地では移植栽培に比べ、収量が約1割少ない傾向にある。これは登熟歩合が低いことが主な要因であるが、定量的に検討した事例はない。そこで寒冷な地域における乾田直播栽培での収量制限要因を解析し、気温と日射量がどの程度栽培期間を制限しているかを明らかにする。

成果の内容・特徴

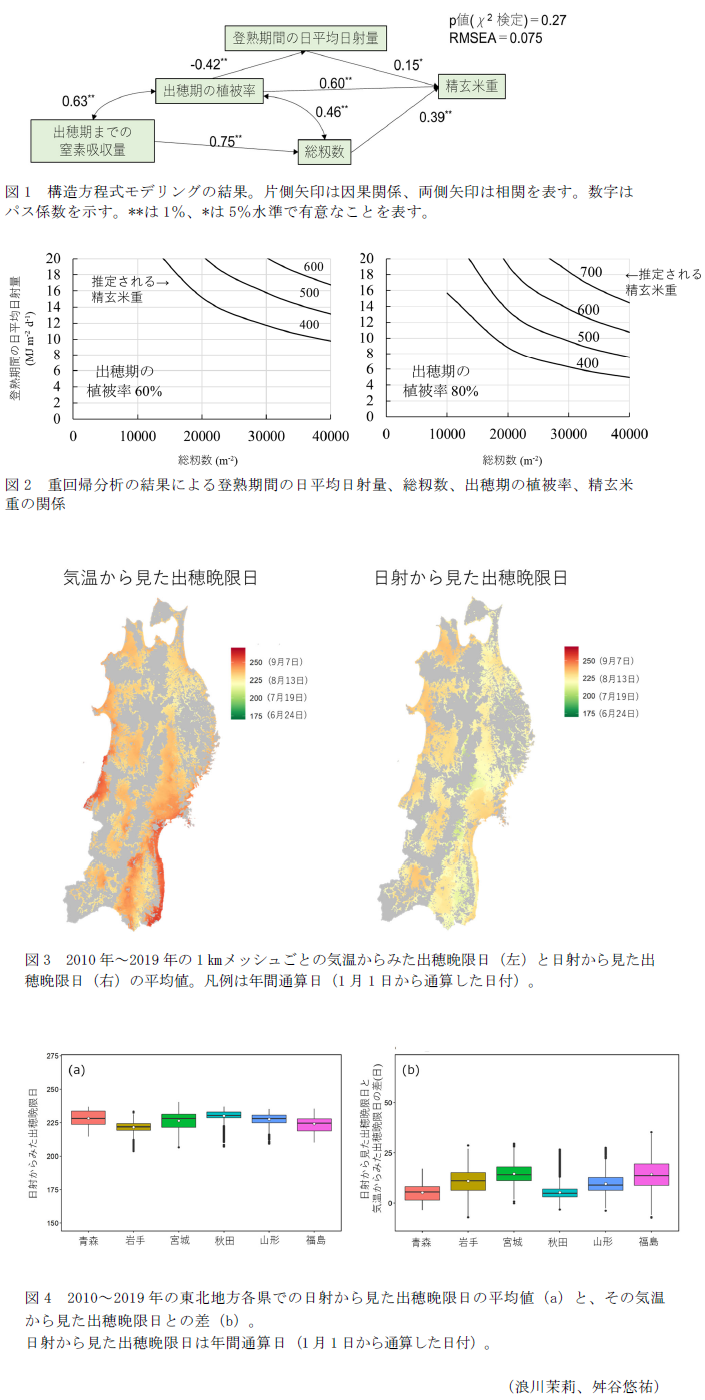

- 収量制限要因に関する構造方程式モデリングの結果、総籾数、出穂期の植被率、登熟期間の日平均日射量が精玄米重へ影響を及ぼしていることが推察される(図1)。図1のパス係数から、総籾数よりも、出穂期の植被率が精玄米重への影響が大きいと考えられる。植被率は窒素吸収量とも関係があり、登熟を確保する上でも窒素施肥が重要である。

- 同様の考えから、総籾数、登熟期間の日平均日射量、出穂期の植被率を説明変数とし、精玄米重を目的変数とした重回帰分析の結果より、図2のような関係が得られる。このような図の作成により、栽培地域の日射量や目標収量などに合わせた目標籾数を逆推定することができる。

- 重回帰分析の結果から、同じ緯度では東北太平洋側の方が日本海側よりも日射から見た出穂晩限日が早い傾向にある(図3、2010年代の平均値)。このような地図を作成することは、乾田直播栽培の適地選定や作付暦の推定に役立てることができる。

- 2010年代の平均値によると、日射から見た出穂晩限日の平均値は8月中旬(年間通算日225~230日、図4a)と考えられ、従来から用いられる気温から見た出穂晩限日よりも1~2週間早い(図4b)。従来の検討に加えて、日射から見た出穂晩限日から計算された登熟期間も参照に品種を選択することで、より登熟不足のリスク低減を図ることができる。

成果の活用面・留意点

- 本研究成果は公設試において、水稲乾田直播栽培の普及促進地域を選定する際などに参考にできる。ただし、岩手県盛岡市と花巻市での栽培試験のみから推定されているので、他の地域での利用には注意が必要である。

- 2018~19年の東北農業研究センター内圃場(品種は「あきたこまち」、「ゆみあずさ」、「ちほみのり」)、2019年の花巻市現地圃場(品種は「萌えみのり」)での栽培試験結果を解析に用いた。また図1の「登熟期間の日平均日射量」は、それぞれサンプルごとの出穂日と成熟日から求めた。

- 気温から見た出穂晩限日は登熟晩限日(日平均気温12°C以下の3日以上連続初日)から逆向きに日平均気温を積算して1000°Cdに到達する日とした。日射から見た出穂晩限日は、50日間の平均日射量が13.83MJm-2d-1(籾数30000粒,植被率80%,目標収量550gm-2のときの必要日射量)を登熟晩限日以前で最も遅く満たす50日間の初日とした。気温と日射量は農研機構メッシュ農業気象データを利用した。

- 本成果は早生の品種が多収となることを必ずしも意味しない。出穂が早い品種を導入する際には狭い条間にするなど植被率を高める工夫が必要となる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、文部科学省(科研費)

- 研究期間 : 2018~2023年度

- 研究担当者 : 浪川茉莉、舛谷悠祐、屋比久貴之、松波寿典、松波麻耶(岩手大)、高橋智紀、長谷川利拡

- 発表論文等 : Namikawa M. et al. (2023) Field Crops Res. 295:108896