高精度のマメシンクイガ発生量予測に向けた寄生蜂類の生態特性の解明

要約

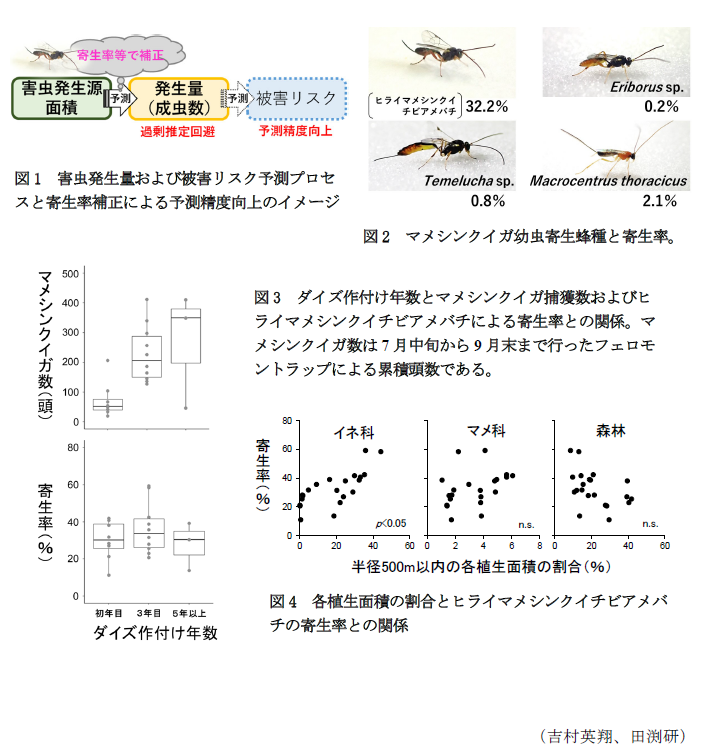

寄生蜂ヒライマメシンクイチビアメバチはダイズ害虫マメシンクイガ密度に関わらず30%程度寄生する。また、景観解析から寄生蜂はイネ科植生からダイズ圃場へ侵入すると推定される。以上より、寄生蜂の影響を考慮することでマメシンクイガ発生量予測の高度化に必要な情報が得られる。

- キーワード : ダイズ子実害虫、土着天敵、地理情報システム、農地周辺環境

- 担当 : 東北農業研究センター・水田輪作研究領域・ICT活用技術グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

害虫の発生源となる植生や農地の面積を用いることで害虫の発生量や被害リスクを作付け前に予測する技術が開発されている。これまでは、野外において天敵の影響が小さい害虫を対象に被害や発生予測が行われている。一方、天敵類が発生数に強く影響する害虫においては、被食や寄生などの死亡率で予測値を補正することで、害虫発生量の過剰推定を避け、害虫発生量にもとづく被害リスク予測を高度化することが期待される(図1)。

本研究ではダイズ収穫後の圃場で越冬し、連作で密度が増加する害虫であるマメシンクイガを対象に、天敵寄生蜂類の種構成および寄生率を明らかにすると同時に、優占種であったヒライマメシンクイチビアメバチの羽化時期とダイズ圃場への推定侵入経路を明らかにする。以上より、天敵寄生蜂類の生態学的特性解明から、マメシンクイガ発生量の高精度予測に必要な要因を特定する。

成果の内容・特徴

- 農研機構東北農業研究センター場内のダイズ圃場においてマメシンクイガ幼虫の寄生蜂として4種が確認され、そのうちヒライマメシンクイチビアメバチ(Diadegma hiraii)による寄生率が32.2%と最も高い(図2)。また、ヒライマメシンクイチビアメバチによる寄生率はダイズの作付け年数に伴って害虫密度が高まった場合でも約30%で推移する(図3)。

- 越冬後のヒライマメシンクイチビアメバチは日長の影響は受けず、温度に依存し、寄主のマメシンクイガより約3ヵ月早く羽化する。越冬後(3月)から羽化までの発育零点は雌雄ともに5.8°C、有効積算温度はメスが276.6日度、オスが251.6日度である。以上より、ヒライマメシンクイチビアメバチはマメシンクイガの越冬繭内で越冬後、5月頃に羽化しマメシンクイガ以外の寄主を利用すると考えられる。

- 寄生率と、圃場から半径500m内のイネ科植生面積に正の相関がみられる(図4)ことから、5月頃に羽化したヒライマメシンクイチビアメバチ成虫はイネ科の雑草地や牧草地へ移動してマメシンクイガ以外の寄主を利用して世代を経過し、その後8月頃にダイズ圃場へと移動してマメシンクイガに寄生することが示唆される。

成果の活用面・留意点

- マメシンクイガの発生量予測では、ダイズの作付け年数や害虫密度の高低に関わらず30%の寄生率で補正することで、害虫発生量の予測精度向上が期待される。

- 本成果は農研機構東北農業研究センター(盛岡市)内での調査結果にもとづくため、発生量予測の補正のために他地域へ外挿するにはその地域の寄生蜂種構成および寄生率を考慮する必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金

- 研究期間 : 2019~2022年度

- 研究担当者 : 吉村英翔、田渕研、小西和彦(愛媛大)

- 発表論文等 : Yoshimura et al. (2023) Environ. Entomol. 52:309-316