東北南部・北陸地域向け多収大豆新品種「そらひびき」

要約

大豆新品種「そらひびき」は難裂莢性や葉焼病抵抗性を有する多収品種である。栽培適地の東北南部地域では「リュウホウ」より10日程度晩生、北陸地域では「里のほほえみ」より10日程度早生で、2割程度の多収が見込まれる。実需者評価は良好で、豆腐の加工に適する。

- キーワード : 大豆、多収、難裂莢性、葉焼病抵抗性、豆腐加工適性

- 担当 : 東北農業研究センター・水田輪作研究領域・水田作物品種グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 普及成果情報

背景・ねらい

大豆の自給率は食品用に限っても2割程度で、需要の多くを輸入に依存しており、食料安全保障の観点から自給率向上は喫緊の課題である。東北・北陸地域は国内の大豆栽培面積の約3割を占めており、当該地域の単収を底上げすることは日本の大豆自給率の向上に繋がる重要な課題である。日本の大豆の平均単収は約160kg/10aである一方、米国の単収はその約2倍であり、米国品種の高い収量性が一因であると考えられる。しかしながら米国品種は、国産大豆の主用途である豆腐の加工適性に影響を及ぼす粗タンパク質含有率が低い傾向にあることから、加工適性が高い日本品種と交配することにより、多収で豆腐への加工に利用できる大豆品種を育成する。

成果の内容・特徴

- 「そらひびき」は粗タンパク質含有率が高く豆腐加工に適した日本品種「サチユタカ」を種子親、多収である米国品種「LD00-3309」を花粉親とする交配組合せから育成された品種である。

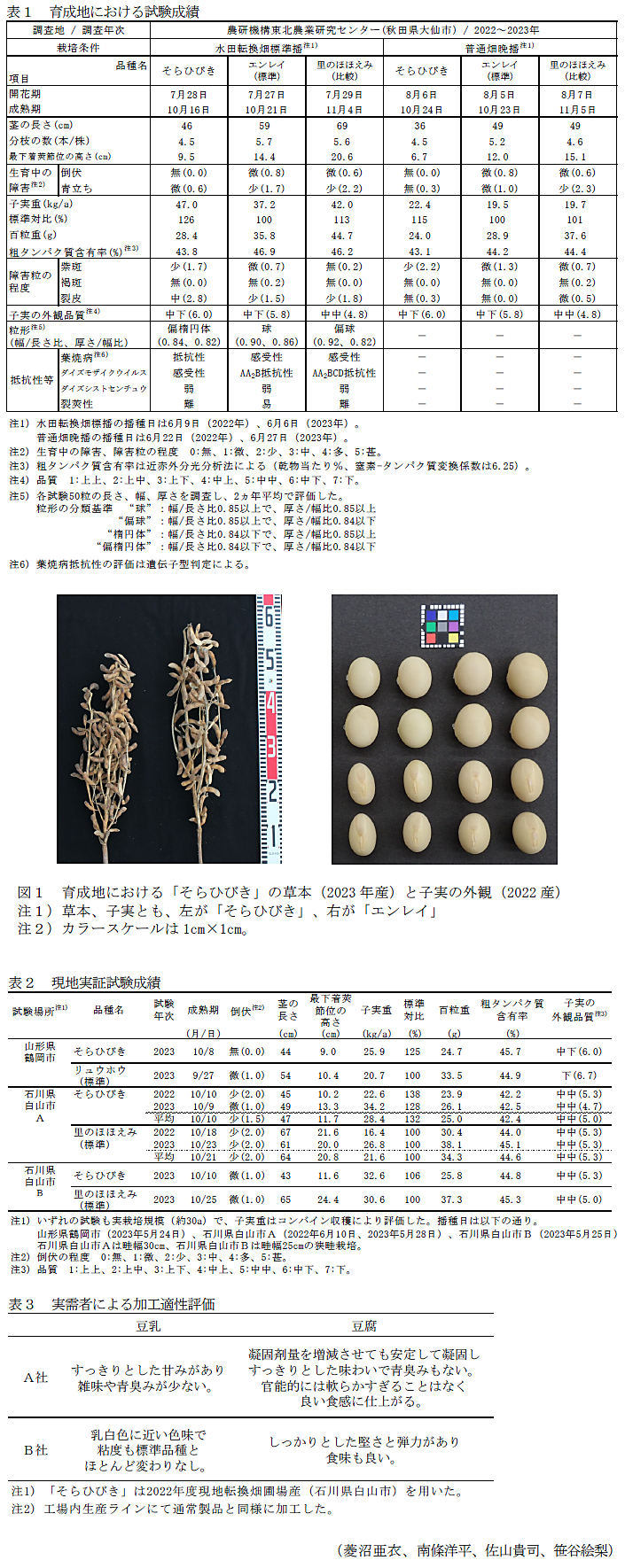

- 育成地における試験では、成熟期は「エンレイ」と比較して転換畑標準播では1週間程度早く、普通畑晩播では同等である。茎の長さは「エンレイ」よりやや短く(表1、図1)、倒伏は「エンレイ」よりやや少ない(表1)。子実重は「エンレイ」と比較して転換畑標準播では26%、普通畑晩播では15%多収である(表1)。

- 百粒重は「エンレイ」と比較して、転換畑標準播では約7g、普通畑晩播では約5g軽い。種子のへそ色は"黄"で、粒形は"偏楕円体"である(表1、図1)。

- 裂莢性は"難"であり、温暖化に伴い発生が増えてきた葉焼病に対して"抵抗性"である(表1)。

- 奨励品種決定調査の試験成績等から、栽培適地は東北南部・北陸地域である。生産者圃場での現地実証試験では、東北南部地域では「リュウホウ」より10日程度晩生、北陸地域では「里のほほえみ」より10日程度早生で、それぞれの地域において2割程度多収である(表2)。

- 粗タンパク質含有率は「エンレイ」より低く「リュウホウ」と同じ"やや低"に分類される(表1、表2)。実需者による加工適性試験では、加工、食味ともに良好な評価を得ており、豆腐の加工に適している(表3)。

普及のための参考情報

- 普及対象 : 大豆生産者、豆腐等の加工事業者、普及指導機関。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等 : 東北南部・北陸地域の「リュウホウ」及び「エンレイ」の一部置き換えや新たな産地形成により2026年までに200haを見込む。

- その他 : ダイズモザイクウイルスやダイズシストセンチュウに対して感受性であるため、ウイルスを媒介するアブラムシの防除に努め、ダイズシストセンチュウの発生が認められる圃場での作付けは避ける。粒形が偏楕円体で転がりが悪い傾向があるため、転選機による選別時には傾斜角度や流量の調整が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(国際競争力強化技術開発プロジェクト:輸出促進のための新技術・新品種開発)

- 研究期間 : 2011~2023年度

- 研究担当者 : 島村聡、菱沼亜衣、笹谷絵梨、南條洋平、佐山貴司、菊池彰夫、平田香里、松本直、加藤信、髙橋浩司、山田哲也、羽鹿牧太、山田直弘

- 発表論文等 :

- 島村ら「そらひびき」品種登録出願公表第37244号(2024年4月22日)

- 島村ら(2025)農研機構報告、23:21-39