東北地域でのタマネギ生産安定化の取り組みと標準作業手順書の作成

要約

東北地域は地理的・気候的に主要作型である秋まき栽培と春まき栽培の両方が利用可能であるが、南北に長い地理的特性のため、地域ごとに調整した栽培暦が必要となる。秋まき栽培においても適期作業を順守することで、収量の安定化が図られる。

- キーワード : 東北タマネギ、播種適期、標準作業手順書

- 担当 : 東北農業研究センター・畑作園芸研究領域・野菜新作型グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 普及成果情報

背景・ねらい

タマネギは利用量の多い主要な野菜品目であるが、国産品の供給が不安定な現状に対し消費者や実需者から、タマネギ価格の安定化や国産品による周年供給体制の強化が求められている。東北地域では、その気象条件から国内のタマネギ出荷量の少ない夏場の出荷が可能であり、西日本と北海道の主産地をつなぐ産地として生産量の拡大が期待されている。しかし、東北地域では技術情報の蓄積が乏しく生産が不安定であったことから、安定生産に向けた知見を蓄積・活用することで農業法人の生産改善に取り組むとともに、地域の生産指標となる標準手順書として取りまとめる。

成果の内容・特徴

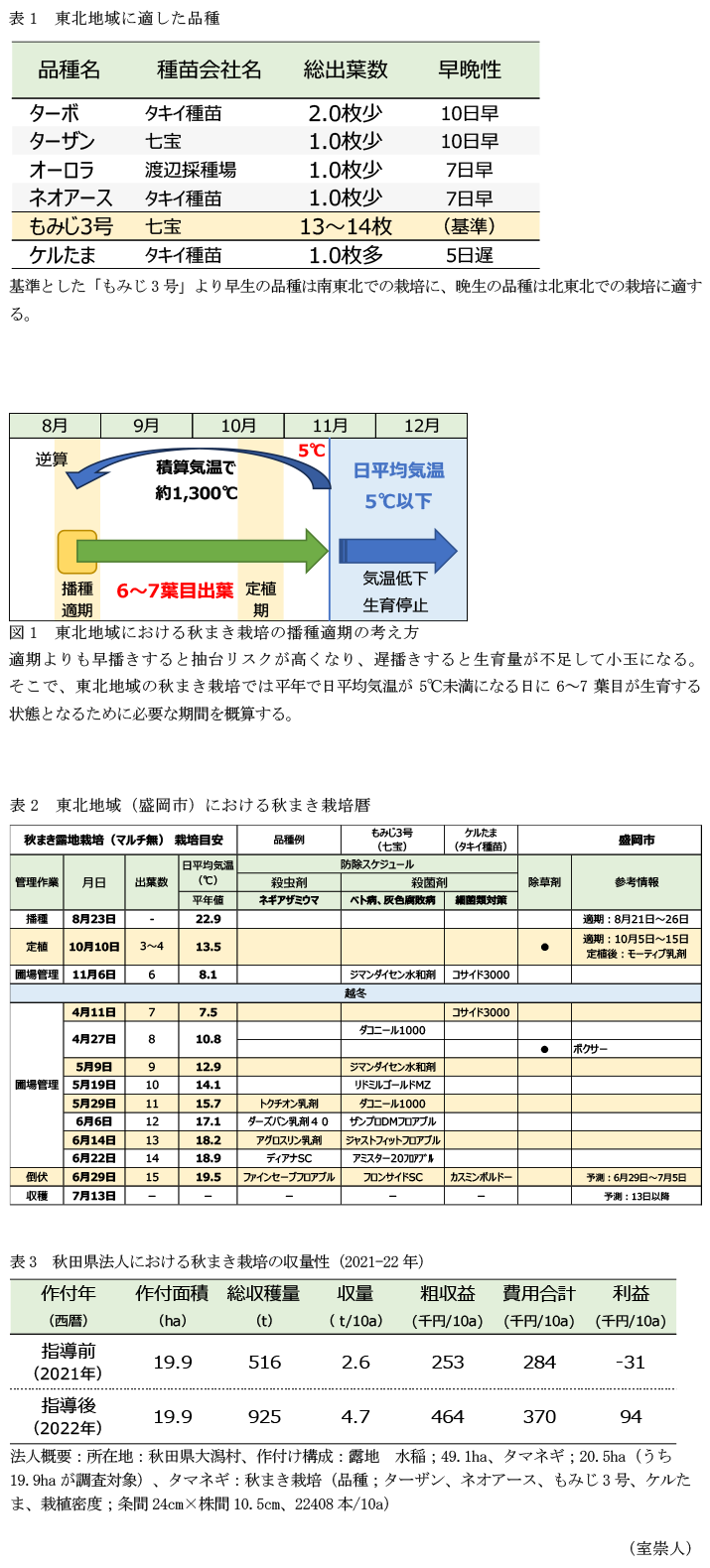

- タマネギ栽培には春まき栽培と秋まき栽培の2つの主要な作型があり、東北地域ではタマネギ作を導入する経営体の実情に応じて、2つの作型の選択導入が可能である。地理的・気象的な背景から、春まき栽培、秋まき栽培とも、国内秋まき栽培向けの晩生品種が適している。「もみじ3号」は東北全域で生産が可能であるため作付け導入時の品種として適している。その後は、収穫時期の分散のため南東北では「もみじ3号」より早生の品種を、北東北では「もみじ3号」より晩生の品種を選択するのが望ましい(表1)。

- 秋まき栽培の安定生産に必須となる播種適期は次の手順で概算する。①地域の日平均気温の平年値が5°C未満となる日を特定し、基準日とする。②本葉が5~6枚出葉するために必要な期間(日平均気温の積算で約1300°C)を基準日から逆算し、播種日を決定する(図1)。③播種日を中心に本葉が1枚出葉するために必要な期間(日平均気温積算値で140°C)内で播種を完結する。

- 算出した播種日や防除に関する知見をとりまとめ、地域に応じた栽培暦を提示している(表2)。

- 水稲とタマネギ(秋まき栽培)生産に取り組む秋田県の生産法人(タマネギ作導入4年目)に対し、作業体系の聞き取り調査を実施。上記の栽培暦等を反映して、播種時期や収穫手順などを修正し適期作業の順守を指導することで、4.7t/10 aまで生産収穫量が増大し、タマネギ部門の収支を改善できる(表3)。

普及のための参考情報

- 普及対象 : 東北地域のタマネギ生産者、普及指導機関。

- 普及予定地域・普及予定面積 : 東北地域で700t(200ha)のタマネギ増産。

- 本技術の詳細は「東北地域におけるタマネギ栽培体系標準作業手順書」に記載されている。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金

- 研究期間 : 2021~2024年度

- 研究担当者 : 室崇人、稲葉修武、山内大輔

- 発表論文等 : 農研機構(2024)「東北地域におけるタマネギ栽培体系標準作業手順書」 (2024年11月公開)