体積含水率のモニタリングに基づく圃場排水性の評価法

要約

圃場等の体積含水率のモニタリング結果に基づき、降雨イベントによる体積含水率の上昇幅に対する体積含水率の減少割合を解析し、基準となる水分量の減少に要する時間を算出することで、圃場排水性を評価する手法である。中山間地域に多い暗渠の無い圃場にも適用可能である。

- キーワード:水田転換畑、圃場排水性、土壌水分量、モニタリング、評価法

- 担当:西日本農業研究センター・中山間営農研究領域・地域営農グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

水田転換畑等の圃場の排水性を評価する手法として、降雨後の暗渠からの排水量やシリンダーインテークレートを用いた評価法が提案されているが、中山間地域に多い暗渠の無い圃場の排水性や表面排水等の水平移動による排水性が評価できないため、新たな圃場の排水性の定量的評価法の開発が求められている。

そこで、本研究では、圃場の土壌水分量(体積含水率)のモニタリング結果に基づいて、垂直・水平方向の排水を包含した圃場の排水性評価法を開発する。

成果の内容・特徴

- 本法では、作付期間中の体積含水率のモニタリングの結果に基づいて、以下の手順により、降雨によって上昇した体積含水率が減少するのに要する時間を算出して排水性を評価する。

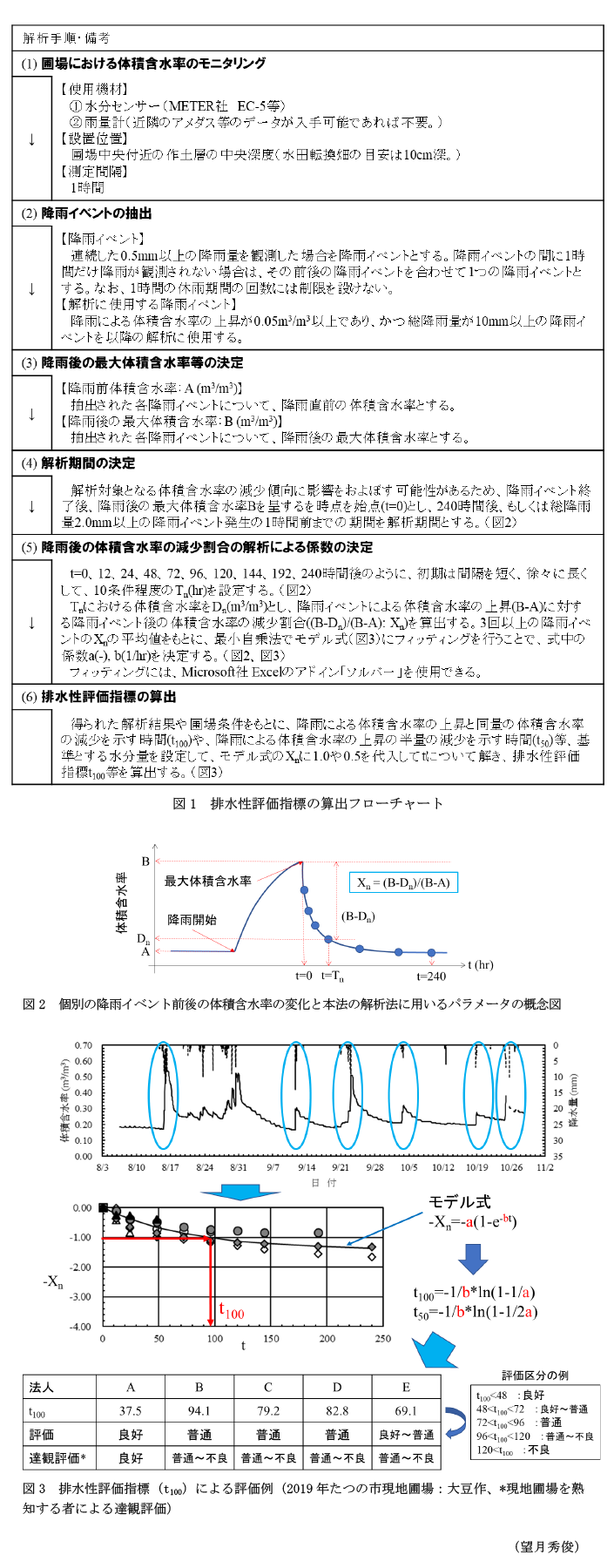

- 本法の解析手順は、(1)圃場における体積含水率のモニタリング、(2)作付期間中の降雨イベントの抽出、(3)降雨後の最大体積含水率の決定、(4)解析期間の決定、(5)降雨後の体積含水率の減少割合の解析による係数a、bの決定、(6)排水性評価指標の算出である(図1、図2、図3)。

- 本法(t100)を用い、排水性の評価区分を設定すると、たつの市現地圃場の排水性を熟知する者による各法人の排水性に関する達観評価と概ね一致する(図3)。

- 例えば、排水対策技術を導入した圃場と未導入圃場のt100を比較することで、排水対策の有無によって、降雨による体積含水率の上昇を解消するのに要する時間が、どの程度変化するかを算出できる。すなわち、排水対策技術の導入効果の評価に用いることも可能である。

- 排水性評価指標の算出については、降雨による体積含水率の上昇と同量の体積含水率の減少を示す時間(t100)や、降雨による体積含水率の上昇の半量の減少を示す時間(t50)等、基準とする水分量を圃場条件等に応じて設定することが可能である(図3)。

成果の活用面・留意点

- 本手法は、過去の圃場における体積含水率のモニタリング結果等にも活用できる。

- 降雨イベント間の間隔が短く、降雨後に最大体積含水率を呈した後の体積含水率の減少期間が十分に取れない場合や、FOEAS(地下水位制御システム)稼働中の圃場のように、体積含水率の減少幅が最大でも降雨による体積含水率の上昇幅と同量になる場合には、t100に代えて降雨による体積含水率の上昇の半量の減少を示す時間(t50)等の基準値を設定する必要がある。

- ある圃場のt100と別の圃場のt50のように、基準値が異なる場合には排水性評価結果を比較することはできない。

- 排水性評価指標は、気象条件にも大きな影響を受ける可能性があるため、同一圃場の夏作・冬作時の比較や年次間の比較には、注意が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2019~2020年度

- 研究担当者:望月秀俊

- 発表論文等:

- 望月(2021)農土論集、89:I_279-I_290

- 望月、特願 (2021年1月27日)