IoTを利用した害虫発生調査の自動化に向けたモニタリング技術

要約

IoTカメラとフェロモントラップを組み合わせ、自動で害虫を捕殺しつつ、日単位で捕殺した害虫の画像を収集する技術。本技術により省力的かつ日単位での害虫発生データの収集が可能になる。

- キーワード : IoT、フェロモントラップ、発生予察、害虫、モニタリング、ハスモンヨトウ

- 担当 : 西日本農業研究センター・中山間営農研究領域・地域営農グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

害虫の発生調査は、公設試験場による重要害虫の調査や植物防疫法に基づき都道府県に設置された病害虫防除所等が実施する発生予察事業などで行われる。これらの調査では、フェロモン剤などを利用したトラップを複数地点に設置し、調査者が定期的に設置地点を巡回して捕殺数を確認しており、それに要する労力やコスト面から、一般的には5日から1週間間隔で調査が行われている。しかしながら、蛾類などの害虫は日単位で移動・飛来するため、既存の調査方法では正確な害虫の発生動態を把握することが困難である。そこで、IoTカメラとフェロモン剤、そして一定の時刻になると捕虫した害虫を廃棄する技術要素を組み合わせることで、日単位で捕殺した害虫の画像を収集し、遠隔地から害虫の発生状況を確認できる装置を開発する。

成果の内容・特徴

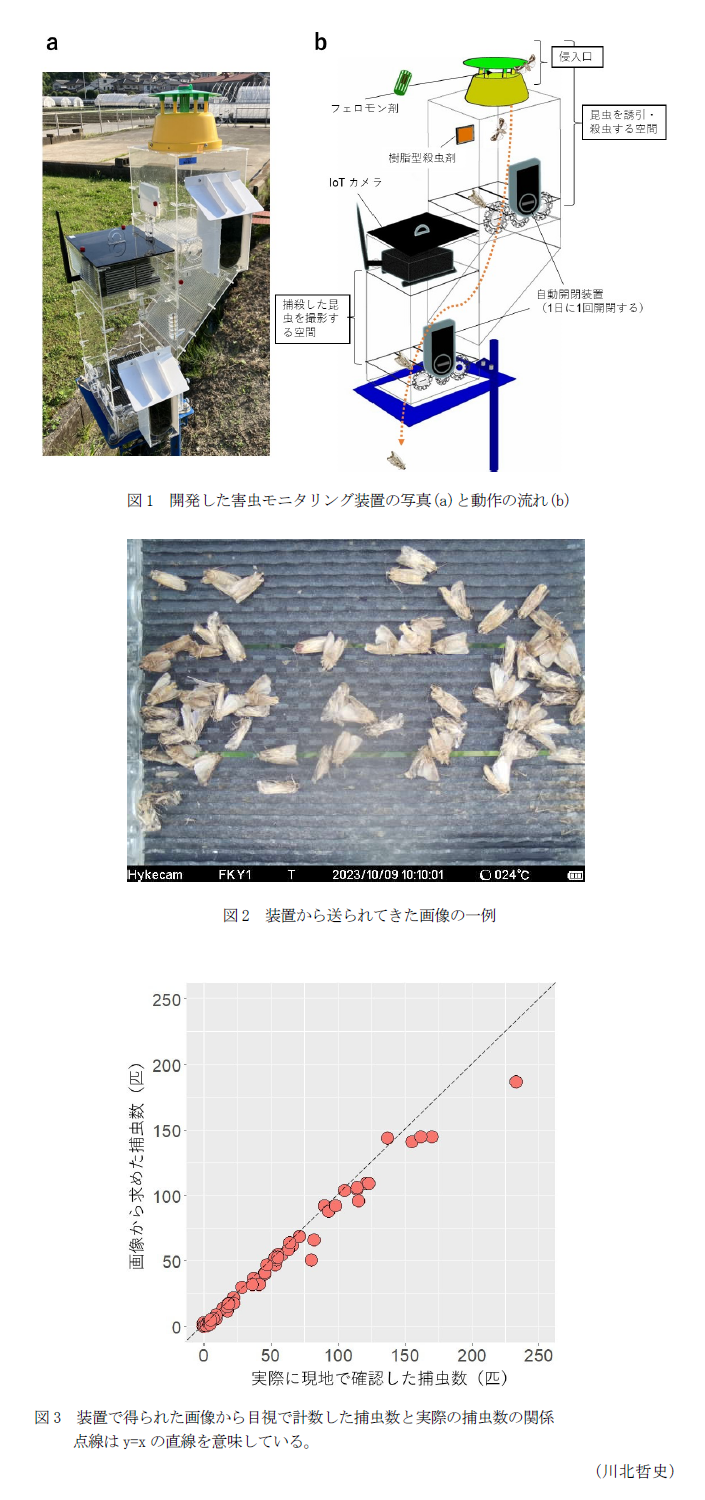

- 開発した害虫モニタリング装置(以下、本装置)は二段式の構成で、上段のフェロモン剤によって害虫を誘引し、捕殺する空間と、下段の捕殺した害虫の写真を撮影する空間に分かれている(図1)。上段の誘引・捕殺する空間には特定の害虫を誘引する効果がある市販のフェロモン剤を設置し、上部の侵入部分については既存のトラップと同じ部品を使用している。上記空間で誘殺した害虫は毎日一定時刻になると底面が開くことで下段に自由落下し、下段上部に設置したカメラによって所定の時刻に下段底面の写真が撮影される(図2)。そして写真の撮影が完了すると、1日に1回所定の時刻に下段の底面が開閉されて、自動的に捕殺した害虫が廃棄される。下段上部のIoTカメラで撮影された画像は、毎日定刻に登録したメールアドレスに自動で送信される。

- ダイズ・野菜等の重要害虫で、蛾類の一種であるハスモンヨトウを対象に、2021年に本装置を運用した結果、本装置で得られた画像を目視でカウントして求めた捕虫数と、本装置内から回収された実際の捕虫数との相関係数は0.9以上であり、1日あたりの平均誤差(誤差の絶対値の平均値)は約5匹である(図3)。ただし、捕殺数が多くなると誤差が大きくなる傾向がある。

- 従来は一週間に一回程度の調査が労力的に限界であったが、本技術により日単位のデータが遠隔から確認できるため、害虫発生調査に係る労力を大幅に削減できる。

成果の活用面・留意点

- 本技術を用いて飛来性害虫の緻密な発生データを複数地点で収集することで、害虫の突発的な大発生や年次によって発生が大きく変動する要因の解明、移動・分散の実態の解明などの研究に活用できる。

- 本技術を利用することで、より迅速に害虫発生情報を農業者等に提供し、適切な農薬散布及び農業生産の安定・向上に貢献できる。

- ツマジロクサヨトウなどの海外から飛来する害虫の早期モニタリングは植物防疫上重要であり、本技術を活用することで、外来害虫の迅速な発生予察も可能となり、蔓延防止に貢献できる。

- 今回の結果は、ハスモンヨトウSpodoptera litura (Fabricius)を対象に、2021年に行った調査の結果である。それ以外の害虫については、対象とする昆虫に応じて仕様の改良等について検討する必要がある。

- 捕虫数が200匹を超える場合は、捕殺した個体同士が重なり合うため、画像から正確に計数することが困難な場合がある。ただし、今回の研究結果はハスモンヨトウを供試した場合であるため、ほかの害虫を対象にした場合は別途検証が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、文部科学省(科研費)

- 研究期間 : 2021~2023年度

- 研究担当者 : 川北哲史、佐藤達也

- 発表論文等 :

- Kawakita S. and Sato T. (2023) Appl. Entomol. Zool. 58:265-272

- 川北、佐藤「害虫モニタリング装置」特開2022-127613(2022年8月31日)