温暖地向け醤油加工に適した大豆新品種「たつひめ」

要約

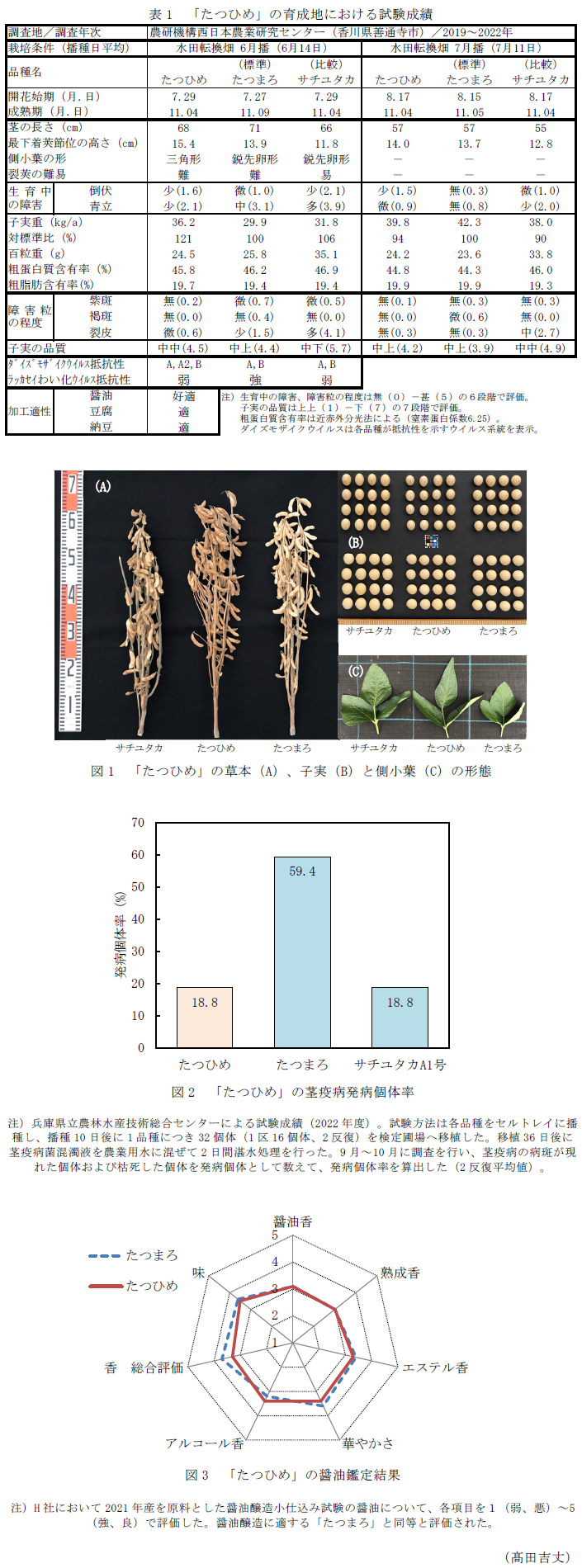

「たつひめ」は、難裂莢性を有し、倒伏が少なく、最下着莢節位が高いためコンバイン収穫に適する。「たつまろ」より茎疫病の発病が少ない。粒の大きさは「たつまろ」と同程度の中粒で、子実の粗蛋白質含有率が高く、醤油醸造適性に優れる。

- キーワード : ダイズ、醤油、茎疫病、難裂莢性

- 担当 : 西日本農業研究センター・中山間畑作園芸研究領域・園芸作栽培・畑作物育種グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

醤油の原料となる脱脂加工大豆の大部分が輸入品で占められるが、一方で国産大豆を使用した製品は一定の消費者ニーズがあり、今後も堅調な需要が見込まれる。

醤油用品種「たつまろ」は、兵庫県たつの市において生産・流通・実需が連携して普及を進め、地元企業が地場産大豆使用のプレミアム醤油として製造・販売している。近年「たつまろ」の収量および粗蛋白質含有率の低下傾向が続き、茎疫病などの立枯性病害の発生が顕在化している。そこで、多収で立枯性病害に強く、醤油醸造適性に優れる品種を育成する。

成果の内容・特徴

- ダイズモザイクウイルスに抵抗性を有し粗蛋白質含有率が極めて高い系統「作系91号」(後の「関東130号」)を種子親、倒伏に強く難裂莢性を備える多収系統「善系51号」(後の「たつまろ」)と倒伏に強い「タチナガハ」に難裂莢性を導入した準同質遺伝子系統「作系75号」のF1を花粉親とした人工交配から育成された品種(旧系統名「四国41号」)である。

- 育成地における試験成績を表1に示す。成熟期は「たつまろ」よりやや早い。茎の長さは「たつまろ」と同程度で、最下着莢節位の高さは「サチユタカ」より高く、「たつまろ」と同程度からやや高い(図1)。側小葉の形は"三角形"で、「たつまろ」の"鋭先卵形"と異なる(図1)。裂莢の難易は"難"である。倒伏程度は少ないが、「たつまろ」よりやや倒伏しやすい。子実重は6月播では36.2kg/aで「たつまろ」より多く、7月播では39.8kg/aで「たつまろ」よりやや少ない。百粒重は「サチユタカ」より軽く、「たつまろ」と同程度である。裂皮が少なく子実の品質が優れる。

- 茎疫病抵抗性検定試験の発病個体率は「サチユタカA1号」と同じで、「たつまろ」より低い(図2)。ダイズモザイクウイルスのA、A2、Bの各系統に抵抗性である(表1)。

- 粗蛋白質含有率は「たつまろ」と同程度で、"高"の「サチユタカ」と比較するとやや低く、"やや高"に分類される(表1)。実需者による加工適性試験において、醤油では原料性状、醸造・仕込および醤油品質は「たつまろ」と同等以上で"好適"、豆腐や納豆では"適"と評価されている(表1、図3)。

成果の活用面・留意点

- 兵庫県たつの市において「たつまろ」から置き換えて、2026年を目標に約100haの普及が見込まれる。

- 茎疫病の発病は少ないが立枯性病害の蔓延を防ぐため、過度な連作を避け、適切な輪作を行うとともに、明きょおよび暗きょ等の排水対策を確実に実施する。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、民間資金等(資金提供型共同研究)

- 研究期間 : 2016~2022年度

- 研究担当者 : 髙田吉丈、小松邦彦、佐山貴司、山下謙一郎、猿田正恭

- 発表論文等 : 髙田ら「たつひめ」品種登録出願公表第36745号(2023年8月22日)