蛍光画像を用いた簡便・迅速な米鮮度評価方法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

紫外線励起により米から発光される蛍光の画像をカメラで捉え、その蛍光強度を米品質劣化の指標とする非破壊かつ簡便迅速な米鮮度評価方法である。米の鮮度が劣化すると蛍光強度が増加し、本指標は従来米鮮度指標のグアヤコール呈色度や糊化特性値等と高い相関を有する。

- キーワード:米、新鮮度、品質、非破壊測定、紫外線励起蛍光画像法

- 担当:生研センター・生産システム研究部・乾燥調製システム研究

- 連絡先:電話048-654-7000

- 区分:共通基盤・作業技術

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

米の消費量が減少して、米余りが続く中、量の確保から質の追求へと重点が移り、客観的品質評価法を確立し、実需者・消費者へ分か

りやすい形で情報提供するための品質研究が展開されている。米の品質評価方法には人間が実際に食べて評価する官能検査法と分析機器等を用いた理化学的手法

が存在するが、後者の特に試料の前処理等を要さないより簡便な手法の開発が望まれる。

そこで、米品質を示す従来の理化学的指標と一定の相関性を確保しつつ、少量の試料をもとに非破壊かつ短時間で測定できる米鮮度評価方法を開発する。

成果の内容・特徴

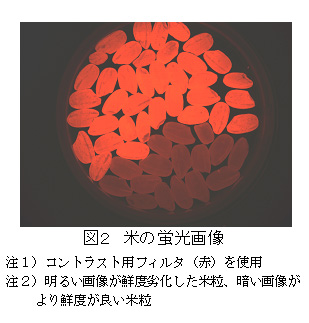

- 一つの筐体としての暗室内に配置した励起光(落射光:ブラックライト,透過光:青色LED)を試料載荷台の米(玄米、精白米)に照射することにより、米から発光される蛍光画像を冷却CCDカメラで撮像し、パソコンと市販ソフトウエアを介して画像の蛍光強度を測定する(図1、図2)。また、筐体下部に暗室内を換気するための排気ファンを設け、測定環境を維持する。

- 測定には粉砕等前処理を必要とせず、試料の必要量は50粒程度と少量であり、測定時間(カメラ露光時間)は10秒程度(玄米の場合)と簡便・迅速測定が可能である。

- 従来の米鮮度指標であるグアヤコール呈色度、ブレークダウン等糊化特性値および脂肪酸度と蛍光強度との間には、品種が異なる場合にもそれぞれ有意の相関関係にあり(表1)、蛍光強度による米鮮度評価の有効性が認められる。

- 品種や貯蔵形態(籾・玄米・精白米)に関わらず、貯蔵期間の経過や温度の上昇にともなって米の蛍光強度が増加し、鮮度変化が確認される(図3)。しかし、特に5℃以下の低温貯蔵した場合においては、その貯蔵履歴と蛍光強度との間には明らかな連動は認められない。

- 玄米および精白米から得た脂質からは同波長域の蛍光が発せられ、鮮度劣化が進むほど同波長域にて脂質の蛍光強度も増加するため、蛍光強度増加には脂質過酸化の関与が認められる。

成果の活用面・留意点

- 本方法においては、貯蔵中の米品質を簡便に測定して、米の保存状態の検証に活用できる。

- 品種および産米年次によって蛍光強度に差異がある場合があるため、籾摺り後の蛍光強度を基にした相対評価を行うことでより精度の高い評価が可能である。

- 測定の際には心白粒や茶米などの未熟粒または被害粒を除去して整粒のみを対象とした上で、試料載荷台に粒が積層しないようにセットする必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:消費者ニーズに対応した農畜産物の供給に寄与する農業機械・装置等の開発

- 課題ID:800-b

- 予算区分:経常・所内特研・高度化事業

- 研究期間:2002~2007年度

- 研究担当者:八谷満、野田崇啓、日高靖之、浅野目謙之(山形農総研)、(株)山本製作所

- 発表論文等:特開2005-227183、特開2007-232520