ウリ科野菜用接ぎ木装置のトマト接ぎ木への適用

要約

市販されているウリ科用野菜接ぎ木装置の空気圧、穂木ハンドおよび運転モードの簡易な変更で、ナス科であるトマトの接ぎ木を、手作業と同等の接ぎ木成功率、活着率で行うことができ、接ぎ木装置の利用効率が向上する。

- キーワード:接ぎ木、トマト、片葉切断接ぎ、接ぎ木成功率、活着率

- 担当:農業機械化促進・省力化農業機械

- 代表連絡先:電話 048-654-7000

- 研究所名:生物系特定産業技術研究支援センター・基礎技術研究部

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

病虫害抵抗性台木による接ぎ木栽培技術の普及が世界的に進んでいる。日本において1998年に栽培面積の40%程度だったトマト接ぎ木苗の利用は、2009年には58%となっており、ウリ科野菜と並んで接ぎ木苗の需要が増加している。しかし、トマト用の接ぎ木装置は、装置の性能に対して価格が高い等の理由で普及には至っていない。一方、ウリ科の接ぎ木生産は繁閑があり、装置の利用効率を高めることが課題となっている。そこで、ウリ科野菜用接ぎ木装置(平成20年度共通基盤研究成果情報)に改良を加えることでナス科であるトマトの接ぎ木に適用させることにより、装置の利用効率を向上させる。

成果の内容・特徴

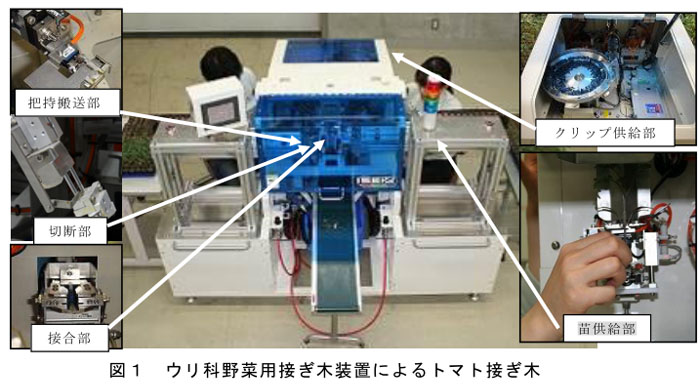

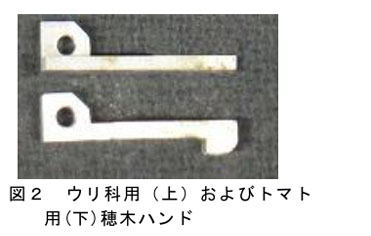

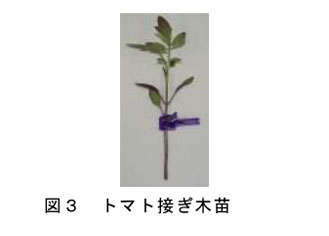

- 市販されているウリ科野菜用接ぎ木装置(図1)は、苗供給部、把持搬送部、切断部、接合部、クリップ供給部の他、制御部、動力部より構成され、断根した穂木と台木をそれぞれ1名ずつで供給し、約800本/hの速度で自動的に片葉切断接ぎを行う装置である。この装置の穂木ハンドの肉厚を1.5mmから3.0mmに厚くし(図2)、穂木ハンドのレギュレータ圧力を0.25~0.28MPaから0.53MPaに変更することで苗の把持力を高め、キュウリに比べて胚軸が硬いトマトの幼苗に適応させている。また、トマトではウリ科よりも本葉枚数の多い苗を利用することから苗の姿勢を維持するために、苗切断時における子葉押さえローラガイドの作動を止めるトマト接ぎ木専用モードを新たに設けたことで、ウリ科野菜接ぎ木と同等の能率・精度でトマトの接ぎ木ができる(図3)。

- 穂木ハンドのレギュレータ圧力およびトマト接ぎ木専用モードへの変更はユーザが短時間かつ容易に行える。

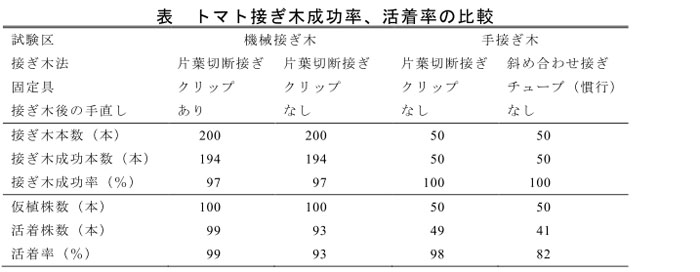

- トマトの接ぎ木成功率は97%であり、慣行斜め合わせ接ぎのように100%の成功率は得られないが、実用上問題ないレベルである(表)。

- トマトの接ぎ木後に接合状態を確認し、穂木・台木の接合面にずれがあった場合には、手直しを行うことにより99%の活着率が得られる。手直し無しの場合でも93%の活着率が得られ、慣行斜め合わせ接ぎと比較して同等以上である(表)。

普及のための参考情報

- 普及対象:接ぎ木苗生産業者、団体等

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:接ぎ木苗生産施設、15台程度

- その他

・ウリ科野菜接ぎ木装置をトマトにも適用可能にすることで装置の利用効率の向上が見込まれる。

・装置の利用率が向上することで苗1本あたりの生産費の削減が見込まれる。

・全自動接ぎ木装置においては、自動給苗装置を取り外し、断根した穂木と台木をそれぞれ1名ずつで供給することでトマト接ぎ木に適用可能である。

・岩手県花巻市にある接ぎ木苗生産現場にて、本装置を用いて試験的にトマトの接ぎ木を行った実績が有り、接ぎ木精度について問題なしとの評価を得ている。

具体的データ

(吉永慶太、中山夏希)

その他

- 中課題名:農作業の更なる省力化に資する農業機械・装置の開発

- 中課題番号:600a0

- 予算区分:交付金、所内特研

- 研究期間:2009~2010年度

- 研究担当者:吉永慶太、小林 研、中山夏希、窪田陽介、山下貴史、塚澤和憲(埼玉農総セ)、井関農機(株)