ほ場からの土壌の持ち出しを低減できるトラクタ後輪用除泥装置および除泥方法

要約

ほ場内でトラクタ後輪に付着した泥を掻き落とすことができるオートヒッチのフレームに装着するスクレーパ式除泥装置である。ロータリ耕うん作業を行いながら除泥することが可能であり、ほ場面からの土壌の持ち出しや道路等への落下の低減に寄与できる。

- キーワード:トラクタ用タイヤ、スクレーパ、除泥、土壌、病原菌拡散防止

- 担当:農業機械化促進・環境負荷低減技術

- 代表連絡先:電話 048-654-7000

- 研究所名:生物系特定産業技術研究支援センター・基礎技術研究部

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

ロータリ耕うん作業をはじめとするトラクタを用いた農作業では、走行部や作業機に多量の土壌が付着することが多い。この様な状態で路面を走行することにより、タイヤに付着した土壌が路面に散乱し、地域の環境汚染や交通安全上の問題を引き起こす恐れがある。また、野菜作においては、土壌に混在する病原菌の拡散防止が課題となっている地域もある。そこで、ほ場からの土壌の持ち出し、路面への落下の主な原因となる車輪トラクタの後輪を対象とした除泥装置を開発する。

成果の内容・特徴

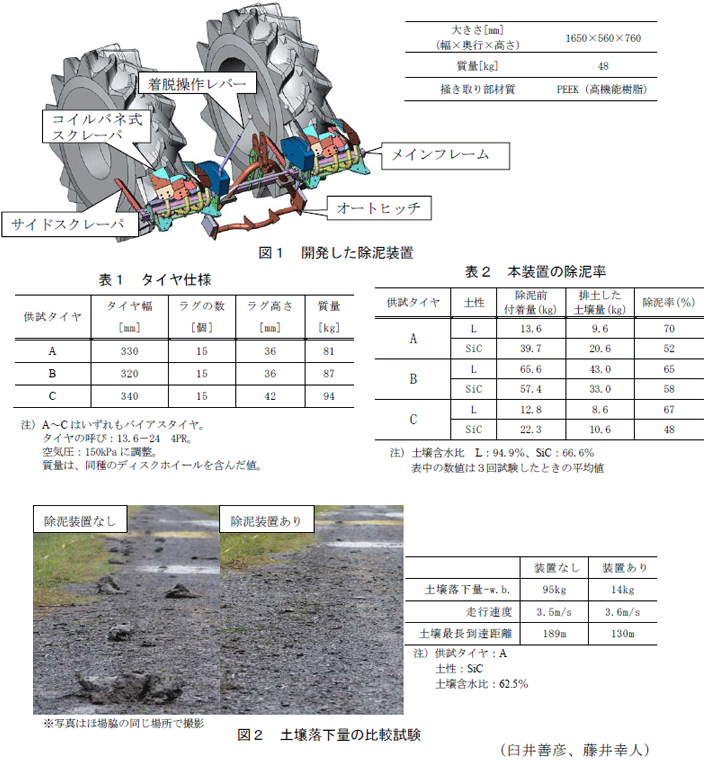

- 本装置は主にメインフレーム、コイルバネ式スクレーパ、着脱操作レバーから構成され、トラクタのオートヒッチのフレームに装着するスクレーパ方式である(図1)。ロータリ耕うん作業を行いながら除泥することが可能である。その他の農作業では作業後のほ場退出時に本装置を使用することで除泥可能である。対象とするタイヤはトラクタで広く採用されている3種類の市販タイヤ(表1)とし、それぞれのラグ形状に合わせた掻き取り爪(低摩擦かつ耐摩耗性のある樹脂製)をスクレーパ先端に装着する。

- 運転席から着脱操作レバーを操作することにより、本装置の使用/解除を容易に切り替えることができる。本装置のスクレーパをタイヤ表面に作用させた状態でトラクタを前進させると、各タイヤにつき4個のスクレーパがタイヤ表面のラグ形状に沿いながら追従し、表面に付着した土壌を掻き落とす。また、サイドスクレーパがタイヤ側面を追従することで、タイヤ側面に付着した泥を掻き落とす。

- 土性の異なる2種類の土壌(壌土:L、シルト質埴土:SiC)における除泥率(排土した土壌量/付着した土壌量×100)は、壌土では60%以上、シルト質埴土では50%前後である(表2)。

- タイヤに十分な泥が付着した状態で本装置を作用させた後路上を走行した場合、本装置がない場合と比較して、土壌落下量の低減(試験の結果:後輪1本につき約81kg低減)が期待できる(図2)。

成果の活用面・留意点

- 本装置の一部を変更することで様々な車輪トラクタに適用可能である。

- 路面への土壌落下量を低減することで清掃作業の省力化が期待される。

- 後進時はスクレーパの破損を防ぐため、本装置を作用させない状態にする必要がある。

- タイヤラグ形状に応じたコイルバネの張力調節が必要である。

具体的データ

その他

- 中課題名:環境負荷の低減及び農業生産資材の効率的利用に資する農業機械の開発及び評価試験の高度化

- 中課題番号:600b0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2010~2012年度

- 研究担当者:臼井善彦、藤井幸人、長澤教夫、PHAN DANG TO、大西正洋