モモチョッキリゾウムシの防除に有効な昆虫病原糸状菌の選抜

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

モモチョッキリゾウムシに対して強い病原力を示す黒きょう病菌系統 FRM119 を選抜した 。本系統の分生子を土壌に散布すると、土壌中で安定して生存し続けることから、本害虫の蛹化期を対象に長期にわたる防除が期待できる。

- 担当:果樹試験場・リンゴ支場・虫害研究室

- 連絡先: 成果情報のお問い合わせ

- 部会名: 果樹

- 専門: 作物虫害

- 対象: 果樹類

- 分類: 研究

背景・ねらい

近年、性フェロモン剤利用による交信撹乱法が開発され、リンゴ害虫の防除法として実用化されている。しかし、この防除法の対象となっているのは鱗翅目害虫のみであり、モモチヨッキリゾウムシなど鱗翅目以外の害虫は他の方法で防除する必要がある。さらに天敵保護などの観点から化学農薬に依存しない防除法の開発が強く求められている。そこで昆虫病原糸状菌を利用した防除法の開発を図る必要がある。

成果の内容・特徴

- リンゴ果実を加害するモモチョッキリゾウムシに対して、強い病原力を示す昆虫病原糸状菌は土壌生息菌の黒きょう病菌 (Metarhizium anisopliae) であった。

- 各地の土壌より選択培地を用いて多数の黒きょう病菌系統を分離し、その中から病原力の最も強い系統 FRM119 を選抜した。

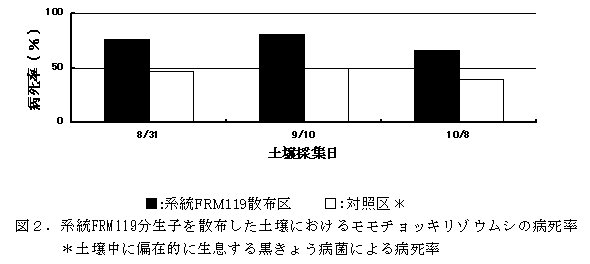

- 土壌中で蛹化するモモチョッキリゾウムシの蛹の病死率は、土壌中の本菌密度に左右された。系統 FRM119 で高病死率を得るに必要な分生子数は乾土1g当たり 106 個以上であった。

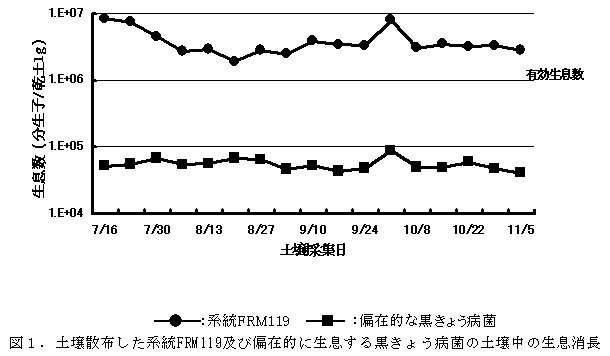

- FRM119 系統の分生子を高濃度で散布した場合の菌密度は、散布から 42 日後までに約1/4にまで漸減したが、それ以降の減少はみられず、高い病死率を得るに必要な菌密度が4ヶ月間にわたって維持された。一方、土壌中に遍在的 に生息する黒きょう病菌の生息密度は乾土1g当たり 104 ~ 105 レベルに留まっていた (図1)。

- 散布3ヶ月後に採取した土壌にモモチョッキリゾウムシの幼虫を放飼した場合でも、60% を越える病死率が得られたことから (図2)、最低3ヶ月間は高い病死率が持続でき、十分実用性があるものと考える。

成果の活用面・留意点

- 選抜された系統 FRM119 は、土壌中に広く遍在する菌種とは分生子の色で簡単に識別できる特徴があり、圃場試験を行う際に特に有用である。

- 実用化に向けては本菌の大量培養法、散布法の確立が必要である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:果実せん孔性及び吸汁性害虫の天敵微生物の探索と利用技術の開発

- 予算区分 :超省力園芸

- 研究期間 :平成 12 年度(平成9年 ~16 年)

- 研究担当者:栁沼勝彦

- 発表論文等:

1)昆虫病原糸状菌によるリンゴ害虫の防除(2)昆虫病原糸状菌2種の土壌中における消長,応動昆要旨,44,38,2000.

2) Microbial control of apple insect pests with entomogenous fungi. Abstracts of XXI International Congress of Entomology., 546, 2000.