リンゴわい性台木を使用した若木における低樹高化のための側枝形成法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

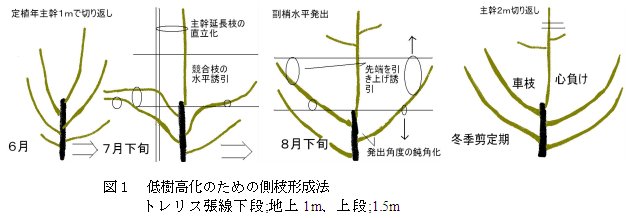

わい性台使用リンゴ樹の定植年に地上1m 位置で切り返し、発出した側枝を車枝状に配置することで主幹延長枝の生育抑制を行う。翌年に延長枝を地上2m の芽のない部分で切り返すことにより樹高3m 以下、結実側枝高2m 以下の低樹高の基本樹形が定植3年目で形成できる。

- キーワード:リンゴ、わい性台木、省力化、低樹高栽培、整枝、側枝形成法

- 担当:果樹研・リンゴ研究部・栽培生理研究室、東北農研・総合研究部・総合研究第4チーム

- 連絡先:成果情報のお問い合わせ

- 区分:果樹・栽培、共通基盤・総合研究、東北農業・果樹

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

リンゴ産業では、栽培従事者の高齢化に伴い、圃場作業の省力化、軽労化が求められ、低樹高わい化栽培技術への期待が大きい。しかし、「ふじ」等の強勢な品種において従来のスレンダー・スピンドル樹形を適用すると樹高が高くなり、わい化栽培の本来のメリットを発揮できない。成木期の樹形改善は難しい場合が多いため、若木の段階で基本樹形を作る必要がある。

そこで、定植後数年間における低樹高化のための側枝形成法を開発する。

成果の内容・特徴

- 定植年の春に主幹を地上1mで切り返し、発出した側枝のうち主幹延長枝と競合する上位側枝を7月下旬に水平誘引し(図1の左)、さらに1ヶ月後の8月下旬に枝先を水平面から約45°に斜立誘引することにより(図1の中)、側枝発出角度が鈍角になる。

- 主幹延長枝は定植年に垂直に維持し、定植2年目の冬季剪定時に地上2mの芽のない部位で切り返す。このため、当初からの低樹高化が可能となる(図1の右)。

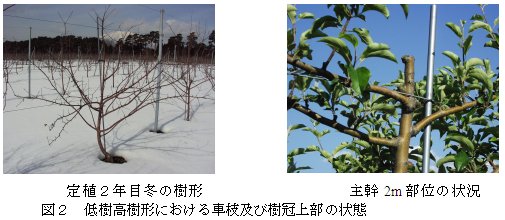

- 定植2年目に主幹の地上から1mまでの部位にある車枝状側枝を剪除しないですべてを配置することで(図1の右、図2の左)、生育期における主幹上部の生育を抑制される。また、主幹上部の2m付近には強い側枝を置かないことで(図2の右)、主幹の適切な心負け状態を維持し、高樹高化が抑えられる。

- 定植2年目以降、主幹上部に生じた新梢を5月下旬から6月の期間の5~10cmの段階で手でかき取り、主幹から強い徒長枝が立たないようにする。剪定鋏を用いないことで、新梢発生を大幅に減少させることができ、徒長枝管理の省力化が可能となる(図2の右)。

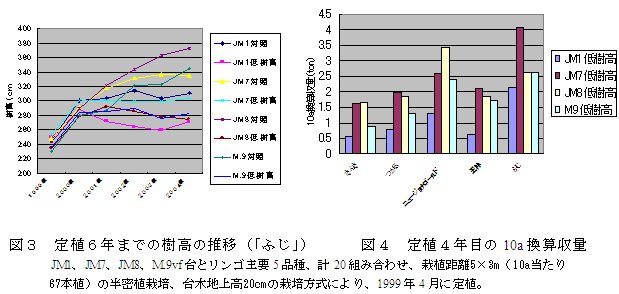

- 樹高3m以下、結実側枝の発出高が地上2m以下に抑えられる。「ふじ」では樹高はJM7>JM8,M9vf>JM1の順となる(図3)。一般的な栽培管理に比較して収量がやや少ないが、定植4年目で2t/10a程度の収量を得ることが可能である(図4)。

成果の活用面・留意点

- 本成果はトレリスを用いた事例であるが、1本支柱の場合でも適用できる。

- 樹勢の弱い品種と台木の組み合わせでは5×3m の栽植距離では樹冠が埋まらない可能性がある。

- JM7台とJM8台の「ふじ」は強樹勢のため、成木期以降についてはさらに検討を要する。

- 多雪地帯では適用が難しい。

具体的データ

その他

- 研究課題名:樹体生産構造と物質生産能の解明

- 課題ID:09-01-05-01-02-04

- 予算区分:リンゴ

- 研究期間:2000~2004年度

- 研究担当者:工藤和典、別所英男、猪俣雄司、和田雅人、増田哲男(東北農研)、中元陽一(東北農研)、

藤澤弘幸(東北農研)