Colletotrichum acutatumによるブドウ晩腐病の抵抗性簡易検定法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

満開70日後から80日後のブドウ果実を採取し、水洗・エタノール殺菌後、ポリエチレン袋に入れて晩腐病菌の胞子 懸濁液を噴霧接種し、25℃暗黒下で2週間保持することによってブドウ晩腐病の抵抗性を簡易に検定できる。

- キーワード:ブドウ、晩腐病抵抗性、簡易検定法

- 担当:果樹研・ブドウ・カキ研究部・育種研究室

- 連絡先:成果情報のお問い合わせ

- 区分:果樹・育種

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

ブドウ晩腐病は収穫期直前に発生する最重要病害であり、病原菌としてGlomerella cingulata およびColletotrichum acutatumが知られている。後者のC. acutatum菌については、ベノミルおよびイミノクタジン酢酸塩薬剤に非感受性であり、近年、本剤使用 による防除効果の低下が問題になり始めている。本研究では、C. acutatum菌によるブドウ晩腐病発生を軽減するため、抵抗性育種の効率化に有用な簡易検定法を開発す る。

成果の内容・特徴

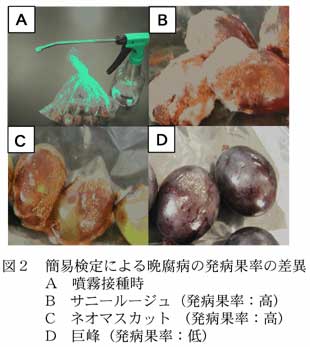

- 簡易検定法の手順は図1に 示した。品種(系統)当たり20果の健全果実を採取し、流水下でスポンジ等を用いて果実表面の農薬や果粉を除去し ながら水洗する。70%エタノールで約 30秒表面殺菌した後、脱イオン水で1回洗浄する。果粒表面の水分をふき取ってポリエチレン袋(0.03×280×380mm) に入れ、3.0×105個 /mlの濃度に調整した晩腐病菌(C. acutatum)の胞子懸濁液を噴霧接種する。密封状態で25℃暗黒下で約2週間インキュベートする。果 粒ごとに発病の有無を判定し、発病果率(発病果/供試果×100%)を算出する(図2)。

- 満開後の経過日数の進行に伴って発病果率は上昇し、特に酸含量の低下と密接な関係がある(図3)。 供試品種の平均酸含量は、満開60日後まで1.52%と高く品種間差異は明瞭でないが、満開70日後の0.82%から80日後 の0.65%の範囲におい て、品種間差異が顕著である。従って、晩腐病抵抗性を効率的に検定するには、酸含量が0.8%を切る時期に相当する 満開70日後から80日後の時期の果粒 採取が適切である。

- 供試した品種の中では巨峰、陽峰、キャンベルアーリの発病程度が低い。

成果の活用面・留意点

- 対照品種との比較により品種の晩腐病抵抗性が簡易かつ客観的に判定でき、抵抗性育種における母本選定の基礎 資料が得られる。

- 果粒の採取は酸含量が0.8%以下となる満開70日後から80日後を目安として行うが、早生および晩生品種では必ず しも該当しない場合があるので、果実中の酸含量に注意する。

- 接種源の晩腐病菌株は4℃・暗黒下で2年以上の保存が可能である。また、本検定は菌株の継代および胞子懸濁 液の調製以外は非無菌状態で操作できる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:ブドウ品種の耐病性の効率的評価法の開発

- 課題ID:09-01-03-00-20-05

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2002∼2005年度

- 研究担当者:白石美樹夫、中畝良二、山田昌彦、三谷宣仁、佐藤明彦、上野俊人、中野正明

- 発表論文等:Shiraishi et al. (2006) J. Japan. Soc. Hort. Sci. (In Press)