放牧を想定した多回刈り条件におけるチモシーの衰退緩和要因

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

多回刈り条件でチモシーの衰退を緩和するためには、刈り取り後に生き残る茎数と残葉を確保することにより、刈り取り後の日乾物重増加速度を高めて他草種の侵入を抑止することが重要である。それには、10cm程度の短い草丈で5cm程度に低刈りするか、または、20-40cmに伸ばしたら10cm程度に高刈りする刈り取り管理が有効である。

- 担当:北海道農業試験場・草地部・草地管理・地力研究室

- 連絡先:011-857-9235

- 部会名:畜産・草地(草地)

- 専門:栽培

- 対象:牧草類

- 分類:研究

背景・ねらい

北海道東部地方では放牧に適したイネ科牧草の越冬が困難であるため、多回利用に弱いとされるチモシーが、越冬性に優れるゆえに、集約的な放牧草地の基幹草種となっている。このため、品種の選定や放牧方法を組み合わせ、放牧草地におけるチモシーの維持を図っている状況である。利用方法については放牧前後の草丈を指標としているが、これらの指標はかならずしもチモシーの生育特性に裏付けられたものではない。そこで、多回刈り条件におけるチモシーの生育特性を明らかにすることにより、多回利用条件でチモシーの維持年限を延長する方策を検討する。

成果の内容・特徴

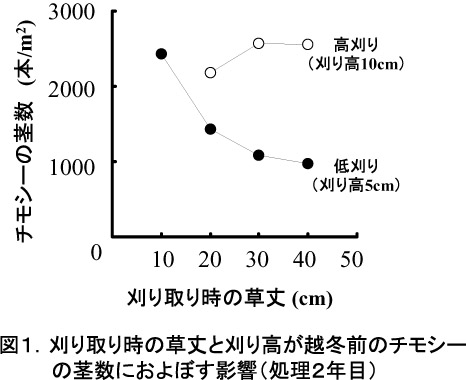

- チモシー(品種名:ホクシュウ)の永続性を茎数密度で判定すると、(1)高刈り条件(刈り取り時草丈20-40cm・刈り高10cm)および(2)低草丈・低刈り条件(刈り取り時草丈10cm・刈り高5cm)で高い(図1)。このようになる原因を以下に示す。

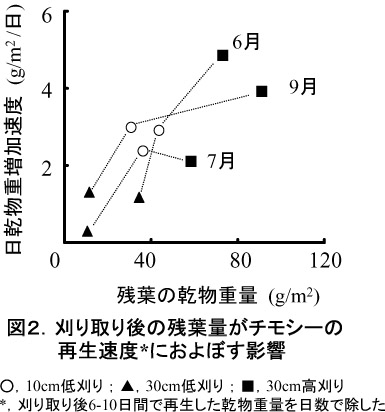

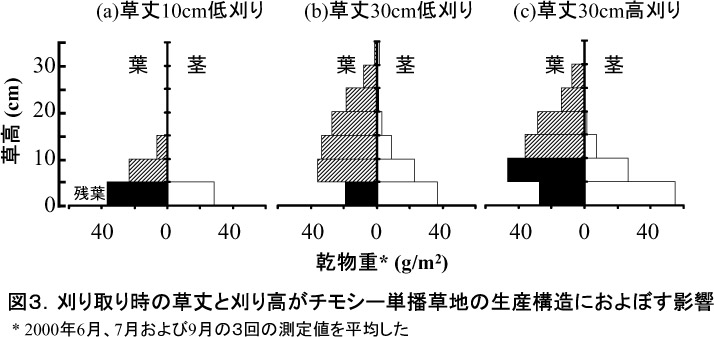

- 物質生産の面からみると、再生直後からの乾物重増加速度は残葉が多いほど大きい(図2)。長く伸ばして低刈りする場合(図3b)には刈り取り後の残葉が少ない。しかし、短い草丈で低刈りする場合(図3a)や長く伸ばして高刈りする場合(図3c)には残葉が確保され、刈り取り後の乾物重増加速度が高く維持される(図2)。

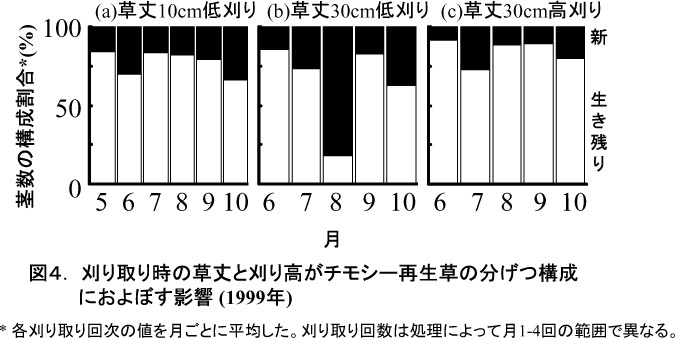

- 分げつの消長からみると、チモシーの有穂茎は生長点を刈り取り切除されると枯死し、新しく発生した分げつに交代する。長く伸ばして低刈りする場合(図4b)には、有穂茎の枯死と新分げつへの交代が7-8月頃に一斉に起こる。新分けつが地上部の再生を開始するまでの間は、一時的に日乾物重増加速度がきわめて小さい状態となるので、他草種に侵入される危険性が高い。短い草丈で低刈りする場合(図4a)や長く伸ばしても高刈りする場合(図4c)には、常に半分以上の茎が生き残り、刈り取り後の再生が確保されるので、植生の維持に有利である。

成果の活用面・留意点

本成果はチモシーを維持するための放牧条件を明らかにする研究の参考になる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:北海道における持続型放牧草地の植生管理技術の開発

- 予算区分 :経常・畜産対応研究(自給飼料基盤)

- 研究期間 :平成12年度(平成9~15年)

- 研究担当者:三枝俊哉・手島茂樹・小川恭男・高橋 俊

- 発表論文等:三枝俊哉・手島茂樹・小川恭男:多回刈り条件における刈り取り時の草丈と刈り高がチモシー草地

の収量と草種構成におよぼす影響,北海道草地研究会報,32,48(1998)