大豆の裂皮を防止できる通風温・湿度条件と外気加温上限温度の算出ソフト

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

周囲の空気と平衡になる大豆種皮の水分から種皮に生じる歪みを計算し、異なる温・湿度条件での裂皮粒発生割合から裂皮限界の歪みを推定することにより、大豆の品種、水分、外気の温・湿度に応じて裂皮を抑えて乾燥できる加温送風空気の湿度の下限と加温通風温度の上限を算出するソフトである。

- キーワード:大豆、乾燥、通風温度、裂皮、品質

- 担当:北海道農研・総合研究部・大豆研究チーム、農業機械研究室

- 連絡先:電話011-857-9265、電子メールkeich@affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・総合研究、共通基盤・作業技術、共通基盤・総合研究

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

大豆の通風乾燥において、品種や水分や外気の温・湿度に対してどれだけの温度に加温して通風できるか簡単に具体的に示す方法がなく、条件によっては乾燥によるしわや裂皮が多く発生している。また、裂皮を防ぐために安全側にとって乾燥時間が長くかかり、乾燥効率が低くなっている。そこで、品種ごとに恒温・恒湿条件下で調べた裂皮粒の発生割合から、種皮の裂皮限界歪みの分布を近似的に推定し、乾燥中の種皮に生じる歪みを推定することによって、大豆の水分、外気の温・湿度に応じて裂皮を防止しながら最大の乾燥速度が得られる加温温度の基準を明らかにし、表示する方法を開発する。

成果の内容・特徴

- 大豆の品種(ツルムスメ、ユキホマレ、タチナガハ、フクユタカ、タマホマレ、エンレイ)ごとに恒温・恒湿条件下で調べた経時的な裂皮粒の発生割合(例として図1)から、種皮における歪みと裂皮粒発生割合の関係を求め(図2)、水分に対する種皮の裂皮限界歪み特性を推定し、大豆の平衡水分曲線から品種別、温度別の湿度の下限を求め(図3)、送風空気温度の加温温度の上限を算出する。

- 従来の外気温度と水分から、加温上限温度を算出する方法に比較して、外気の湿度を主に考慮して加温したときの温・湿度が、裂皮する限界の歪み以下になるような加温温度を計算するので、より精度の高い加温の上限温度を算出でき、乾燥による裂皮の発生を防ぐことができる。

- 裂皮を防止する子実水分ごとの通風空気の温度別湿度の下限は、図3のような曲線で示され、外気を加温した空気の湿度がこれ以上の湿度になるように加温温度を調節する。同じ外気温度でも湿度の違いによって加温温度は異なり、湿度が80%と40%では、加温温度は10℃くらいの差がある。

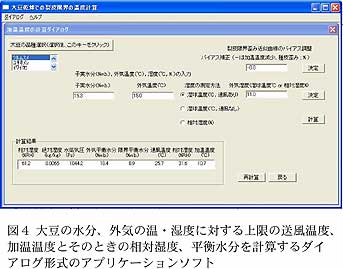

- 以上の方法による加温上限温度を算出するプログラムを作成し、大豆の品種、水分、外気の温・湿度をダイアログ形式で入力することによって上限通風温度、加温上限温度、相対湿度、通風空気と平衡な大豆の水分を計算し、表示する(図4)。湿度の形式は湿球温度(通風あり、なし)、相対湿度の選択が可能である。ユーザが品種や条件によってバイアス補正を調整することもできる。

- この方法で、吸引送風型の循環式乾燥機を利用して循環しながら上部から加温通風する静置型の乾燥では、乾減率は0.25~0.35%/hで裂皮粒の発生を0、損傷粒の発生も1%以下とすることができた。

成果の活用面・留意点

- 平型の静置式乾燥機や循環式乾燥機、加温装置のついた静置型乾燥機で大豆乾燥を行う場合などで、裂皮を防止しながら最大の乾燥速度が得られる送風空気の安全温・湿度領域と加温温度、通風設定温度の指標となる。プログラムは公開の予定。

具体的データ

その他

- 研究課題名:大豆の密植狭畦遅まき栽培を中軸とした新栽培システムの確立

-高外観品質で省力性に優れた収穫・乾燥・調製技術の開発- - 課題ID:04-01-04-02-04-04

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2002~2005年度

- 研究担当者:井上慶一

- 発表論文等:井上、「穀物乾燥装置及び方法」(特願 2005-39018)、

井上(2005)農業機械学会北海道支部会報45号、

井上、「大豆の通風乾燥における裂皮防止の上限加温温度算出ソフト」(プログラム登録)