寒冷期の堆肥化発酵促進のために堆肥舎内を昇温させる方法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

堆肥舎の表面積を抑え、透明フィルムの2重被覆で保温強化と日射利用を図り、さらに水蒸気を舎内で結露させて潜熱を回収することで、舎内気温が高く保持され、寒冷期にも温暖期と同等の堆肥化が可能である。施設内外気温差は、乾物分解熱を暖房熱源として、温室の暖房計算に準じて計算した値とほぼ一致する。

- キーワード:家畜ふん尿、堆肥化施設、寒冷、発酵促進

- 担当:北海道農研・総合研究部・農地農業施設研究室

- 連絡先:電話011-857-9233、電子メールmukai@affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・畜産草地

- 分類:技術・ 参考

背景・ねらい

家畜糞尿の有効利用と環境負荷の低減には、良好な堆肥化処理により堆肥の品質を向上させ、耕種農家での利用を図ることや、その過程で糞尿の減容化を図り、貯留施設の容量不足を補うことが有効である。しかし冬期間の気温が極めて低い北海道では、通年の良好な堆肥化処理は困難である。そこで、舎内気温を高めることにより堆肥化発酵を促進する仕組みを備えた簡易堆肥舎を試作して寒冷期の堆肥化を行い、その効果を確認した。

成果の内容・特徴

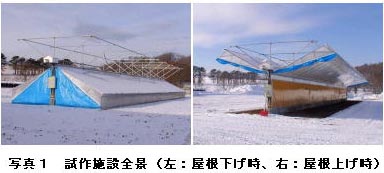

- 試作施設は、堆肥材料を覆う最小の施設表面積として放熱面積を抑え、透明フィルムの2重被覆で保温強化と日射利用を図り、さらに水蒸気を舎内結露させて潜熱を回収することで、堆肥材料の発酵熱で上昇した舎内気温を保持し、低温下の発酵促進を図る簡易堆肥舎である。放熱面積の低減と機械作業を両立させるため、屋根を跳上げる構造を持つ(写真1、図1)。

- 堆肥材料約100tの容量に対して施設表面積を306m2に抑えた試作施設では、堆肥化処理中の舎内気温は、外気温より約20℃高く保持され、寒冷期においても温暖期と同等の堆肥化が可能である。水分が80%以下の材料であれば、材料の最高温度は60℃を超える。4~8週の処理期間に3回程度の切返しを行うことで、乾物分解率は約4割に達し、搬出堆肥の重量は搬入材料の半分以下になる。

- 施設の容量に対して全量搬入・全量搬出で利用すると、処理前半には極めて大きな内外気温差が得られるが、後半には急速に気温差が小さくなる。材料を分割して搬出入すれば、処理期間を通してほぼ一定の内外気温差が確保できる(図2)。

- 内外気温差は、乾物分解熱を暖房熱源として、温室の暖房計算を準用して計算した値とほぼ一致する(表1)。温室と同様な建屋を持つ堆肥化施設であれば、乾物分解率を仮定して温室の暖房計算を準用することで、大まかな舎内気温の予測が可能である。

成果の活用面・留意点

- 試作施設の詳細は、畜産環境整備機構により「簡易低コスト家畜排せつ物処理施設開発普及促進事業報告書」としてとりまとめられ、関係機関に配布される予定である。

- 舎内気温を高めるためのいくつかの仕組みは、温室と同様な建屋を持つ堆肥化施設(例えば、発酵乾燥ハウスなど)に導入が可能である。

- 潜熱回収に伴い、結露水が0.5m3/日ほど回収され、この水にはアンモニアが高濃度に含まれる。悪臭や酸性雨原因物質であるアンモニアの放出を低減する利点でもあるが、そのまま排水処理することはできず、貯留および圃場への還元が必要になる。

- 試作施設は、屋根を跳上げる特異な構造のため、耐風性に問題がある。強風下に屋根を上げて搬入出や切返しの作業をすることはできない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:簡易低コスト堆肥化施設の開発

- 課題ID:04-05-03-01-03-04

- 予算区分:畜産環境整備機構

- 研究期間:2001~2004年度

- 研究担当者:向 弘之

- 発表論文等:屋根跳上式堆肥化施設(特許出願 特開2003-226591)