喫食回数による放牧搾乳牛採食量の推定法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

放牧搾乳牛の喫食回数は首輪に付けた新開発の計測装置(バイトカウンター)で容易に計測でき、この値と草現存量に応じた回帰式を用いて採食量が推定できる。なお、草現存量は草高から推定する。

- キーワード:乳用牛、放牧、採食量、喫食、バイトカウンター、草高

- 担当:北海道農研・企画調整部・業務第1科

- 連絡先:電話011-857-9326、電子メールumemura@affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地、共通基盤・総合研究

- 分類:技術・普及

背景・ねらい

酪農において放牧搾乳牛の適切な栄養管理をおこなうためには、放牧地での採食量の推定が必要である。そこで、営農指導用機器として使える簡便な放牧牛の喫食回数の計測装置を開発し、喫食回数と草現存量あるいは草高から採食量を推定する。

成果の内容・特徴

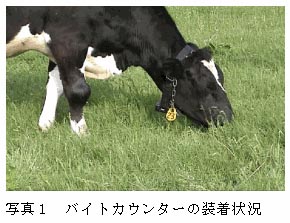

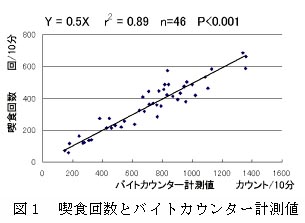

- 放牧牛は採食する際に頭を下げるので、首輪に装着したバイトカウンターは顎に当たり、その動きを計測するが、反芻時は頭を上げるので顎に当たらず計測しない(写真1)。この装置で計測した回数は、目視計測による喫食回数と高い相関がある(図1)ので、喫食回数を求めることができる。頭絡(牛の移動などに用いる繋縛用具)を使用しないので農家でも非常に使いやすい。

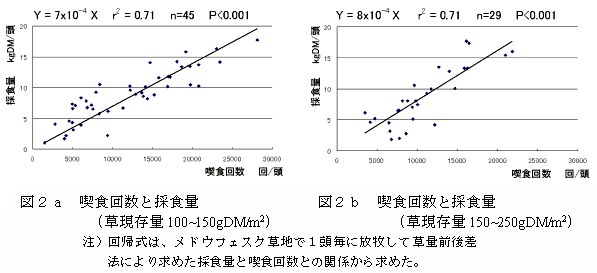

- 草現存量が100∼250gDM/m2(草高19∼33cm)の範囲で、喫食回数と草現存量は直線関係にあるが、草現存量が100∼150gDM/m2(DM:乾物重量)と150∼250gDM/m2の間で区分されることから、喫食回数の推定には草現存量に応じて回帰式を使い分ける(図2a、b、表1)。

- 集約放牧草地では草現存量は草高と直線関係にあるので、草高を20回程度計測することにより、草現存量を精度良く推定できる(Y=8.5X-50 r2=0.74 n=335;Yは草現存量、Xは草高)。

- 次の重回帰式を用いると、草現存量により回帰式を選択せずに採食量の推定が可能である。

採食量(kgDM/頭)=6.6X10-4X(喫食回数)+7.2X10-3X(草現存量)

+2.3X10-6X(喫食回数-11511.4)X(草現存量-161.2) (R2=0.76)

ただし、適用範囲は、100∼250gDM/m2(草高19∼33cm)である。

成果の活用面・留意点

- バイトカウンターにより、集約利用するメドウフェスク草地に放牧した搾乳牛の採食量の推定ができる。

- 併給飼料給与した場合には、その採食時間の計測値を除外する。

- 草現存量が適応範囲(100∼250gDM/m2あるいは草高19∼33cm)以外の草地では、別途、喫食回数と採食量の回帰式を作成する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名: 放牧草の食草量及び栄養価簡易評価法の開発

- 課題ID: 04-05-04-01-16-05

- 予算区分: 交付金プロジェクト

- 研究期間: 2003∼2007年度

- 研究担当者: 梅村和弘、渡辺也恭、坂上清一、須藤賢司、松村哲夫、篠田 満

- 発表論文等: 和中ら(2002)特許公開2002-262712