秋季休眠性に基づくアルファルファ国内育成品種の群別

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

北米で用いられている標準品種を用いた秋季休眠性に基づくアルファルファの群別法は北海道にも適用できる。従来ひとつの群にまとめ られていた寒地向け品種は4つの群に詳細分類できる。今後育成される品種系統は、今回群別された国内育成品種を基準に用いて秋季休眠性に基づき群別でき る。

- キーワード:アルファルファ、マメ科牧草、秋季休眠性

- 担当:北海道農研・作物開発部・マメ科牧草育種研究室、アルファルファフォローアップチーム、畑作研究部・紋別試験地

- 連絡先:電話011-857-9272、電子メールHiroi.Kiyosada@affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・作物、畜産草地

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

現在用いられているアルファルファの品種群別は、鈴木ら(1969)が温暖地の愛知県豊橋市において秋の草丈伸長を中心とした多数

の形質により外国品種を5群に群別した結果に基づき、その後育成された品種系統を推定したものである。しかし、現在では当時の品種はほとんど流通していな

いため推定が困難である。

秋季休眠性は越冬性、収量性、適応性等と関連する重要形質であるため品種選択の際には最初に考慮すべきであり、多数の品種が流通している北米では毎年共通の標準品種を用いて調査が行われている。

そこで、アルファルファの主な栽培地域である北海道で、標準品種を用いて秋季休眠性を評価し、国内育成品種の群別について検討する。

成果の内容・特徴

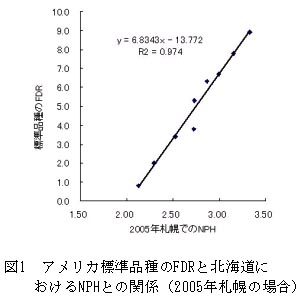

- 北米の標準品種の秋季休眠性(FDR)と北海道内3試験地におけるNPH(秋の草高を5cm刻みで計測し、平方根を取ったもの)とは何れの年次・試験地においても高い正の相関(R2=0.939(2005年紋別)∼0.974(2005年札幌)の範囲)がある(図1)。

- 従来の群別は5段階であり、愛知農総試育成の温暖地向け品種はII群に属すと推定されている。2年間のFDR計算値により9段階に分類したFDCによれば、ツユワカバとネオタチワカバが7、ナツワカバとタチワカバは6となる(表)。

- 寒地向け品種はIII群に群別されているが、FDCで分類すればヒサワカバが5、マキワカバとケレスが4、キタワカバが3、ハルワカバが2の4段階に分類される(表)。

- 北米の標準品種はすでに生産中止されたものが多く入手が困難である。今回の結果から国内育成品種が2から7の6段階にそれぞれ1品種以上群別されるため、今後、北海道内では図2の直播・1回刈払いの方法で新たに育成される品種系統の群別が可能である。

成果の活用面・留意点

- 従来の品種群別に替えて、今後育成される品種は国内品種との比較で、国際的な分類に準じた秋季休眠性程度を記載できる。

- 外国品種を試験研究や品種育成に用いる際の地域に適した品種の導入や、種子を海外増殖する際の適地の選定に利用する。

- 温暖地で秋季休眠性を検定する場合は、刈払いや草高測定等は各地の慣行に従い、適期に行う。

具体的データ

その他

- 研究課題名: 暖地適応育種素材を活用した耐雪性・短期多収型アルファルファ品種・系統の育成

- 課題ID: 04-03-04-*-17-05

- 予算区分: 交付金プロ(気候温暖化)

- 研究期間: 2003∼2007年度

- 研究担当者: 廣井清貞、松村哲夫、横田 聡、高橋 俊、小林創平、磯部祥子、奥村健治