大豆食品産業クラスターのネットワーク構造

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

大豆加工食品に関する産業クラスターの会員企業およびその取引先企業のネットワーク関係を、複数の中心性指標を組み合わせて分析すると、クラスター会員の卸売業者が、取引関係を媒介する機能が高く、ネットワーク形成の中心となっていることが判る。

- キーワード:大豆加工食品、産業クラスター、ネットワーク、食品卸売業者

- 担当:北海道農研・総合研究部・農村システム研究室

- 連絡先:電話011-857-9309、電子メールmorisima@affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・総合研究

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

大豆や小麦など加工食品として利用されることが多い作物の地産地消を進めるにあたっては、生産者と消費者のみならず様々な業種の実 需者を加えた連携を図る必要がある。その方策として、一定の地理的エリア内で関連する産業が互いに結びつく「産業クラスター」の形成が有効であると考えら れる。そこで、その形成・展開条件を大豆クラスターの事例のネットワーク分析に基づき明らかにする。

成果の内容・特徴

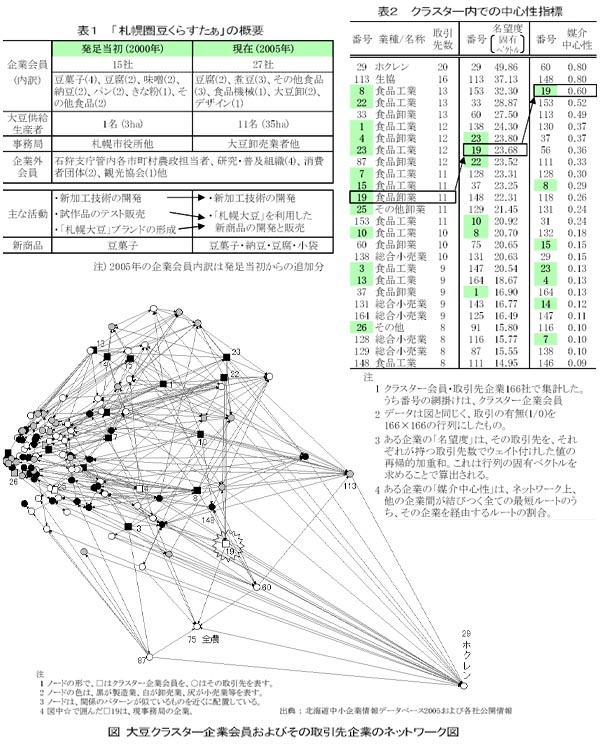

- 大豆の地産地消拡大のための新たな加工技術開発と特産品づくりを目的として、2000年に札幌圏の食品メーカーが中心となって産学官、それに消費者団体を加えた大豆クラスター組織「札幌圏豆くらすたぁ」が発足した(表1)。当初は行政の補助金も利用しながら事業を行っていたが、その後、多方面の企業に会員も拡大し、現在では独自の栽培基準に基づき札幌圏で生産された「札幌大豆」を用いた新しい加工食品の開発と販売が進んでいる。

- クラスター企業会員およびその取引先企業のネットワークを、取引関係のパターンの類似性に基づき図で表すことによ り、そのネットワークを構成する上で重要なポジションを占める企業が判別できる。現在の制度上、交付金大豆を利用する場合、ホクレンと全農等は取引に参加 することが前提条件となっているが、この図中でも、とりわけホクレン[29]が他では代替不可能なポジションをとっており、次いでそれと直接取引のある食 品卸売業者[60, 87]および生協[113]、そして全農[75]が、図中左の企業集団等から区別できる独特な位置にあることが分かる(図)。

- ネットワーク内で中心的な位置を占める企業は、取引先数・名望度・媒介中心性など複数の指標を組み合わせることで判 別できる。昨年から事務局機能を担うようになった食品卸売業者[19]は、単純に取引関係の数で中心性を見るより、取引先の数が多い企業との取引を重視す る指標(名望度=固有ベクトル)で見た方が、その順位は上がる(表2)。取引関係を媒介する程度(媒介中心性)で見ると、その中心性はさらに高く、ネットワーク関係の維持にとって重要な結節点となっている。

- 事務局である食品卸売業者[19]の紹介で、新しいメーカー[22, 23]が参入するなど新商品の開発に進展が見られる。そのため、大豆加工食品を軸に産業クラスターを展開する際には、多くの取引先の情報を持ち、ネットワークの中心となりうる卸売業者をメンバーに加えることが有効であると示唆される。

成果の活用面・留意点

- 他品目の食品産業クラスターでは、業種構成が異なり、卸売業以外の企業がネットワークの中心となる場合がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名: トラスト方式による地産地消の展開条件の解明

- 課題ID: 04-01-03-01-08-05

- 予算区分: 交付金

- 研究期間: 2004∼2005年度

- 研究担当者: 森嶋輝也